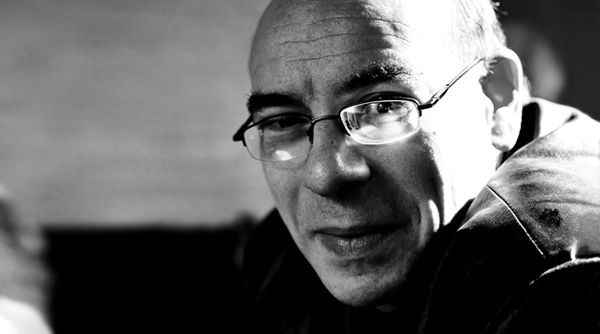

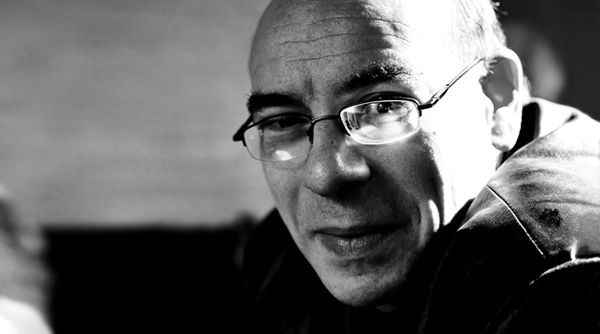

29 июля 2020 г. покинул наш мир талантливый писатель Игорь Яркевич. Со всем уважением к нему, но осознавая, что из песни слова не выкинешь, мы публикуем не слишком комплиментарный критический анализ его ранней литературной деятельности, выполненный Олегом Давыдовым в 1994 году. Впрочем, не стоит считать этот текст исчерпывающей характеристикой всего творчества Яркевича.

— от редакции

Если бы журнал «Огонек» не назвал Игоря Яркевича писателем-93, мне бы, возможно, не пришло в голову говорить об этом «последнем русском писателе» (как немного двусмысленно определила его Светлана Беляева-Конеген). Но раз уж Яркевичу найдено место, стоит посмотреть на него внимательнее.

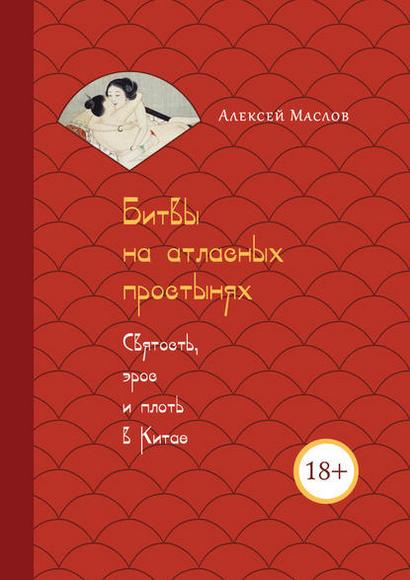

Помимо публикаций в периодических изданиях, у него вышла книжка под заголовком «Как я и как меня» (М., ИМА–ПРЕСС, 1991). Заголовок этот как бы аккумулирует названия двух основных текстов, вошедших в книгу, — «Как я обосрался» и «Как меня не изнасиловали». Эти два текста вместе с третьим, «Как я занимался онанизмом» (вскоре выходит в том же издательстве), составляют трилогию, каковую Яркевич смело уподобляет знаменитой трилогии Льва Толстого. Что же собой представляет «Детство. Отрочество. Юность» Яркевича?

В части первой изображен какой-то пионерский лагерь или санаторий, где герой постоянно всего боится. Этот страх выражается в форме предчувствия: «Обосрусь!». Читателю, конечно, надо иметь в виду сленговое употребление этого слова: с одной стороны, оно означает – «совершить нечто глупое, смешное, неловкое», а с другой – «испугаться». Сплав двух этих значений и становится тотальным символом «Детства» Яркевича. Нетрудно догадаться, что изначальная боязнь сделать неловкость в действительно очень опасном и жестоком детском коллективе оборачивается реальным осуществлением того, чего уже заранее так ужасался этот многострадальный Иов нашего времени. То есть буквально… Вообще-то, некоторая внутренняя императивная заданность («Обосрусь!») – весьма характерная особенность деятелей искусства поколения Яркевича (р.1962), но «обосраться» вот так вот зримо, конкретно, с готовностью и удовольствием – это все-таки индивидуальная черта характера «последнего писателя», его неповторимый талант и залог успеха. (далее…)