Цельнометаллическая оболочка

Рубрики: Кино, видео и прочее, Культура и искусство, Мысли, Перемены, Проекты, Разные тексты, События, Трансцендентное Когда: 18 декабря, 2018 Автор: Андрей Бычков

Размышление по поводу фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек»

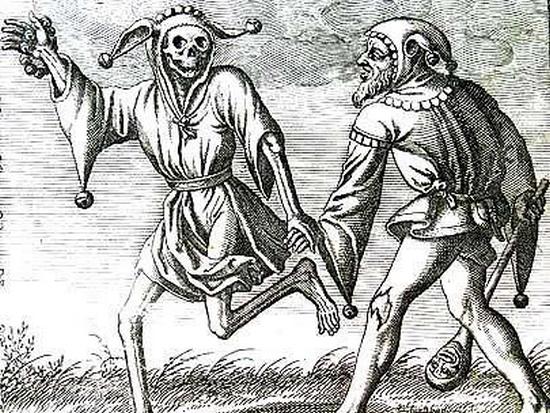

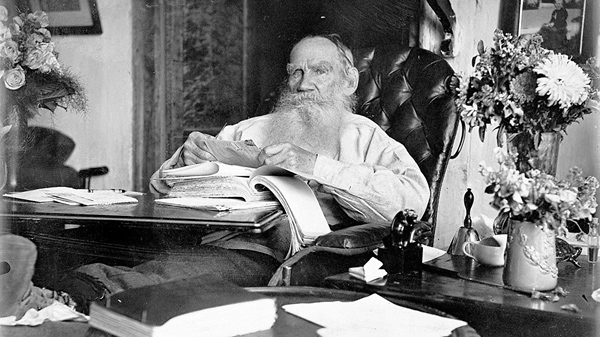

Черный кадр подобен белому листу бумаги, и мы слышим за ним голоса. Один рассказывает, а другой задает вопросы, возражает. Видеть и выражать увиденное, тем более в речи, — это разные вещи. Мы редко говорим о том, что видим сейчас, чаще говорим об этом после. Герой фон Триера путешествует в ад и рассказывает о своем путешествии. Серийного убийцу Джека сопровождает некий Вёрдж, на поверхности психоаналитик, в символической глубине уподобленный Вергилию, но в еще более глубокой глубине двойник, потаенная часть самого Джека. Их диалог пронизывает фильм параллельно тому, что мы видим на экране. Так вербальность одновременно и поддерживает видимое и разрушает его в комментарии, создавая более значимый символический пласт. Да и сам Джек разрушает жизнь своих жертв, чтобы придать ей смысл, который по его теории можно найти лишь после смерти. Кино от фон Триера, вопреки историческому определению себя как искусства движущихся образов, возводится в некий иной ранг, возвращая долг и искусству в целом, и, что особенно для нас интересно, — и литературе. Мимоходом стоит отметить концептуальное сходство поисков Ларса с поисками Годара. Оба режиссера ищут новый уровень киновысказывания. В каком-то смысле они реконструируют старую бергсоновскую доктрину, согласно которой интеллект суть киноаппарат. (далее…)