Мифопоэтика борьбы

Рубрики: Культура и искусство, Опыты, Перемены, Прошлое Когда: 4 августа, 2016 Автор: Дмитрий Степанов

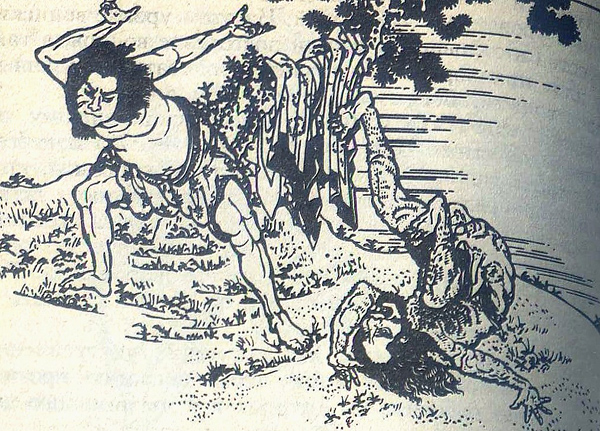

Борьба изначально составляла саму суть олимпийских игр. Олимпийские игры восходят к ритуальным состязаниям, стержнем которых была борьба. Для нас борьба представляет собой спортивное состязание, архаичный человек видел в ней священнодейство, определявшее жизнь как самого индивида, так и мироздания в целом.

«Борьба, в которой упражнялись в гимнасиях и палестрах, не была … простой «физкультурой», порожденной «античным духом», т. е. стремлением к красоте тела: известно, что этот физический культ был в непосредственной связи с культом религиозным. Прежде всего, интересна связь гимнастики с врачеванием, представление о котором искони отводило к борьбе и к актам рукопашной схватки, к единоборству со смертью; даже в классическую эпоху эта связь между ними считалась очень древней, пришедшей из времен мифа… Основным божеством гимнасий был загробный бог Гермес; его статуи и гермы находились во всех палестрах и стадиях. Рядом с ним почитается и знаменитый борец со смертью Геракл… В сущности, каждая палестра и каждый гимнасий — своего рода храм, где происходят акты борьбы, еще не ставшие зрелищем… здесь подготовлялись для религиозно-общественных выступлений борцы, и здесь происходили репетиции перед олимпийскими играми… (далее…)