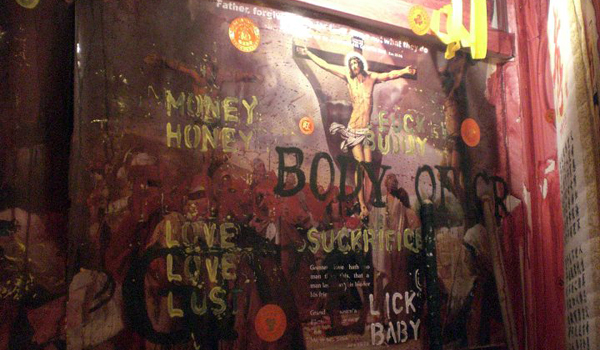

Фото: YlvaS / Flickr.com

Месяц с неба свесился и в сердце концом колет. Конец острый кожу царапает, рвет. Ой, нет, не кукла я, не восковая, не туда ты, месяц, глядишь, не туда иголку втыкаешь. Не ко мне ты, месяц, наклоняйся, не для меня свечку жги. Не мне рану на груди прижигай-склеивай, не моя она – больно, тебе говорю, обжигаешь! Не кукла я, не восковая, не тебе игрушка, не из свечки я, не сгорю. Не воск это, видишь?

Не меня ты лепил, руки-ноги не мои по частям собирал, не меня водой обдавал – из речки, из черной, из проруби. Не я горела, не я остывала. Не я плавилась, не меня ты в воде остужал. Не мне было горячо-холодно, не я то в огне, то в проруби. Отвернись – не я это, не я!

Гляди, волосы у меня черные. Не длинные, не до пояса, не восковые – не я это. Не в моих волосах звезда, не в моем сердце месяц. Не бей по губам – не кукла я твоя, не восковая. Не ты в моем сердце – острый, узкий, с иголками. Не войдешь ты в него, не вместишься, не оцарапаешь, острыми краями не изорвешь. Не потеку я, как речка черная, ни кровью, ни воском, ни водой. И серпом ты не по моей шее, не по моей. И над прорубью – не я это, не я! Волосы у меня черные, а воск из глаз не потечет, черная вода не польется. Не речка у меня в глазах, не ночь и не ты.

Ой, больно, не коли, иголки не втыкай. Ни в сердце, ни живот, ни в голову. Кровь это, видишь, не воск? Испачкаешься, месяц, красным станешь. В прорубь окунешься, черной водой не отмоешься. Холодно тебе будет в речке, в проруби, студено, а на небе красным жаром загоришься. Моим жаром, не воском обожжешься. Сгоришь совсем, из речки не выплывешь. А слова мои острые – иголки. Полетят в тебя, исколют, изрешетят, не кукла я, не восковая, не смолчу.

Наполняйся, месяц, четвертинкой-половинкой, становись круглым. Катись по небу – от меня. За волосы меня не тяни, ко мне не наклоняйся, в глаза не заглядывай, в сердце не коли. Катись, месяц, катись до свечки, до жара. Плавься, месяц, над свечой гори, красней и в речку и в прорубь. Ау, месяц! Не я это над прорубью, не я!