«Я часто по ночам вспоминаю все это…»

Л. Вацулик

I

Этот текст следовало бы написать давно. Лет тридцать назад или больше, когда воспоминания были еще свежи, а тема острее.

Нужно было, но — не написал. Много раз садился за письменный стол и бросал начатое: воспоминания не желали приходить в какой-либо порядок.

Но Пражская осень 1968 года, вцепившись мертвой хваткой, не хотела меня отпускать. В голове двигался, перекатывался замысел некоего бессвязного повествования. Для вдохновения я перелистывал романы чешского писателя Милана Кундеры, почти все они касались тех давних событий. (далее…)

Оставить комментарий »

Иван Охлобыстин. Записки упрямого человека. Быль. — М.: АСТ, 2019. — 384 с.

В предисловии к своей автобиографической книге знаменитый актер, сценарист, писатель и священник, сделавший временный перерыв в служении, честно предупреждает о том, что у него «нет задачи шокировать». Впрочем, это у него не особенно выходит. На самом деле, получается все с точностью наоборот. Хотя поначалу кажется, ну кого может шокировать очередной рассказ об очередном советском детстве, лихой молодости и не менее буйной зрелости. Ан нет, и в детстве, и в юности нашего героя все было как раз «внеочередным», нестандартным, необычным. Даже мечты, в которых годовая «пятерка» по физике лишь у немногих в те времена заменялась на гэдээровских резиновых индейцев и фотку подмигивающей японки, у автора-героя были намного ярче. При этом сразу же вспоминаются позднейшие личные претензии многих из нас, мол, были же люди — и в кино, и в литературе, а теперь сплошные управдомы да рыцари печального образа, дарящие свои подвиги родному заводу и детскому дому. А где же настоящие писатели, не супермены, умеющие петь, стрелять и управлять самолетом одновременно, а хотя бы отважные покорители не Сибири, но Марокко, галантные соблазнители, мастера стилоса, стилета и черного пояса? (далее…)

Комментарии (1) »

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

3.

После Революции в России рухнула еще одна идеология – христианская. Рухнула она и в Западной Европе. Достаточно вспомнить о позиции христианских Церквей во время Первой Мировой войны. «Церкви… одобряли войну и становились подразделениями правительства или проводниками политики правительства. Влиятельное духовенство благословляло штык как инструмент, посредством которого можно восстановить Царство Божие. Церкви направляли капелланов в формировавшиеся армии» (Эрл Кернс, «Дорогами христианства», Протестант, 1992, 1. Церкви во время мировых войн и революций).

Кернс пишет об Американских Церквях, но так же вели себя и все остальные христианские Церкви в воюющих странах. Поэтому европейские народы относились к своим Церквям так же, как к властям, что гнали их на убийственную войну. Более того, рухнули три европейские империи – Российская, Германская и Австро-Венгерская, которые оказывали религии государственную поддержку. В Советской России, вдобавок, религия, согласно Жан-Жаку Руссо и Карлу Марксу, была объявлена «опиумом для народа». Эту фразу иронически преобразует Остап Бендер, спрашивая отца Федора: «Почем опиум для народа?» Суть иронии состоит в том, что, отделенный от государства отец Федор превращается в предпринимателя, движимого меркантильными интересами. Теми же интересами руководствуются и польские ксендзы, охмуряющие Козлевича. (далее…)

2 комментария »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

2.

Романы Достоевского и он сам – еще один источник для пародий Ильфа и Петрова.

Достоевский, что называется, переночевал в финале «Двенадцати стульев». Подмечено сходство эпизода самоубийства Свидригайлова из «Преступления и наказания» с последними приключениями убившего Бендера Воробьянинова (см. Майя Каганская и Зеев Бар-Селла, «Мастер Гамбс и Маргарита», Тель-Авив, 1984).

Совпадают общий стиль описания и детали: ночной туман, пьяный на улице, разговор со сторожем

Достоевский: «Он злобно приподнялся, чувствуя, что весь разбит; кости его болели. На дворе совершенно густой туман и ничего разглядеть нельзя. Час пятый в исходе; проспал! Он встал и надел свою жакетку и пальто, еще сырые. Нащупав в кармане револьвер, он вынул его и поправил капсюль…

Молочный, густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой, грязной деревянной мостовой, по направлению к Малой Неве… Какой-то мертво-пьяный в шинели, лицом вниз, лежал поперек тротуара. Он поглядел на него и пошел далее…. (далее…)

2 комментария »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ.

Для начала отметим, что в Евангелиях поиски Небесного Царства сравниваются с поисками сокровищ (чем, напомним, в романе занимается Остап Бендер):

«Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода» (Мф?13.44–52).

— Но ведь Остап – мошенник! – может возразить читатель. – Какой уж тут евангельский дух! (далее…)

Оставить комментарий »

Но зачат я был ночью порочно…

В. Высоцкий

1.

Валентин Катаев так описал появление на свет Остапа Бендера:

«Тогда я носился со своей теорией движущегося героя, без которого не может обойтись ни один увлекательный роман: он дает возможность переноситься в пространстве и включать в себя множество происшествий, что так любят читатели….увлекаясь гоголевским Чичиковым, я считал, что сила “Мертвых душ” заключается в том, что Гоголю удалось найти движущегося героя…Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране, давало, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен нэпа. Все это я изложил моему другу и моему брату, которых решил превратить по примеру Дюма-пера в своих литературных негров: я предлагаю тему, пружину, они эту тему разрабатывают, облекают в плоть и кровь сатирического романа. Я прохожусь по их писанию рукой мастера. И получается забавный плутовской роман». Вскоре, свидетельствует Катаев, «передо мною предстали мои соавторы… Один из них вынул из папки аккуратную рукопись, а другой стал читать ее вслух. Уже через десять минут мне стало ясно, что мои рабы выполнили все заданные им бесхитростные сюжетные ходы и отлично изобразили подсказанный мною портрет Воробьянинова, но, кроме того, ввели совершенно новый, ими изобретенный великолепный персонаж – Остапа Бендера, имя которого ныне стало нарицательным, как, например, Ноздрев. Теперь именно Остап Бендер, как они его назвали – великий комбинатор, стал главным действующим лицом романа, самой сильной его пружиной. Я получил громадное удовольствие и сказал им приблизительно следующее:

— Вот что, братцы. Отныне вы оба единственный автор будущего романа. Я устраняюсь. Ваш Остап Бендер меня доконал» (В.Катаев. «Алмазный мой венец»). (далее…)

3 комментария »

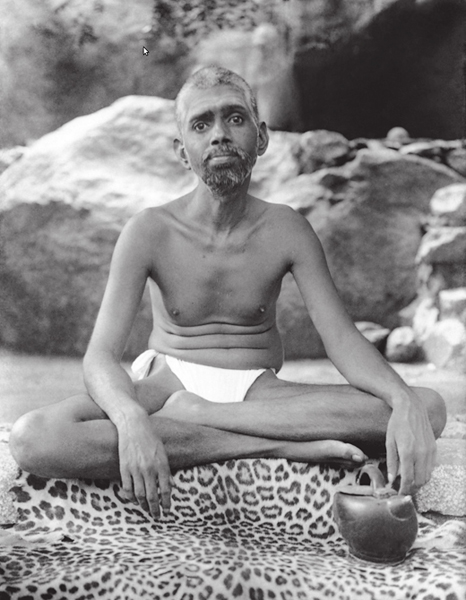

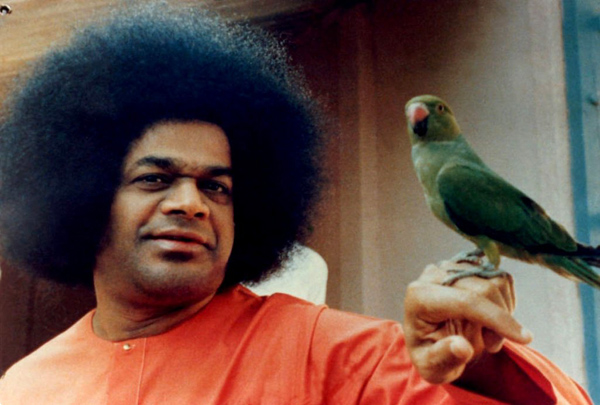

Сатья Саи Баба еще при земной своей жизни был признан миллионами людей аватаром — живым осознающим свою природу воплощением Бога в человеческом теле. Он творил чудеса, помогал людям, учил праведной и чистой жизни. При этом к каждому темпераменту, к каждому складу ума и к любому уровню развития и понимания человека, оказывавшегося рядом с ним, он быстро находил подходящий ключ, позволявший общаться с этим человеком напрямую, с самым сокровенным его существом. Также можно утверждать (полагаясь на многочисленные факты), что он незримо вёл и множество ничего даже не знавших о его существовании или только мельком слышавших о нем.

Однако помимо преданных, у Сатья Саи Бабы было много недоброжелателей. Впрочем, ни один настоящий духовный лидер не избежал этого, ведь подлинное величие часто вызывает в человеческих умах не только восхищение и любовь, но зависть и страх. Поэтому, просто упомянув, тут же сразу и закроем эту тему.

Сатья Саи Баба родился 23 ноября 1926 года в деревне Путтапарти в Южной Индии. Как и многие святые, он с раннего детства проявлял необычные способности. Материализовывал сладости и всякие мелочи для друзей по детским играм, исцелял больных. В возрасте 13 лет объявил себя воплощением Саи Бабы, великого индийского святого, жившего в местечке Ширди. И начал свою большую работу. (далее…)

17 комментариев »

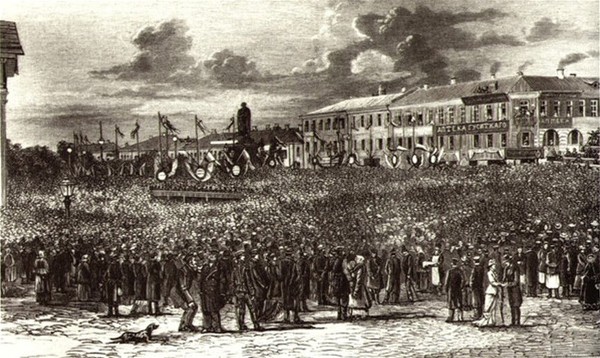

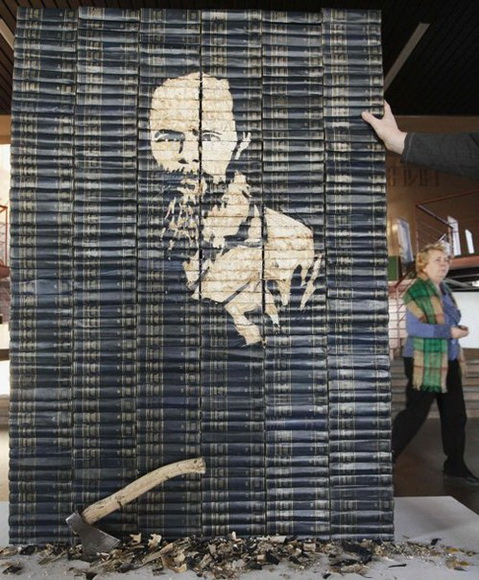

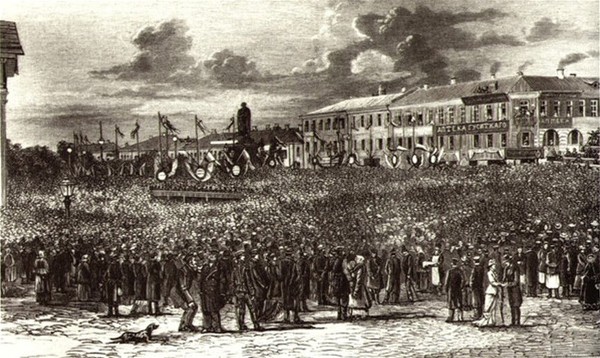

20 (8) июня 1880 года на Пушкинских торжествах Фёдор Достоевский произнёс знаменитую 45-минутную речь о Пушкине. Значение этой речи для российской словесности наиболее емко выразил Александр Аксаков: «Я считаю речь Фёдора Михайловича Достоевского событием в нашей литературе. Вчера ещё можно было толковать о том, великий ли всемирный поэт Пушкин, или нет; сегодня этот вопрос упразднён; истинное значение Пушкина показано, и нечего больше толковать!»

Известный русский юрист и выдающийся оратор А.Ф. Кони вспоминал: «На эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблистали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всею массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать и расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое всё росло, и когда Фёдор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с возгласами и приветствиями; и какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы за оратором, по первому его призыву, куда угодно!». (далее…)

2 комментария »

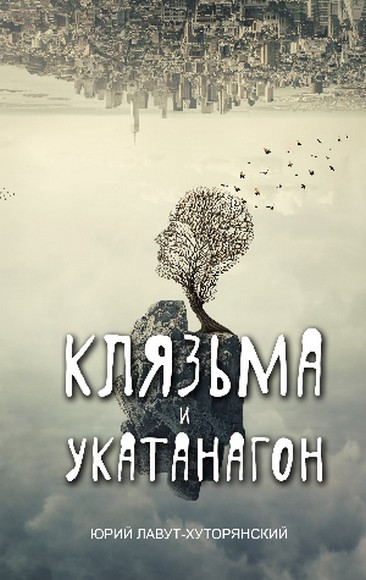

Юрий Лавут-Хуторянский. Клязьма и Укатанагон. — М.: АСТ, 2019

В самом начале этого фантасмагорического романа нас сразу предупреждают, что ни автор, ни герой в том, что случится со всеми нами, не виноваты. Автор — всего лишь публикатор дневника, который ему подбросили. У героя вообще «мама учитель литературы, вот он и поселился в литературе».

На самом же деле, «Клязьма и Укатанагон» Юрия Лавут-Хуторянского — история о человеке, которому на миг улыбнулось счастье, и он поверил, что деньги — это все, то есть срубил, и можно назад в мир мамы-учительницы.

А оказалось, что главное даже не это, и не найти свою вторую половинку, поскольку после приходится искать первую, то есть себя, а кое-что другое. А именно — понять это еще до смерти. Да, «он заработал огромные деньги благодаря, может быть, и уродскому, но реальному устройству этой жизни, и теперь существовал барином среди голытьбы».

Собственно, земному пути героя и посвящена «Клязьма» в этом романе. (далее…)

Оставить комментарий »

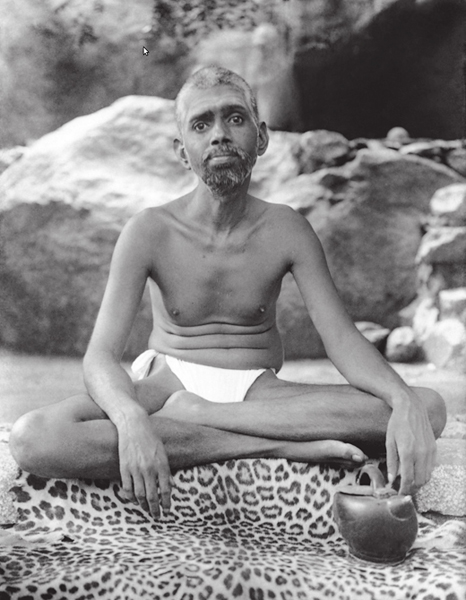

Предлагаем вашему вниманию стенограмму фрагмента сатсанга Ананты (об Ананте можно подробнее прочитать здесь). Этот сатсанг прошел 14 мая 2019 года в Бангалоре. Здесь Ананта комментирует известный диалог Раманы Махарши и его ученика и проясняет многие вещи, которые, вероятно, до этого оставались кому-то неясными. По сути, этот фрагмент содержит квинтэссенцию самых важных указателей линии передачи от Раманы Махарши к Муджи. С целью облегчить восприятие устной речи стенограмма здесь немного литературно обработана (Видеозапись этого фрагмента сатсанга — с русскими субтитрами и без литературной обработки — вы найдете на этой же странице, непосредственно под текстом.)

Ананта: Ты говоришь: «ОК, если я всегда знаю Себя, почему же так получается, что я страдаю?»

Дело в том, что это знание Себя свободно от концепций и независимо от восприятия. А ты хочешь конвертировать его в одно из этих двух. Ведь обычно какая трудность возникает у людей во время сатсанга? Они говорят: «Но почему я не переживаю этого как свой опыт?» Тот, кто говорит так, очевидно, хочет получить восприятие Себя. Но Ты – за пределами восприятия.

В то же время, хотя Ты и за пределами восприятия, мы можем также сказать, что всё воспринимаемое – это Ты. То есть получается: хотя ты ждешь какого-то переживания (чтобы увидеть Себя), любое переживание, которое у тебя есть, это уже Ты. (далее…)

Оставить комментарий »

Эстетика в старом виде в настоящее время почти невозможна.

Может быть, только как творение очень простых душ. Таких, которые способны радоваться завтраку перед казнью.

Или возможна какая-то невозможная эстетика. Чужая. Пришедшая из других миров.

Всё остальное звучит лживо или откровенно слащаво.

Кстати, они иногда рядом, эти другие миры. Пикассо не пришлось далеко ходить. Уже в припортовом магазинчике он узрел совершенно космически чужую эстетику.

Сейчас же возможна только эстетика прямых цитат из жизни, откровенных, как сводки с поля боя.

На советы вроде: «Примите валерьяновых капель, сходите на йогу, поститься надо», — можно только ответить: — «О, sancta simplicitas!» (далее…)

Оставить комментарий »

На первый взгляд метод самоисследования, предписанный Раманой Махарши, очень прост: нужно обратить внимание на чистое ощущение «Я» и затем — не требуется делать вообще ничего, кроме того, чтобы просто мариноваться в этом чувстве «Я», не смешивая его ни с какими мыслями и чувствами и, если внимание ускользает к мыслям и чувствам, тут же возвращая его обратно к «Я». Однако Рамана, если внимательно почитать его высказывания, довольно часто признавал, что ум (внимание) не способен длительное время держаться в «Я», не будучи до некоторой степени подготовлен и очищен такими техниками как пранаяма, медитация, повторение мантр или имен Бога и так далее. Впрочем, методом очищения ума может послужить и сама настойчивость в самоисследовании — постоянное возвращение внимания к своему Источнику.

В этом выпуске «Указателей Истины» мы собрали в основном как раз такие высказывания, в которых акцент приходится не только на простоту самоисследования, но и на необходимость проявить настойчивость и последовательность. В этих цитатах не идет речь о том, что практики – необходимое условие для самореализации, а лишь указывается на причину, по которой неподготовленный ум соскальзывает в майю даже после того, как, казалось бы, была распознана его истинная природа как Чистого Сознания. В то же время главным пунктом учения Раманы, несомненно, можно назвать то, что, поскольку Истинное Я присутствует всегда и везде и только оно реально существует, мы уже есть только То. Уже сейчас и всегда. И для того, чтобы быть тем, кто мы есть, ничего делать не требуется. (далее…)

Оставить комментарий »

Виктор Качалин. Прощание Алексея. М.: Выргород, 2019. 56 с.

Виктор Качалин. Современный фисиолог. Владивосток: niding.publ.unltd, 2019. 56 с.

У поэта, художника, автора рукописных книг Виктора Качалина вышли сразу две книги. Необычные во всем — малым, «поэтическим» размером (а внутри проза, хоть и стихи случаются), форматом, оформлением, с собственными рисунками. «Прощание Алексея» — в издательстве, привычным нам по книгам Егора Летова, Александра Башлачева и Янки Дягилевой, с предисловием — одного из лучших переводчиков с немецкого и издателя-популяризатора по-панковски же редких, аутсайдерских писателей от Х.Х. Янна до П. Зальцмана Татьяны Баскаковой. Удивление не оставит и на последующих страницах.

Например, вот вопрос «внекнижный» — как так вышло, что об Алексее, человеке V века, в прошлом году выходила книга переводчика же Александра Ярина «Жизнь Алексея». Почему, как? Какая метанойя («перемана ума», «переосмысление») тому причиной, что именно сейчас, именно о нем? Вопрос социологам и филологам, теологам и антропологом, за правильный ответ — экзамен автоматом. (далее…)

Оставить комментарий »