Все сложности когда-нибудь разрешаются. Так было и с этой моей загадочной неспособностью свободно передвигаться, то есть просто ходить.

В «Прикосновении» шла речь о левой лодыжке. Теперь взбунтовалась правая, и не лодыжка, а вся стопа. Две кошмарные ночи и третья полегче. Правая стопа не дышит. Прокачаешь, стоя в У Цзи, вроде заработала, начинаешь засыпать и чувствуешь, как она опять становится деревянной и холодной. Через полчаса-час просыпаешься от страха: стопа неживая – холодная, набухшая, ничего не чувствует. (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Будущее, Люди, Мысли, На главную, Перемены, События Когда: 1 января, 2015 Автор: Ю.Летц

Маленькое поздравление на латыни

Выяснилось, что если текущие информационные поводы проговаривать на латыни, некоторые из них даже обретают смысл, и разум страдает в гораздо меньшей степени. Также помогают осознать происходящее короткие умозаключения возрастом в пару тысяч лет, которые интересно встраиваются в текущую жизнь. К примеру, фразу Corruptio optimi pessima хочется перевести энергично, с пылом злободневности, однако, её перевод звучит даже интересней, чем можно представить: «самое худшее падение есть падение самого лучшего». (далее…)

2 комментария »

Рубрики: Будущее, Грёзы, Люди, Мысли, На главную, Опыты, Перемены, Прошлое, События, Трансцендентное Когда: 1 января, 2015 Автор: admin

Прогноз Бронислава Виногродского

Традиционно под Новый год портал «Перемен» публикует прогноз Бронислава Виногродского. Следующий год будет годом деревянной козы. Посему внимаем прогнозу Виногродского: (далее…)

2 комментария »

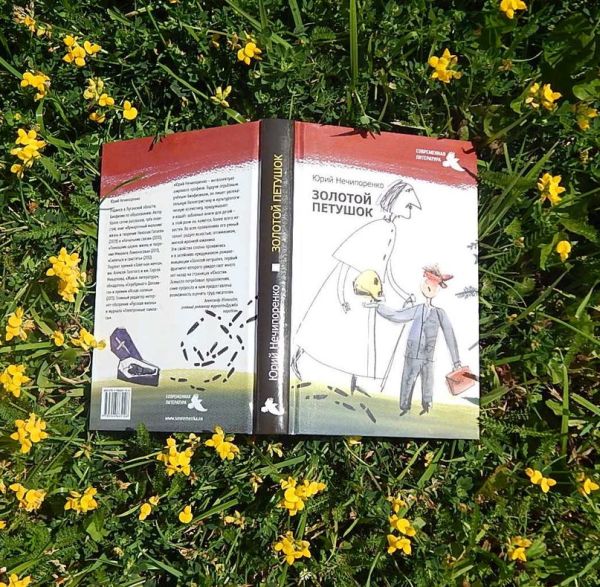

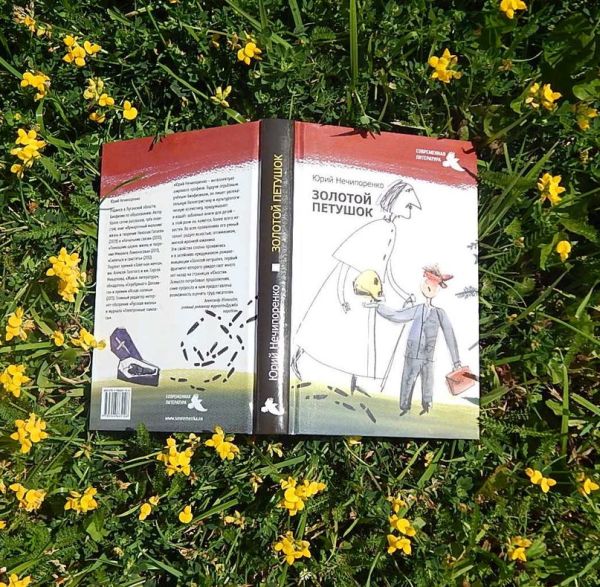

О романе «Золотой петушок» Ю. Нечипоренко.

«Не в первый раз кричит петух;

Кричит он живо, бодро, смело»

(Ф.И. Тютчев)

Начинается роман по схеме «Что делать?» Чернышевского: читателю брошена приманка – убийство, срабатывает рефлекс заглатывания, читатель пойман на крючок и уже не может отделаться от любопытства: кто же, кого и за что убил? Приманочное убийство вскоре блекнет, становится делом десятым и совсем не имеет значения – такое закручивается дальше. Чего стоит один батут!

Онирический аттракцион – батут, в котором явь сливается со сном, удивительней американских горок, беЗсмысленных и беЗпощадных1. Батут, а говоря русским языком, прыгалка вовлекает героя в поднебесный мир, под облака, откуда «вся Москва, как кремовый торт, лежала подо мной (героем, – М.С.), золотые маковки куполов горели, как огоньки именинных свечей на торте». Торт – чисто английское сравнение: это островитяне все видят через призму своего вединг-кейка, дальше свадебного пирога их мещански-буржуазная фантазия не взлетает. Автор же не англичанин, а луганчанин, и для него эта метафора и ряд других – выход на всемирный уровень образности. Кроме того, в этом эпизоде он проявляет вкусы сибарита-эстета, ценящего бальные платья, халаты в позолоте. (далее…)

Комментарии (1) »

Я лежу пятками к прибою на жёстком хрустящем ракушечнике пляжа.

Мои ноги согнуты в коленях.

Ракуша небольно покалывает спину через майку.

С моего ракурса, между ног, видны:

часть пляжа от обтёсанного волнами красного кирпича, слева;

до стеклянного шара-поплавка, выброшенной прибоем рыбацкой сети – справа;

равномерно набегающие на ракушку коричневые волны Азова;

кусок выгоревшего от жары неба – от белого следа пролетевшего над головой самолёта с Ейского военного летного училища, до линии горизонта.

Это всё. Не так уж мало. (далее…)

Оставить комментарий »

Не две ли малые птицы за копейку

можно было купить в воскресенье

на Таганке, в левом углу…

Никифор с Дуней по грибы пошли, Никифор красноголовиков нашел, а она по полянкам бегала, устала, у Дуни в лукошке – голубые цветы, нежные голубки.

Черный дрозд рассмеялся, или это певчий дрозд так смеется? Никифор пытается найти среди ветвей птицу и разглядеть, но дрозд уже перелетел на другую сторону поляны и рассмеялся там в два раза тише. Дроссель.

Пеночка трещотка. Луговой конек. Зарянки с разных сторон рассыпают свои серебряные бубенчики, и вдруг как огромное невиданное дерево в этом раю звуков быстро и уверенно прорастает веселый вальс. (Народная, веселая музыка, бабушка вальса.) Звуки вальса нарастают, нависают могучими ветвями, и на поляну выкатывает необыкновенная кавалькада. (далее…)

Оставить комментарий »

На глаза мне попался текст Андрея Рудалева «Противостояние пустоте. Основной сюжет русской культуры». Незадолго до этого случилось так, что я выпил несколько чашек крепкого пуэра, и был настолько взбудоражен этим напитком, что немедленно решил написать кое-что в ответ на рудалевский опус. В ином случае я бы не обратил особого внимания на этот текст, может просто не стал бы публиковать его или опубликовал бы не глядя. Но уж точно не счел бы нужным реагировать. Но Рудалев давно уж удивляет своими статьями, присылаемыми им для публикации в Блоге Перемен. Настолько в них красивая попытка здраво мыслить и прояснять происходящее перемешана с очевидными заблуждениями и мутными концепциями. Впрочем, характерными для многих современных христианизированных мыслителей…

Давно удивляет… А тут еще пуэр. И несомненно, еще бесконечное множество факторов.

«Противостояние пустоте»? Я прочитал заголовок и тут же удивился: как можно противостоять пустоте. То есть буквально противостоять тому, что отсутствует? Странная история, напрасный труд… Или это какая-то особая пустота?

Да еще, оказывается, что это противостояние — основной сюжет русской культуры. Хм. (далее…)

2 комментария »

Рубрики: Литература, Люди, Мысли Когда: 2 декабря, 2014 Автор: Андрей Рудалёв

Совершенно элементарная вещь: мировоззрение средневекового человека было четко структурировано. В основе – тернарная оппозиция: Бог – человек – сатана (к слову, эта оппозиция является структурообразующей в стихотворении Лермонтова «Нет, я не Байрон», реализуясь в несколько измененном виде: Бог – я – никто).

По этой вертикальной линии выстраивались все прочие противопоставления, которые регламентировали человеческую жизнь и его поведенческую модель: добро-зло, часть-целое, мир-брань, правое-левое, центр-периферия, красивое-уродливое, правда-ложь, добродетель-грех и другие.

Эта система была предельно понятна для человека, она опиралась на основной библейский принцип – свободы воли. Человек в центре вертикали, и он волен выбирать: либо по лестнице добродетелей подниматься вверх, либо совершать падение вниз. Все остальное от лукавого – соблазн, морок. (далее…)

Комментарии (1) »

– А если я к десяти вечера подойду, ничего?

– Что надо! Раньше тут и делать нечего. Вот сюда, по натоптышу, и в левое оконце три раза бемц. Я пойму – свои! И открою.

Мужчина лет за сорок, в телогрейке поверх добротной «Аляски» и больших серых растоптанных валенках манерно, по-блатному, двумя пальцами, выцапал изо рта папироску и смачно отщелкнул окурок:

– Деньги как уговорились.

– А фотографировать можно?

– Можно, если охота. А только всё зря: что на плёнку, что на симку, что на Нинку, – он хихикнул. – Не бёрёт нихрена. Муть будет одна, как в телеке, когда антенну выдрать.

– А они что, и зимой прут?

– Прут! Им что? Они ж не деревья. Гипербола сознания, как тут один умник выдал. – В телогрейке с раздражением вкрутил бычок в жухлый утоптанный снег. – Так прут, мать их, что хруст стоит, – он как-то безнадежно-горестно мотнул башкой и зло цыкнул под ноги: — На девятый и сороковой. Понял. (далее…)

Оставить комментарий »

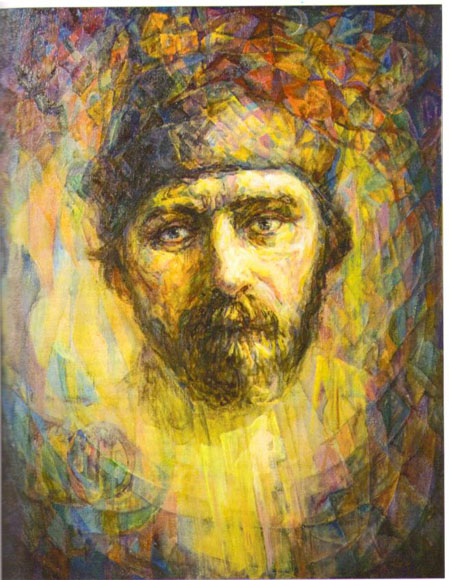

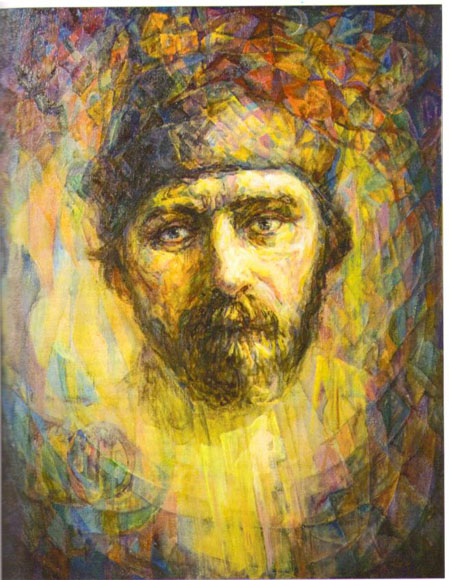

10 (22) октября 1884 года родился русский поэт Николай Клюев

«С молотом в руке, в медвежьей дикой шкуре!»

Отдайте поэту родные овины,

Где зреет напев – просяной каравай… (Клюев)

Непримиримый боец с врагами народа, царским самовластием и проклятыми буржуинами, участник двух революций, наследник «древлего благочестия», он заплутал в идеологических лабиринтах собственной страны, которую боготворил и любил безмерно, безотчётно, ревниво и болезненно, до печальных седин. Гонимый и при царе, и при Советах… Но мы забежали далеко вперёд. (далее…)

Оставить комментарий »

Когда-то я думал, что неплохо бы стать в следующей жизни собакой.

…Таким веселым английским кокером, который бегает по двору, догоняя свои уши. Всегда рад хозяину, рад почти всему, быстро живет и скоро умирает, делясь этой радостью. Или я думал, что хочу.

Она медленно идет от подъезда, огибает дом. Улыбается немного, покачиваясь крупным тазом. Она близка к пятидесяти, много лишних килограммов на ней. Из тех полных, которые, кажется, всегда должны быть веселыми, добрыми и не восприниматься всерьез. Они такие и есть – уж коли ждут от тебя, удобно быть в нише, уютненькой, это сговор тебя и мира, капают за это небольшие проценты. (далее…)

3 комментария »

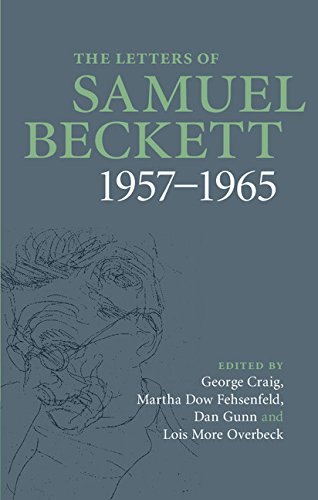

О книге: «The Letters of Samuel Beckett: Volume 3, 1957-1965», Cambridge University Press, 2014 – 860 p.

Этой осенью в Кембридже вышел третий том писем Сэмюэля Беккета (из предполагаемых четырех).

Охватывающие период конца 50-х и первую половину 60-х гг., эти тексты написаны уже не начинающим и даже не признанным, а – если принимать подобные клише – всемирно известным писателем, которому через несколько лет будет присуждена Нобелевская премия. (далее…)

Оставить комментарий »

Я крою задний скат крыши скотного двора толем, отбил большой палец на левой руке, на эту желто-серую посыпку, которой посыпан толь, у меня аллергия, но между ударами молотка, иногда, высоко в небе я слышу голос редкого кулика, не чибиса, не зуйка и не кроншнепа. С горы мне виден Бежецк, в синей дымке — малюсенькая заводская труба, километров пятнадцать от меня — пыльный городок, где на въезде — тюрьма, из которой двое сбежали недавно.

В городке есть детские приюты, и в главном соборе — икона Божией Матери Сиротской. Есть в том храме и другая Богородица, на Толгскую похожая. Не Толгская, просто похожая. Пресвятая Богородица. Пресветлая. Висит эта большая темная икона в том углу, где лавка церковная, чан блестящий с пластиковым стаканчиком, ведра для уборки собора и стол со свечными огарками, но Глаза… и остаются, и теряются, и хочется опять в Них робко заглянуть, и всякий раз… (далее…)

Оставить комментарий »

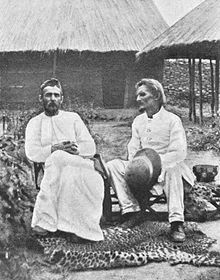

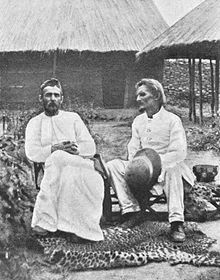

Миссионерство – это явление, застывшее в смоле истории как не самая честная муха. Вот какова её поза: политическое заглатывание новых земель, борьба за экономическое и культурное превосходство великих держав, оккупация верой и чудом. Этих трактовок обычно хватает для циклопного зрения нынешнего аналитика, но какие-то вещи становятся не видны. Люди становятся не видны, они будто бы растворяются в составе явлений, и это то, что хотелось бы изменить, но как это можно изменить? Только вытаскивая из забвения отдельные жизни.

Миссионерство – это явление, застывшее в смоле истории как не самая честная муха. Вот какова её поза: политическое заглатывание новых земель, борьба за экономическое и культурное превосходство великих держав, оккупация верой и чудом. Этих трактовок обычно хватает для циклопного зрения нынешнего аналитика, но какие-то вещи становятся не видны. Люди становятся не видны, они будто бы растворяются в составе явлений, и это то, что хотелось бы изменить, но как это можно изменить? Только вытаскивая из забвения отдельные жизни.

…Это был человек, которого звали Уиллиам Персиваль Джонсон. Джонсон приехал на озеро Ньяса после Оксфорда, как член университетской миссии, – он должен был ехать на гражданскую службу в британскую Индию, но вызвался волонтёром в Восточную Африку, где провёл больше сорока пяти лет. Современники писали, что он вёл себя так, словно живёт в библейские дни. Было очевидно, что он ощущал некую мистерию, возникающую в этих местах. Он проповедовал евангелие с лодки, плавая вдоль побережья. Он не обращал внимания на болезни и неудобства. Когда у него началась глазная инфекция, он не стал ничего предпринимать, положившись на божий удел, и в итоге потерял зрение в одном глазу, но это не было воспринято им как трагедия, но как всевышняя воля. Хотя инвалидность затруднила проведение его лодочных выступлений, Джонсон не сдался и продолжал проповедовать различными способами. Местные жители называли его Апостолом озера. (далее…)

Оставить комментарий »

Картина А. Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», несмотря на незамысловатый сюжет и отсутствие спецэффектов, удивляет и завораживает. Это – дзен по-русски. Магическому притяжению способствует операторская работа: иногда совершенно «неправильная», документальная и оттого живая, а порой идеально выверенная и по-тарковски неспешная. Фильм смотрится на одном дыхании, и зритель, словно подглядывая за участниками действа, становится тайным свидетелем естественного течения жизни. Статичные планы потрясающей первозданной русской природы, которая еще населена языческими духами и богами и где человек становится мал или почти исчезает, великолепно передают дух этих удивительных мест. (далее…)

Комментарии (1) »

Миссионерство – это явление, застывшее в смоле истории как не самая честная муха. Вот какова её поза: политическое заглатывание новых земель, борьба за экономическое и культурное превосходство великих держав, оккупация верой и чудом. Этих трактовок обычно хватает для циклопного зрения нынешнего аналитика, но какие-то вещи становятся не видны. Люди становятся не видны, они будто бы растворяются в составе явлений, и это то, что хотелось бы изменить, но как это можно изменить? Только вытаскивая из забвения отдельные жизни.

Миссионерство – это явление, застывшее в смоле истории как не самая честная муха. Вот какова её поза: политическое заглатывание новых земель, борьба за экономическое и культурное превосходство великих держав, оккупация верой и чудом. Этих трактовок обычно хватает для циклопного зрения нынешнего аналитика, но какие-то вещи становятся не видны. Люди становятся не видны, они будто бы растворяются в составе явлений, и это то, что хотелось бы изменить, но как это можно изменить? Только вытаскивая из забвения отдельные жизни.