Так называется Предисловие и Послесловие к моим переводам девяти новелл «Книги Джунглей» Р. Киплинга. На титульном листе там есть посвящение: «Бандарлогам и их антиподам посвящается».

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Вместе с Киплингом: Предисловие

Когда-то, лет 30 назад, мне случайно удалось купить карманное американское издание «Книги Джунглей» («The Jungle Books»), потом почти такое же, но совместное с британцами и потому более качественное, в редакции, гораздо более близкой к авторской: R. Kipling «The second Jungle Book» (1981. «Piccolo Pan Books in association Macmillan London»). Все переводы здесь выполнены по последнему изданию, и только «Mawgli’s Brothers», «Tiger&Tiger!» и «Kaa’s Hunting» по первому; переводы «Kaa’s Hunting», «Letting in the Jungle» можно прочесть в моей книге «Благословенная Земля».

Я давно хотел предложить свой перевод «Книги Джунглей». Аналогов ей в мировой литературе нет, хотя о животных, диких и прирученных, на воле и в клетках, писали многие талантливые: М. Пришвин, Э. Сеттон-Томпсон, Дж. Лондон, Дж. Даррел, Дж. Хэрриот… (далее…)

Оставить комментарий »

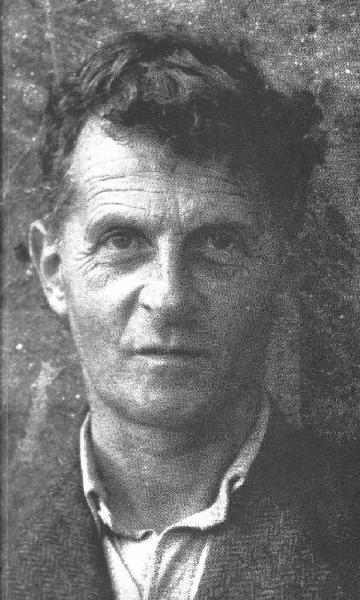

В 1961 г. впервые были опубликованы Дневники Людвига Виттгенштейна, мыслителя, человека, который вошёл в историю философии как фантомное свечение всеобщего разума. Если бы бог напрямую думал людьми, возможно, он думал бы виттгенштейнами – такими храбрыми существами, умеющими протащить через голову мысль размером с целое бытие. Дневники 1914-1916 гг. (плюс некоторые заметки более ранних лет) – это всё, что осталось от подготовительных материалов к его главному философскому труду, и это красные нервы, которые выступают из камня «Логико-философского трактата».

Ровно сто лет назад будущий всемирно известный философ сидел на кампусе с картофелиной в руке и замысливал новую онтологию мира. Писать философскую работу, находясь на войне, было не так уж и легко: не хватало то времени, то внутреннего спокойствия. Работа – это милость (1, 320), писал он, но и здесь не обходилось без терзаний. Он будто воевал на двух войнах сразу: (далее…)

Оставить комментарий »

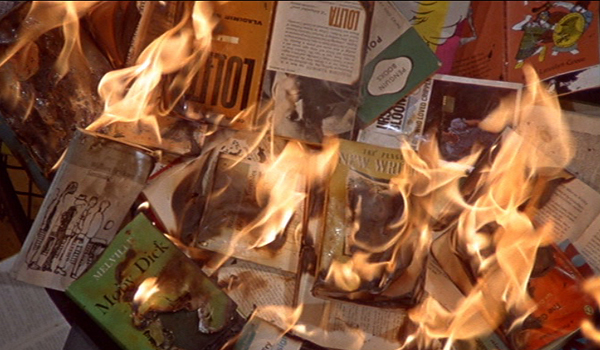

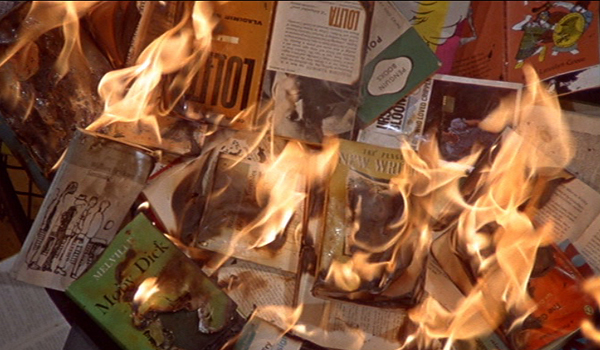

Это более чем непростая задача – написать эссе на тему «451» Брэдберри.

Во-первых, в силу своей (более чем заслуженной) популярности, произведения его перечитаны критиками и рядовыми читателями вдоль и поперёк, и обнаружить в них что-нибудь оригинальное сегодня не представляется возможным – всё уже написано и сказано в достаточной мере для того, чтобы кто угодно мог додумать детали самостоятельно.

А во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, как в случае с любыми антиутопиями за авторством гениев: спустя более чем полвека, предсказания Рэя Дэвида уже сбылись полностью или угрожают окончательно сбыться в самое ближайшее время. В связи с этим классифицировать это произведение как фантастическое уже нет необходимости – можно выглянуть в окно и увидеть в тексте гиперболизированное описание современной нам реальности. (далее…)

Оставить комментарий »

10 августа 1894 года родился Михаил Зощенко

…Знаете, Михаил Зощенко так и не реализовал один замысел, «построенный на ужасе», который он хотел назвать «Записки офицера»: «Едут по лесу на фронте два человека – офицер и вестовой, два разных человека, две разные культуры. Но офицер уже кое-что соображает, чувствует…» – Так или примерно так он полагал начать рассказ всей жизни – об индивидуальном пределе, переломном судьбоносном моменте.

О страсти, том предуказанном поведении, «которым впрок заряжает человека жизнь». Когда ты внезапно вдруг ощущаешь свою низость, слабость, раболепское своё положение – особенно на войне, – находясь в ненавистных окопах, в «очереди к походной кухне с задымлённой, покривившейся трубой». Ощущаешь вдрызг разорванную войной душу.

И тут начинается извечная битва титанов – интеллигентности и возвышенности с пороком и злом. Минутного с вечным. Ведь важность того и другого так переменчива… Особенно в их непрестанном смешении. (далее…)

Комментарии (1) »

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

«Египтяне считают, что мир шарообразен,

что он рождён и смертен; что звёзды состоят

из огня, и огонь этот, умеряясь даёт жизнь

всему, что есть на Земле; что затмения

луны бывают оттого, что луна попадает в

тень земли; что душа переживает своё тело

и переселяется в другие; что дождь

получается из превращённого воздуха; эти и

другие их учения о природе сообщает

Гекатей и Аристагор…»

Диоген Лаэртский

Просвети, Всевышней, помоги понять твой промысел…

Диоген Лаэртид («О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Изд. соц.-эконом. литературы. М. «Мысль». 1979) жил в первой половине III века н. э.

Гекатей и Аристагор, чьи сведения он озвучил, — в VI и IV веках до н. э. Если доверяться Мартину Жунковичу, которого цитирует В. А. Чудинов в своей книге «Вернём этрусков Руси» (М. «Поколение». 2006. С. 25; см. здесь: «Разговор России с Западом», с. 10), то «…например, в Египте были найдены мумии с обёрткой из бинтов, на которых были начертаны этрусские руны», то есть славяне во времена фараонов, за 3-5 тысячелетий до наших дней, обо всё этом тоже, скорее всего, уже знали. (далее…)

Оставить комментарий »

Городок Сан Вито де Нормани.

Бело-розовый, как алебастр: белые известняковые плиты мостовых, белые фасады домов, прозрачный звук колокола центрального собора в белесом зимнем небе. Час после сиесты. Февраль. Припекает по-летнему. Я стою перед сиреневой стойкой бара Фабио, помешиваю свой капучино в чёрной матовой чашке на алом блюдце и рассматриваю в зеркало за кофе-машиной площадь за спиной.

Большие бронзовые двери собора Сан-Микеле де Нормани с барельефами Христовых чудес распахнуты настежь.

У входа в храм и на площади группами и по одиночке стоят люди в чёрном. Похороны. (далее…)

Оставить комментарий »

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Мысли, Философия Когда: 17 сентября, 2014 Автор: В.М. Зимин

Все дети рисуют, кто реже, кто чаще.

Если родители отнеслись со вниманием, это может войти у них в привычку. А если привычка родилась, то у взрослых появляется возможность заглянуть в незримый мир своих любимых чад. Родители чаще этого не делают, а если и заглядывают, то, как правило, оценивают только сами рисунки со своей взрослой, вполне обывательской и снисходительной позиции: «красиво – некрасиво», «похоже – непохоже»… Дальше не задумываются.

И я был почти такой же, но всё же это «почти» заставляло меня хранить часть рисунков своих детей – тех, что удивили когда-то своей неожиданностью. У меня две дочери – Оля (старшая) и Поля. Обе уже взрослые, и у Оли растёт моя пятилетняя внучка Саша. У Полины живописный дар был всегда ярко выражен, и она пыталась получить художественное образование, но ей не дали (об этом моя повесть «Дочь» в книге «Благословенная Земля». Краснодар. «Пересвет». 2010). Оля больше тяготела к музыке и в итоге закончила музыкальное училище имени Римского-Корсакова по классу фортепьяно. (далее…)

Оставить комментарий »

Артур Аристакисян (1961 г. р.) за более чем полвека жизни снял всего два фильма. Но уже сейчас можно с уверенностью предсказать, что тихой хипповской кометой он засветится как в учебниках по кинематографии, так и в многочисленных копиях фильмов на торрентах и в социальных сетях.

Будучи абсолютным инди, Аристакисян прорвался в такое трансгрессивное трансцендентное, что реакцией зрителя на его фильмы может быть только – озноб.

В девяностые, когда я учился в университете, Москва бурлила: направляясь на занятия по Моховой, часто видел идущего с Арбата Лимонова с его молоденькой спутницей, а по дороге с факультета на Арбат – в «Мелодию» или многочисленные «комки» с кассетами – встречал Аристакисяна в неизменной джинсе, с хайратником на длинных волосах. Лимонова сейчас встретишь с телохранителями, и чаще на авто. Аристакисян – все такой же. (далее…)

Комментарии (1) »

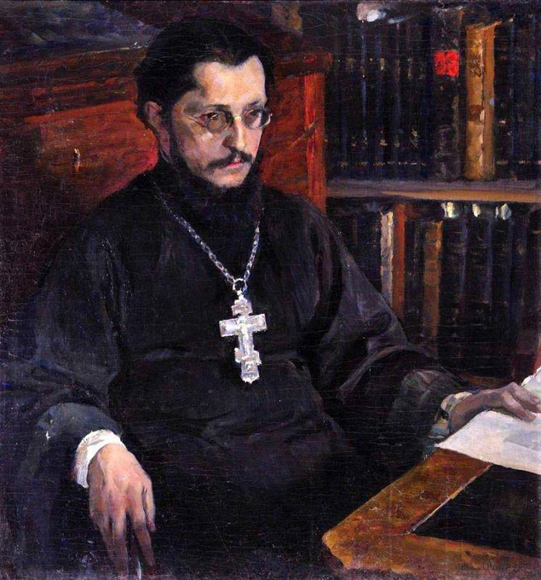

В Санкт-Петербурге в издательстве «Владимир Даль» вышли две книги из готовящегося трёхтомника Сергея Николаевича Дурылина (1886-1954).

Книги подготовлены и выпущены стараниями историков русской философии и работников музея-квартиры С.Н. Дурылина в Болшеве (г. Королев) Анны Игоревны Резниченко и Татьяны Николаевны Резвых.

Сергей Николаевич Дурылин – одна из ключевых фигур Серебряного века. Он дружил с поэтами Б.Л. Пастернаком и М.А. Волошиным, философами П.А. Флоренским, В.В. Розановым и С.Н. Булгаковым, художником М.В. Нестеровым, секретарем Л.Н. Толстого Н.Н. Гусевым. Дурылин был знаком со Л.Н. Толстым, А.А. Блоком, был секретарем знаменитого Московского религиозно-философского общества памяти В.С. Соловьева с 1912 и до самого его закрытия. По образованию этнограф и историк, он путешествовал по русскому Северу, изучал быт северных народов, религиозные традиции северорусского народного православия. (далее…)

Оставить комментарий »

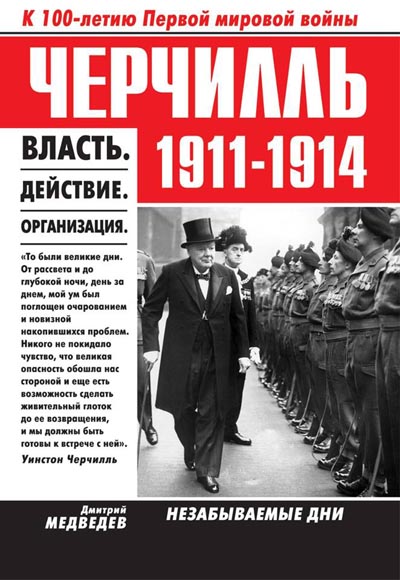

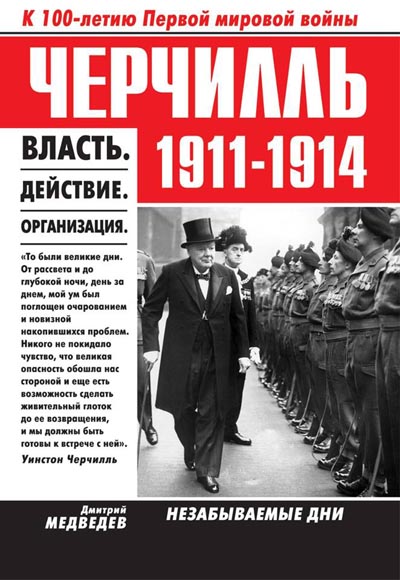

«Чем дольше смотришь назад, тем дальше видишь вперед», — один из ключевых подходов, которым руководствовался Уинстон Черчилль в своей насыщенной событиями и решениями политической жизни.

Этот подход не потерял своей актуальности и сегодня. А изучение деятельности Черчилля, которая была направлена на управление изменениями, концентрацию власти, принятие и реализацию непростых решений, представляет собой как увлекательный исторический экскурс, так и уникальный познавательный опыт. Эта книга — не сухой документ эпохи, это беллетризованное исследование-биография, исторический экскурс. С массой любопытных деталей и анализом ситуации начала прошлого века. (далее…)

Оставить комментарий »

«Или воля голытьбе, или – в поле на столбе!»

Вчера о смерти размышляя,

ожесточилась вдруг душа моя. Н.Заболоцкий

Всё течёт, всё останавливается.

Труд – пережиток жадности. А.Платонов

– Любите ли вы пролетариат в целом и согласны за него жизнь положить?

– Люблю и кровь лить согласен, только чтобы не зря и не дуриком.

Так, двумя фразами из повести «Сокровенный человек» я бы дал концепцию платоновского жизнеполагания. А вот как, также коротко, его изображает В. Шкловский: «Платонов прочищает реки. Товарищ Платонов ездит на мужественном корыте, называемом автомобиль… Платонов – мелиоратор. Он рабочий лет двадцати шести. Белокур… Товарищ Платонов очень занят. Пустыня наступает». – Да, невыносимая затяжная борьба с пустыней, её тягучими песками была синонимом непрекращающейся до конца дней битвы Платонова за место под солнцем.

Отец пролеткульта, «наиболее совершенный ученик Пушкина» М. Горький пишет о литературных результатах 1927 г.: «За этот год появилось четверо очень интересных людей: Заяицкий, Платонов, Фадеев, Олеша». (Что не помешало в дальнейшем Горькому отказать в публикации главного романа Платонова «Чевенгур».) Считается, что с этого года Платонов стал всесоюзно известен со своим первым большим сборником «Епифанские шлюзы»: об эпохе «большого прыжка» Петра I. Но… (далее…)

Оставить комментарий »

ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Лет десять или двенадцать назад я начал залатывать брешь в собственном образовании, штудируя книги о Дао, цигун и боевых искусствах Китая. Почти сразу стало ясно, что это дело практически бесполезное, если не начать заделывать бреши и в воспитании. Всё, о чём там говорится, умозрительно не постигается, хуже того, забывается на следующий день. Результат приходит только через опыт – телесный опыт, поскольку сначала, с рождения, тело этой науки совершенно не знает, и его приходится учить.

Человеку, чтобы выжить как биологическому виду, его общей конституции, рефлексов и инстинктов достаточно – с этим багажом Всевышний и позволяет ему появиться на свет. Но зачем-то он дал человеку ещё и мозг, возможности которого намного превышают ту минимальную потребность, которая требуется для обслуживания рефлексов и инстинктов. Зачем? (далее…)

Комментарии (1) »

Постирал случаем банковскую карту. (Вместе со шмотьём.)

Нимало сумняшеся подумал, дай-ка взгляну, не смылся ли кредит. Включил комп – бог мой! – нету кредита. Подожди-подожди, брат. Перегрузил, смотрю: взаправду нет. Ну нифига себе дела.

По-тихому отправился в банк. Здравствуйте, мол. Паспорт-фамилия. Взгляните по поводу долга. Пожалуйста, отвечают, заполняйте документы. Я говорю, а что там про меня написано? Да ничего, отвечают. Вы хотите стать нашим клиентом? А я разве не клиент ещё? – спрашиваю. Да нет, – будете заполнять? Попозже, говорю. И свалил. Н-да-с… (далее…)

Комментарии (1) »

«…Разорившиеся аристократы, погоня за деньгами, неравные браки, борьба сословий, банкротство целых государств, что так часто встречается в их опереттах, все это была политика, хоть и в определенном ракурсе». А.Р. Владимирская, «Звездные часы оперетты».

1

Оперетта1 и Империя…. Первая ассоциируется с феерическими веселыми шутками, танцами, песнями, карнавальным весельем и несерьезностью. Вторая вызывает в памяти ассоциации с патетикой, тяжелым свинцовым пафосом, грубой, хотя и по-своему чарующей силой… Казалось бы, что между ними общего?

Тем не менее, факт остается фактом: оперетта и империя в истории синхроничны друг другу. Оперетта возникла во Франции в эпоху Второй Империи, достигла наивысшего своего блеска в столице Австро-Венгерской империи – Вене… Да и у нас в России своя собственная национальная оперетта возникла лишь когда страна наша, пусть и именовавшая себя тогда «союзом республик», превратилась на деле в могучую империю, которая сокрушила объединенную Гитлером Европу и вскоре стала контролировать полмира… Сама история показывает: оперетта – феномен империи. (далее…)

Оставить комментарий »

А что могло произойти в такой тупой, бездарный день: седьмое, суббота, последний день апреля…

Солнце уже по-летнему. Но холодный, знобкий ветер с запада: весна, истерика. Ну, были у него две-три идейки… одна даже очень ничего. Но просуетился, ходил, слонялся бестолково от окна к окну, квартира двухсторонняя. Пялился тупым глазом то на зелёный туман за Люблинскими прудами – деревья, точно нескладные малолетки томились под весенним солнцем, одёргивали стыдливо короткие зелёные юбчонки; то таращился на три гуся труб ТЭЦ за сборочными цехами Москвича – день и истаял.

Да он и не жалел. А что жалеть? Дней этих вот так – прошло без счёта. Один за другим. Точно клоун, зло лыбясь, тащил их у него из-за пазухи, как фокусник вереницу цветных платков: дёрг, дёрг…

А тут мелькнуло: «А если я его за руку… что будет?» (далее…)

Оставить комментарий »