(Фрагмент из неопубликованной книги автора «Живопись под псевдонимом Паша»)

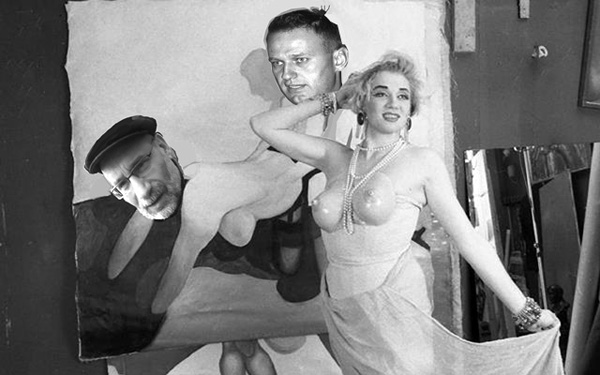

После долгого молчания позвонил Паша и между делом сообщил, что уже полгода работает в графике. «Правда?» — не поверил я. Для меня это неожиданность, он всегда отдавал предпочтение сочному маслу, размашистой кисти и всю жизнь работал в станке. Рисунок не любил, да он у него не очень и получался, «Приезжай, покажу» — закончил разговор Паша, в голосе слышался пафос.

Паша – крупное дитя 63 лет отроду, ничего не скрывает ни в себе, ни о себе. Считает себя великим, мается в кубанской провинциальной известности, рвётся к дальним горизонтам и, на мой взгляд, давно заслуживает того, чтобы найти дорогу к приличным людям и оживить своими холстами стены их будуаров и гостиных.

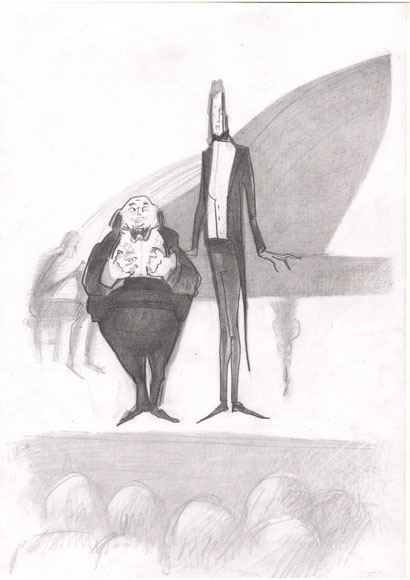

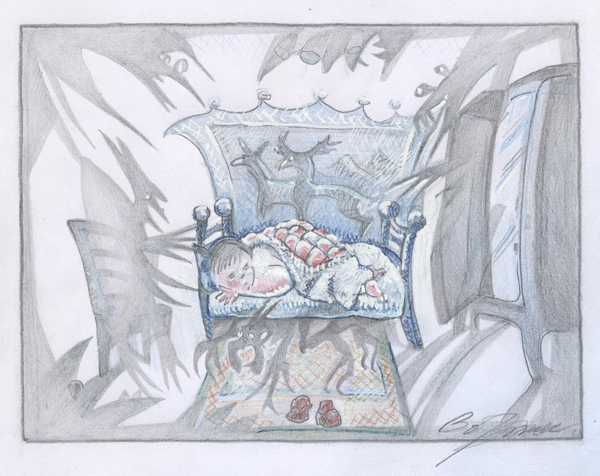

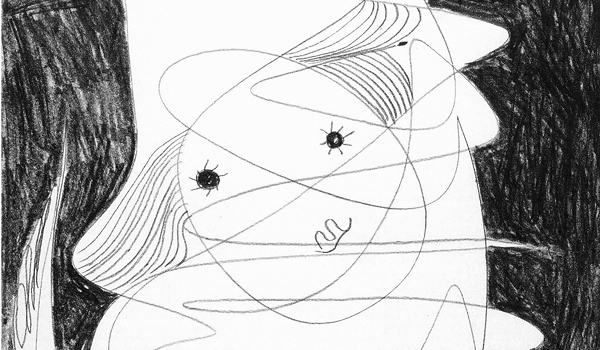

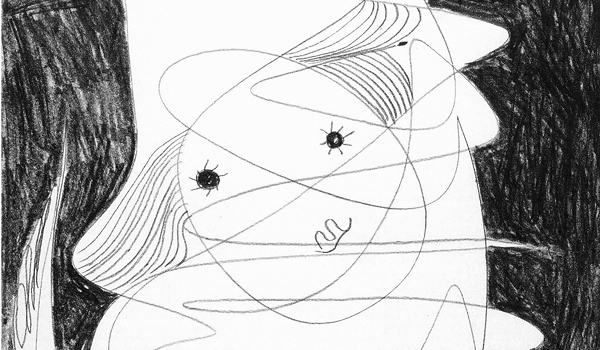

… Как только выдалось время, я приехал. Первым впечатлением было удивление. Необычная для Паши чёрно-белая абстракция на больших 70х80 см. листах ватмана очень мягким карандашом. Листов было больше трёхсот.

— И что, Паша, скажешь? — спросил я.

— Не знаю, — честно признался он, — что-то позвало. Я их пишу спиной, то есть рукой, но повернувшись к листу спиной. Рука непроизвольно чертит какие-то штрихи, зигзаги, точки, кривые и прямые линии… Я потом достаю листы и смотрю. Дописываю от того, что мне в потёмках оставили. Иногда что-то просыпается сразу и требует как бы продолжения, то есть нескольких листов.

«Смотри, — говорит он, — это последняя композиция». Он прислоняет к стене лист; в правой его части острый угол примерно 30 градусов — две сходящиеся линии длиной 5-7 см. Паша продолжает: «Что-то мне подсказывает взять другой лист. Беру. Поворачиваюсь спиной, рука выписывает несколько линий». Он приставляет слева следующий лист, наращивая композицию справа налево. Почти в центе второго листа, но всё же ближе к его правому обрезу – нечто – уже из нескольких пересекающихся линий, изображение увеличилось в размерах. «На что похоже?» — спрашивает.

Я всматриваюсь. «Птица», говорю.

— Точно. Вот ты догадался, а я тогда не догадался. Да и не до того, это делается почти моментально, пара минут – и всё, все четыре листа готовы… Что-то заставляет меня взять следующий лист. Беру. Снова рука что-то там за спиной калякает. Гляди, что! — он приставляет слева третий лист и с торжеством на меня смотрит.

В центре листа, но уже чуть ближе к левому его краю, крупно и явственно проступила абстрактная, но птица с крыльями в полёте.

— Смотри дальше, — говорит Паша и ставит четвёртый лист. Он пустой. — Гляди, гляди, — настаивает Паша.

Я взглядом нахожу в центре листа точку.

— Улетела птица, — говорю.

— Улетела, — торжествует Паша. (далее…)