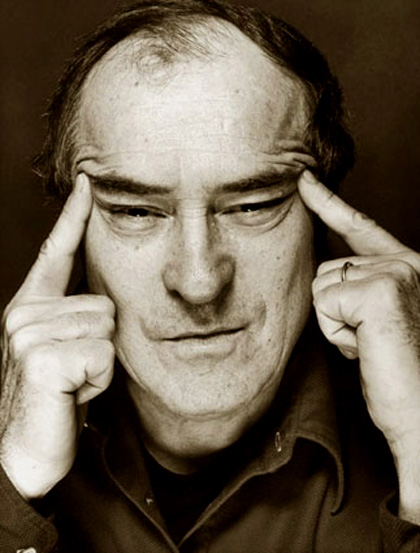

«Я ничего не понял из сегодняшнего разговора, кроме того, что самое дорогое в этой работе не понято никем», — так начал свою ответную речь Андрей Тарковский во время обсуждения режиссерского сценария «Зеркала» на заседании худсовета, который состоялся 27 апреля 1973 года. Фильму почти сорок лет, а споры о нем не утихают. Одни считают этот фильм самым гениальным во всем творчестве Тарковского, другие — самым непонятным. Но, безусловно, это самый откровенный и наиболее загадочный фильм Андрея Арсеньевича, который не перестает волновать и современного зрителя.

«Мы не бездарны, а заблудились на пути собственной профессии. Личный опыт… Что касается моего личного участия в картине, для меня значение имеет процесс… Вопрос о вкусе и праве автора говорить тем языком, которым он говорит». (из речи А.Тарковского, архив киноконцерна «Мосфильм». Оп. №10. П. №10. Связка №8).

«Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец.

Если нет — то это не отец, и это значит, что он не придет уже никогда…»

Возможно, ход поиска отцовского отражения в фильме Андрея Тарковского «Зеркало» покажется неожиданным – слишком очевидно в этом шедевре кинематографа отражение жены-матери, но я попытаюсь показать именно создание метафоры Отца.

Произведение очень необычное. На первый взгляд, фильм биографический, очень интимный, это мужественная и выстраданная исповедь автора. При этом фильм довольно сложен для восприятия, а для обыденного мышления и вовсе может быть непонятным: повествование прерывисто, изложено сложным ритмическим и смысловым рисунком. Чтобы попытаться действительно «увидеть» фильм, уловить посыл автора, необходим иной взгляд – художественный – такой, которым воспринимают художественные полотна или музыку. Я же попробую использовать психоаналитический аппарат, так как произведение напоминает мне сновидение со всеми присущими ему процессами смещения, сгущения и т.д.

Загадка

Пролог к фильму — своеобразный ключ к необычному восприятию картины, он подготавливает зрителя. Мальчик (впоследствии мы узнаем, что это Игнат – сын героя) включает телевизор, и зритель наблюдает вместе с ним сеанс исцеления подростка от заикания. Робкий заикающийся подросток и женщина-врач, которая вводит его в легкое гипнотическое состояние суггестивным методом: «В глаза мне смотреть, вперед… почувствуй, что моя рука тянет тебя – назад… А сейчас я сниму это состояние – и ты сможешь говорить, только громко и четко, свободно и легко, не боясь своего голоса, своей речи». И первая четкая фраза мальчика, которая воспринимается как чудо: «Я могу говорить».

Что происходит со зрителем? Он загипнотизирован происходящим, став свидетелем исцеления, ему интересно, как это произошло? Какие тайные механизмы дают возможность и право обрести речь? Получив язык как дар, как бесценную возможность, автор начинает поведывать о самом сокровенном. Впервые он смог «заговорить» о том, о чем раньше не мог. И сразу же включаются две фигуры: женщина и подросток. Автор и зритель идентифицирует себя с подростком. Кто же эта всесильная женщина, которая владеет каким-то таинственным знанием, которое зрителю неизвестно? Загадка задана, вступление настраивает зрителя на дальнейшее внимательное всматривание в то, что будет происходить. (далее…)