Одинокий идеалист (из цикла «Несвоевременные письма»)

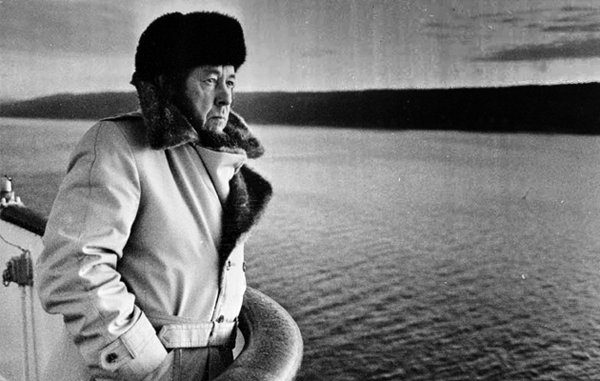

Рубрики: Культура и искусство, Люди, Мысли, Опыты, Прошлое Когда: 19 ноября, 2012 Автор: Алекс Тарн

Милостивый государь Сергей Васильевич,

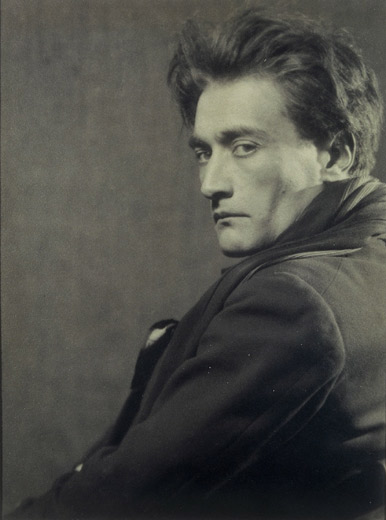

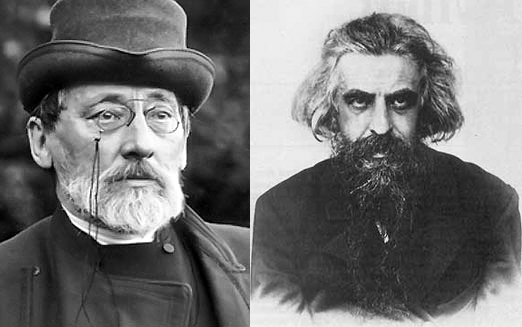

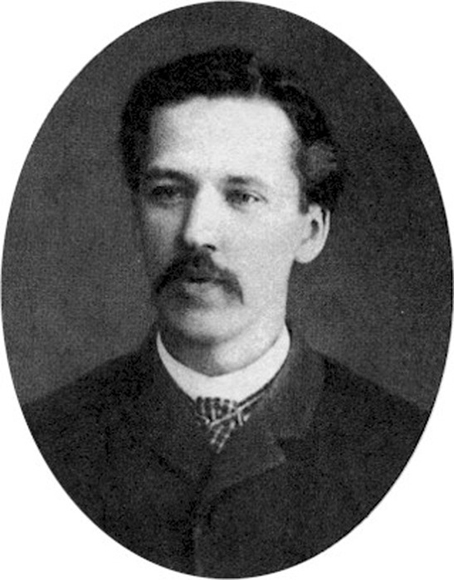

Признаться, я долго сомневался, прежде чем приступить к этому письму. Начать с того, что в стране, где я получил воспитание и образование, Ваша фигура живописалась таким обилием черного, что и глаз было не видать – ведь для них потребовалась бы как минимум капля белил, а светлые цвета к Вашим портретам не выдавались в принципе. Пожалуй, равным Вам по степени омерзения представлялся лишь Евно Азеф, руководитель Боевой организации эсеров, признанный из ряда вон выходящим провокатором даже в те времена, когда в провокаторстве (и не без оснований) подозревали примерно всех.

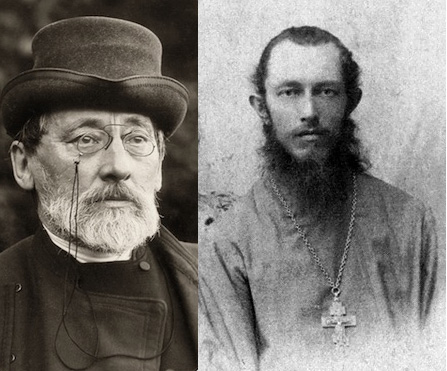

Что знал я о Вас? Жандармский полковник, сатрап и палач, отметившийся в истории созданием «зубатовщины» – системы соблазнения полуграмотных фабричных рабочих, с целью отвлечь их от истинно пролетарских, то есть революционных задач. Гнусный интриган, коварно подпустивший к народу смертоносного попа Гапона и ставший таким образом главным виновником «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 года. Нечистый на руку чиновник, отметившийся растратами казенных средств… Ненависть к Вам выглядела всеобщей; едва заслышав Ваше имя, принимались отплевываться и крайне-левые террористы, и самые махровые черносотенцы, и представители всего политического спектра, располагавшегося меж двумя этими полюсами.

Почти все это впоследствии оказалось ложью или клеветой, включая и жандармский чин: Вы ведь шли по сугубо штатскому маршруту, не так ли? Напротив, столичный Департамент полиции, в коем Вы совсем недолго – около 10 месяцев – заведовали Особым отделом, с Корпусом жандармов соперничал не на шутку. Так что в отставку Вас отправили надворным советником – это что-то типа армейского подполковника, не мелкая сошка, но и не великая шишка. Впрочем, не в чинах дело; чины, как я понял позже, Вас не интересовали вовсе. Ваш младший коллега Спиридович, дослужившийся, в отличие от Вас, аж до генерал-майорства, позже вспоминал: «Зубатов был бессеребренником в полном смысле этого слова, то был идеалист своего дела…» (далее…)