А надо? За кем идти? Да и пришло ли время? – вопрос…

«Эсхатологически-хомячковые» переводы

Клиенты дорогих «спа» и антикварных салонов вдруг по-простецки вырядились и дружно двинули «на баррикады», убедив себя и сотни таких же, как они, небедных, что-то прокричать, высказать (чуть не сказал «выс…ть»), срисовав с фейсбука креатив и чванливо отмахнув им перед носом очумевшего от «беспредела» толстяка, только что выползшего из правительственного «мерса». Толстяк, к слову, мне знаком…

Сеется в тлении, восстаёт в нетлении…

Апостол Павел

Твоим шотландцам было не понять,

чем койка отличается от трона.

В своём столетьи белая ворона,

для современников была ты б…ь.

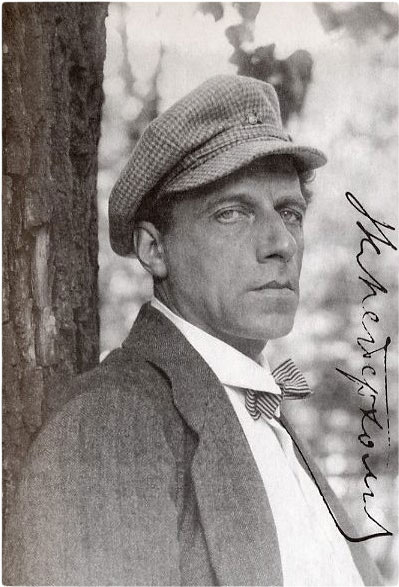

(Из «Сонетов» И. Бродского)

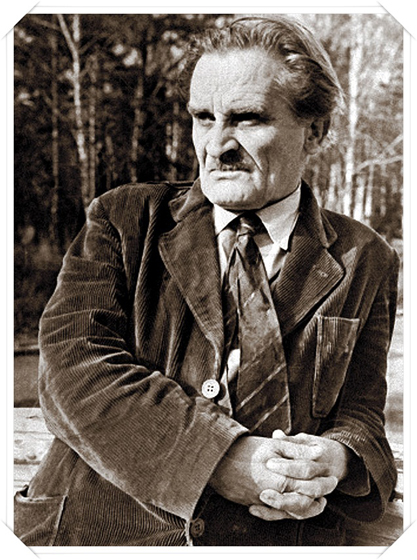

…И, по-пришвински молясь за церковной оградой, усердно шепчу кому-то близкому, внимающему мне откуда-то свысока, и даже не важно, какого он вида, этот кто-то, пусть даже кавказского, лишь бы услыхал:

– Господи, умили сердца!

И «кто-то» спрашивает:

– Ну, пришли хоть к какому-нибудь соглашению?

Другой отвечает:

– Никакого не может быть с ними соглашения и тем более примирения.

Но я всё равно, с надрывом уже, прошу:

– Умили сердца! Господи, помоги всё понять, всё вынести, и не забыть, и не простить!

И вновь Пришвин.

– Кто у нас Марат? – спрашивает Михаила Михайловича племянница Соня.

– Ты хочешь, как Шарлотта Корде?

– Да, я хочу, – отвечает восхищённая красными флагами Соня, – кто Марат: Ленин, Троцкий? Кто похож на жабу?

«…Господи, умили сердца! – непрестанно твержу я, отечески желая во славу Божию (с лукавой свербинкой не забывая пастернаковского Гамлета, тонущего во всемирном фарисействе) миновать чашу сию детям нашим, а для себя обратиться к неведомому, но верю, твёрдо верю – настоящему Богу: – Господи, помоги мне всё понять, всё вынести, и не забыть, и не простить!»

«Талант – это быт внутреннего свободного человека, это дом свободы» (из дневников Пришвина); талант – когда ты всё понимаешь, помнишь и сопоставляешь, но ни-че-го не знаешь, не ведаешь судьбы… – но, несмотря на искания, и даже кланяясь благочестивому пантеисту Спинозе, осёдлываешь себя любимого, выигрывая вечный бой с самим собой за счастье. И получается, что люди, здесь и сейчас живущие, талантливы всяк по-своему, поскольку они всё видят и слышат и даже пытаются что-то предпринять, каждый на небольшом ответственном участке бытия, значение которого не приуменьшить и не прибавить, потому что в исканиях истинно мы, в нашем собственном здании, в доме сознания-созерцания, ощущения. И как бы следующее ни звучало смехотворно, всё-таки моё «Я» и ничто другое принимает окончательное решение по поводу устойчивости или неустойчивости того, что называется просто жизнью, ведь даже при неопределённых обстоятельствах сущего, например, революционной ситуации, я – и только я – встаю на ту или иную сторону противодействия, а ежели не встану, или что-то мне помешает… – узнаёте себя? – тогда меня «поставят» – и вот тогда кто-то, пусть даже кавказского вида, с удручённой ласковостию скажет, что нами манипулируют. А это не так.

Ловите русских!

Будьте осторожны, когда садитесь на русский пароход, осмотрите каюты, не каплет ли в них, не случалось ли чего с этим пароходом, например, не отвалилось ли дно.

(Из Пришвина)

Знаете, я долгое время торговал антиквариатом. В данной связи спекулятивный оборот сокровенным стал вроде как обыденным делом. Так дошло до торговли жизнью… в гипотетическом контексте, очевидно, но со вполне реальным смысловым наполнением, хм – жизнь, независимо от моих пристрастий, превратилась в ничто, «нечто», в старую мебель, которую можно продать задёшево. …Чёрт, эти мои неугомонные клиенты! – все они чего-то хотят, чего-то требуют: все – от журналиста, купившего ту редкую картину, до бичовки, допивающей утреннюю поллитровку, завёрнутую в замусоленный газетный лист – из открытой тары пить запрещено законом; кстати, вшивая бичовка, приволокшая откуда-то упомянутый раритет, удачно приобретённый писакой, завтракает, пристроившись на ящичке-тырле недалеко от здания Госдумы, – никто не запрещал! – …а с газетной страницы, в поисках вечных смыслов, напряжённо вглядывается в сумрак начавшегося дня фото Юлии Латыниной. (далее…)