16 мая, 2020

АВТОР: Владимир Косулин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

О ЧИСТЫХ НЕГАХ И ДРУГЕ, КОТОРЫЙ БРАТ

Не мысля гордый свет забавить,

Вниманье дружбы возлюбя,

Хотел бы я тебе представить

Залог достойнее тебя,

Достойнее души прекрасной,

Святой исполненной мечты,

Поэзии живой и ясной,

Высоких дум и простоты;

Но так и быть – рукой пристрастной

Прими собранье пестрых глав,

Полусмешных, полупечальных,

Простонародных, идеальных,

Небрежный плод моих забав,

Бессонниц, легких вдохновений,

Незрелых и увядших лет,

Ума холодных наблюдений

И сердца горестных замет.

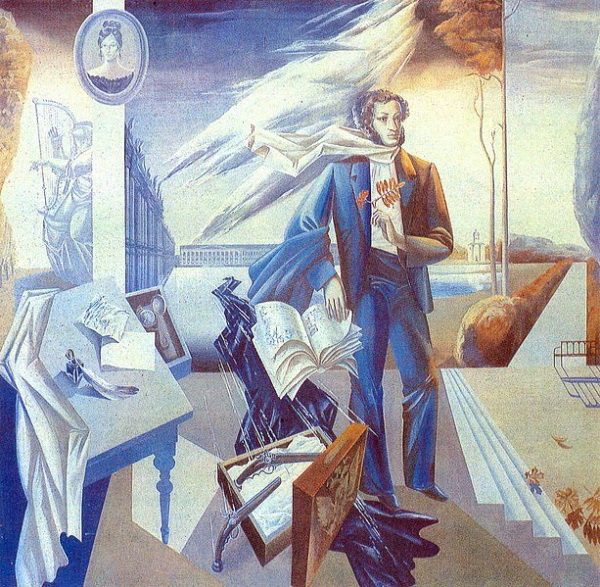

Этим посвящением, адресованным П. А. Плетневу, Пушкин предварил 4 и 5 главы «Евгения Онегина», изданные в 1828 году. В первом полном издании романа, осуществлённом в 1833 году, посвящение отсутствовало. Публикуя роман в 1837 году, Пушкин текст посвящения вернул, но адресата не указал. Потому нет никаких оснований принимать на веру то, что «предпосланное роману стихотворное посвящение обращено к близкому приятелю Пушкина, поэту и критику П. А. Плетневу». И возникает вопрос, что же это за друг, который не Плетнев, но которому Александр Сергеевич, игнорируя свет, желает потрафить своим романом? Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную | Оставить комментарий »

15 мая, 2020

АВТОР: Сергей Шоня

«Мир, ты проиграл». Свидание было назначено на вечность, там, куда не потыкалось заблудшее стадо. Свидание, или дуэль? Твой выстрел ознаменовал конец времени колокольчиков, они стали беззащитными цветами, и – звон одинокого колокола, никого около… Ты смеялась и плакала в моих воспоминаниях, ранив то, что было твоим; вы пошли с ним туда, где не было никого, ты попала в цель. Это мог быть наш мир… Воссоздашь его с кем-то еще, ты умеешь, ты всё умеешь. Я же – только и могу подумать: «Мир, ты проиграл». Читать дальше »

Рубрики Литература, На главную, Опыты, Путешествия, Трансцендентное, Фото, рисунки и прочее | Оставить комментарий »

14 мая, 2020

АВТОР: Олег Демидов

Безденежных В. Наблюдения. Тверь-Москва: Издательство «СТиХИ», Альфа-Пресс, 2020. — Серия «Срез». Книга двадцать первая. Книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт».

Фольклор, жаргон и почва

Владимир Безденежных выработал свою поэтику давно. Серьёзные тексты, если судить по первой книге под названием «Верхняя часть» (которая представляет собой избранное за 20 лет: 1993—2013), появились в самом начале 1990-х. Дебютные публикации чуть позже, но вряд ли это меняет дело.

Эпоха определяла язык массовой и отчасти элитарной культуры: Балабанов с «Братом», Сектор газа, встающий на ноги русский рэп, записанный по подъездам, — всё это выглядело не то чтобы новым и оригинальным, но честным и живым на фоне бесконечного “милого бухгалтера” и “солнышка в руках”.

Эта грубая и, может, даже гугнивая прослойка заставляет вспомнить строчки, как ни странно, Владимира Маяковского:

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,

из любвей и соловьёв какое-то варево,

улица корчится безъязыкая —

ей нечем кричать и разговаривать. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены, Проекты, Разные тексты | Оставить комментарий »

13 мая, 2020

АВТОР: Владимир Ерёмин

Материнства не взять у Земли,

Не отнять, как не вычерпать моря.

Кто поверил, что Землю сожгли?

Нет – она почернела от горя.

В.Высоцкий

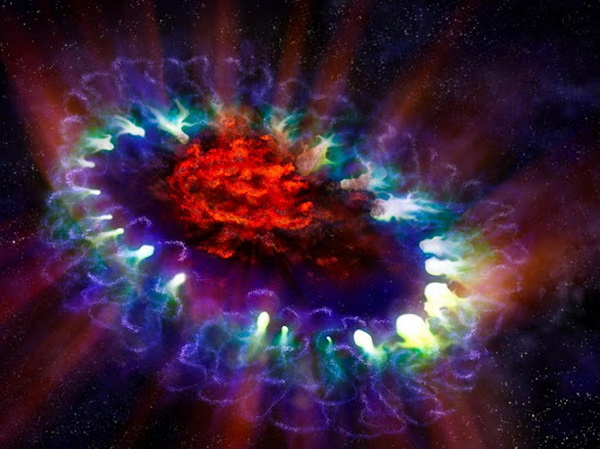

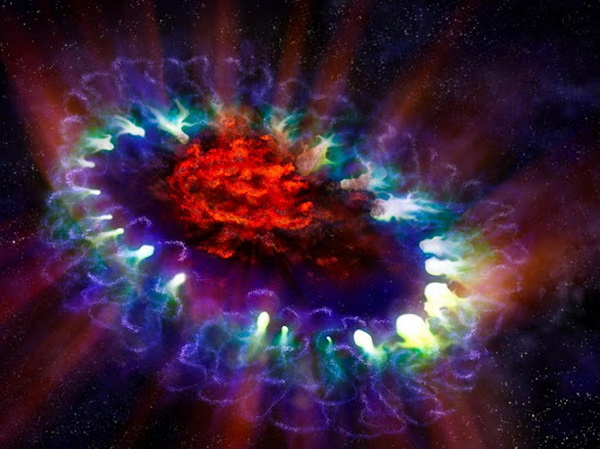

Поняв, почему человечество погибнет, мы поймём,

почему оно появилось.

С.Расторгуев

Интуитивные представления мудрецов древности о Земле как о живой сущности в начале 21-го века начали развивать геофизики, не зашоренные догмами атеизма и материализма (1,2). Излагая основы системно-структурной философии как «синтеза всех видов знания: научного, религиозного, эзотерического, мистического, магического», А.Бугаёв основательно рассмотрел, в частности, эволюцию экосистемы планета – человечество (3). Этот автор – геолог по образованию и философ по призванию – отметил ведущую и направляющую роль планеты в эволюционном развитии гуманоидов (людей). Он полагает, что современный экологический кризис – следствие эволюции планеты, которая забирает большую часть социальной энергии людей для своего перехода в состояние звезды, формируя при этом свой демонический мир. При этом неуклонно ухудшается морально-нравственное состояние общества и его разделение по этому показателю. А.Бугаёв предложил концепцию плането- и звёздообразования, согласно которой планеты возникают в восходящих узлах икосаэдро-додекаэдрической энергетической решётки Вселенной, растут (забирая энергию из вакуума) и переходят в состояние звезды типа Юпитера, затем Солнца и т.д. до красных и белых гигантов, затем взрываются как сверхновые. На взгляд этого исследователя, во Вселенной существуют только две универсальные первичные матрицы – «планета – звезда и гуманоид. Всё остальное – их производные и конфигурации их взаимосвязи» (3). Читать дальше »

Рубрики Будущее, Люди, Мысли, На главную, Трансцендентное, Философия | 2 комментария »

11 мая, 2020

АВТОР: Владимир Косулин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

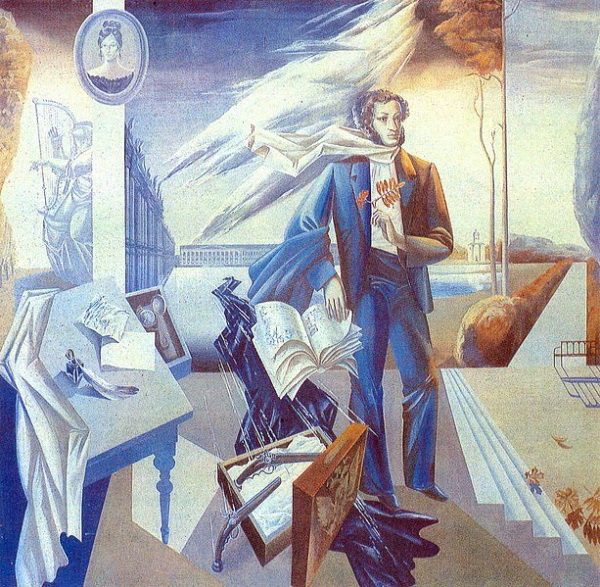

НЕПРОСТАЯ ЗАПИСКА

Пушкин, милостью Николая I возвращённый из михайловской ссылки, в сентябре 1826 г. получил от генерал-адъютанта А. X. Бенкендорфа следующее письмо: «Его величество совершенно остается уверенным, что вы употребите отличные способности ваши на передание потомству славы нашего отечества, придав вместе бессмертию имя ваше. В сей уверенности его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения. И предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания». Как ответ на задание царя появилась пушкинская записка «О народном воспитании». Нетрудно понять, на словах предоставляя поэту совершенную и полную свободу, от него требовали проанализировать систему воспитания, которая привела к пагубным последствиям и его, и его друзей-декабристов. В конце записки Пушкин пишет: «Одно желание усердием и искренностию оправдать высочайшие милости, мною не заслуженные, понудило меня исполнить вверенное мне препоручение». Документ, составленный поэтом многослоен, что даёт основания говорить и о разных аспектах пушкинской искренности, и о том, как искренность его была воспринята царём. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную | Оставить комментарий »

10 мая, 2020

АВТОР: Александр Чанцев

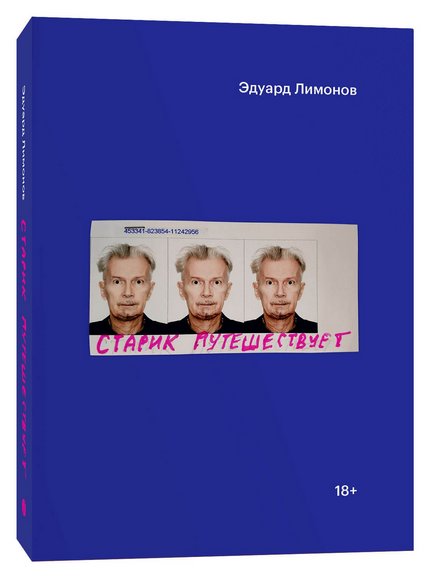

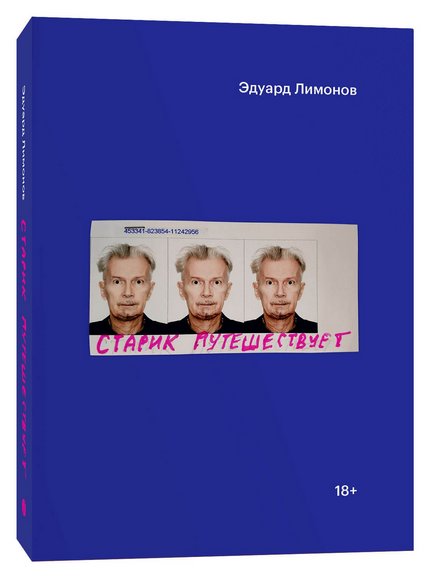

Эдуард Лимонов. Старик путешествует. М.: Индивидуум паблишинг, 2020. 264 с.

Давно, конечно, скачав эту книгу, только вчера взял ее читать. Когда привык последние лет десять читать по несколько новых книг Лимонова в год, подпитываться от них (или, наоборот, раздражаться и даже разочаровываться), читать последнюю страшно. Как страшны все последние вещи.

Тем более что вокруг книги хайп (Лимонову, в принципе, понравилось бы? Раньше — да, в этой и предыдущих книгах — уже, возможно, нет). В одном издании даже договорились до того, что это лучшая книга Лимонова и вообще шедевр наступившего века. Нет, конечно. Это то, что Лимонов писал многие годы, далеко послав обычную прозу: смесь мыслей, воспоминаний, дневника. Но это просто у читателя из издания случилось открытие чудное. Как это же самое издание годы не вспоминало о Лимонове (есть же, как Книга судеб, поиск по сайту, в конце концов), не то что рецензировать его книге. А тут на тебе, и анонс «Старика», и препринт. Наше вечное — не читать и гнобить, а помрет — так все улицы памятными досками увешаем и памятниками заставим. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную, Перемены, Проекты, Разные тексты, События | Оставить комментарий »

10 мая, 2020

АВТОР: admin

Лиза Кернз: Дело в том, как я вижу недвойственность. Мы привыкли думать, что недвойственность это такое неподвижное Сознание. Но на самом деле Сознание переживается через ощущения тела. Сознание – это все, что есть, это происходящие ощущения, и нет никакой отдельной от этого вещи. Всё, чего ты касаешься, всё, что ты видишь – это всё одно целое движение, это одно энергетическое выражение. Поэтому ты должен вернуться к актуальным переживаниям. Мы достигаем этой стадии и состояния, которое очень уместно и очень красиво – этого неподвижного Сознания, но если ты вернешься к тому, что происходит и что чувствуется, и что выражается – вот где на самом деле есть неразделенность. Этого нет в Сознании, которое осознает что-то, ведь как только осознается что-то, возникает разделенность. Причина, по которой нам нравится этот «недвойственный» путь в том, что, когда мы возвращаемся к происходящему, наше тело чувствует дискомфорт. И я вижу, что это заставляет тебя чувствовать некомфортно. И ты должен пойти в этот дискомфорт. Читать дальше »

Рубрики Адвайта, Указатели Истины, Философия | Оставить комментарий »

8 мая, 2020

АВТОР: Анатолий Николин

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

«…Мой последний роман»

Зимой 2002 г. живущий в Мюнхене русский писатель Б.Хазанов, редко упоминаемый и еще реже цитируемый критиками, в письме другу, писателю М. Харитонову сообщает:

«Я… стал заниматься более объемистой работой — может быть, романом»6.

В письме от 26 января 2002 г. он несколько расширительно отзывается о будущем произведении:

«Я взялся что-то царапать, само собой, все через пень-колоду, и опять, как в разные прежние времена, мне начинает казаться, что избранное время действия было самым важным временем не только в моей собственной жизни, но и в жизни страны».

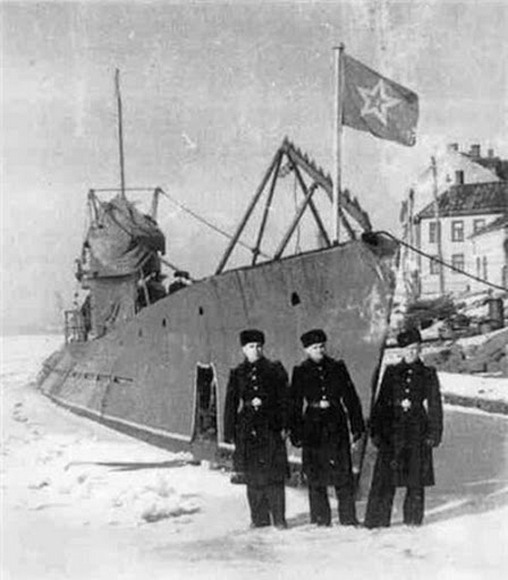

В письме от 7 июля он уведомляет, что роману нашлось наконец-то название: «К северу от будущего», — цитата из Пауля Целана. А несколько ранее, в апрельском письме, извещает, что роман имеет отношение к потоплению советской подводной лодкой немецкого транспортного судна «Вильгельм Густлофф».

Очевидно, немецкое объяснение событий показалось автору недостаточным. Или слишком немецким. А вместе с ним и трактовка последствий Войны и Победы — «…избранное время действия было самым важным… в жизни страны».

Итак, замысел начатого романа относится к 2002 году — году выхода в свет романа Г. Грасса «Траектория краба». Окончание своей работы Б. Хазанов датирует 2003 годом, хотя в декабрьском 2002г. письме М. Харитонову он признается:

«Я закончил свой роман. В Париже мне казалось, что я поставил последнюю точку, но потом пришлось все заново прочесывать…»

«Может быть, это вообще мой последний роман. У меня всякий раз, когда я сочинял что-то длинное, было убеждение, что я подвожу итог; всякий роман есть итог»… Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены, Проекты, Прошлое, Разные тексты, События | Оставить комментарий »

7 мая, 2020

АВТОР: Владимир Косулин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

О ДВУХ ГРАФИНЯХ И ИХ ПАЖЕ

На протяжении вот уже двух веков среди пушкинистов, главная задача которых – охрана пушкинского наследия, встречаются такие, кто вместо того, чтобы определять истоки высокой образности пушкинской поэзии, пытаться понять принципы её аллегоричности, превращают поэта в бытописателя, без устали выясняя, кто из реальных людей, его окружавших, скрыт за тем или иным персонажем. Ущербность подобных изысканий обнаруживается даже при самом незначительном углублении в содержание исследуемого произведения. Попытаюсь показать это на примере стихотворения, работу над которым поэт закончил 7 октября 1830 года в Болдино. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную | Оставить комментарий »

6 мая, 2020

АВТОР: Анатолий Николин

История о двух концах

Люди, не жившие в тоталитарной системе, к любому общественному событию относятся по-разному. Любая житейская мелочь, не говоря о вещах серьезных, имеет своих хулителей и адептов.

Можно спорить, насколько эффективен современный вариант демократии. Но то, что многообразие представлений не исключает мнения, разделяемого большинством — факт несомненный.

Интерес общественности ФРГ к теме Второй мировой войны, несмотря на ее более чем семидесятилетнюю историю, не иссякает до сих пор. Но это интерес выборочный и неполный. Как отмечала в своей статье «Пожива для моего МГ: Современная немецкая литература о войне с Советским Союзом» Е. Степанова, «В официальной политике памяти ФРГ…, СМИ и большей части научного сообщества национал-социалистический геноцид еврейского народа занимает с конца 1970-х годов более значимое место, чем Вторая мировая война и в частности война на уничтожение Советского Союза»1.

Холокост единодушно оценивается современными немцами как преступление против человечности, которому нет и не может быть прощения. А вот в отношении Русского похода, как следует из статьи Е. Степановой, подобное единодушие отнюдь не наблюдается. Имеет место, конечно, общее мнение, что гитлеровская Германия совершила акт агрессии против Советского Союза. Но на этом тривиальном признании покаяние и исчерпывается.

«Советские граждане, ставшие жертвами этой войны (по последним подсчетам, речь идет о 27 миллионах убитых, среди них 13 миллионов мирных жителей), не являются частью немецкой «культуры памяти» и политической культуры»2. Читать дальше »

Рубрики История, Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены, Прошлое, Разные тексты | Оставить комментарий »

3 мая, 2020

АВТОР: Владимир Косулин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

СВОБОДНЫЙ УЗНИК

У пушкинского Разума обличий еще больше, чем у пушкинской Музы. Но больше всего он любит играть роли отцов и стариков33. Он Старик-Отец в «Русалке», «Станционном смотрителе», в «Сценах из рыцарских времён», Старик-Отец Альбера, (здесь двойственность Разума абсолютно точно передает оксюморон «скупой рыцарь», двойственность наблюдается и в том, что его спуск в подвал есть подъем на холм, с высоты которого он может взирать на всё, что ему подвластно); он – Отец героини «Мятели», в сновидении дочери затаскивающий её, опять же, в подвал, Отец-разбойник из сна Гринёва – больной, но могущий изрубить на куски любого стоящего на пути; он – Старик священник из «Пира во время чумы», Старик, ловящий золотую рыбку вдохновения в «Сказке о рыбаке и рыбке». Дети Рыбака – а это, скорее всего, мысли – иногда приносят в сетях своему Отцу мертвечину, которая долго не дает Разуму покоя. Об этой скверной особенности Разума – о неумении избавляться от навязчивых мыслей – читаем в «Утопленнике». Двойственность Разума видим и в Старике-Черноморе: он летающий карлик, повелевающий мыслями-арапами, и добрый дядька, выводящий из ясных вод мысли-богатыри. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную | Оставить комментарий »

2 мая, 2020

АВТОР: Александр Чанцев

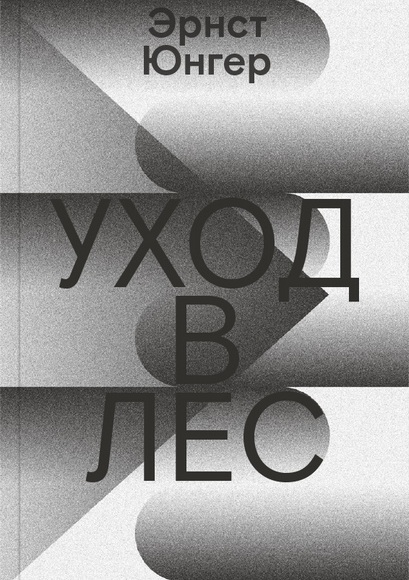

Эрнст Юнгер. Уход в Лес / Пер. с нем. А. Климентова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2020. 144 с.

Осмелиться по сути быть самим собой, осмелиться реализовать индивида

— не того или другого, но именно этого, одинокого перед Богом,

одинокого в огромности своего усилия и своей ответственности…

С.Кьеркегор. Бытие к смерти.

Новый том в русскоязычной юнгериане — уже весьма и весьма обширной, если сравнить, например, с переводами на английский — пришелся как нельзя кстати. И блестящий стоицизм Юнгера, и независимость его суждений, и уникальные пророчества — добавить к этому его упоительный стиль, так лучшего чтения в наши пандемические времена виртуальных чумных костров и не придумать.

И вышедшее в 1951 году эссе не должно смущать своим невеликим объемом. Программное для Юнгера, оно задает целый букет смыслов. Главное, пожалуй, то, что в ту тяжелую эпоху послевоенного раздела мира и новой, холодной войны (письмо и личная позиция Юнгера, кстати, была столь независимой, что он единственный, пожалуй, умудрился подвергнуться цензурному преследованию как от фашистов, так и от антифашистов), — которую «никто не волен её избежать, но всё же и в ней можно обрести свободу. Будем считать её испытанием» — Юнгер предлагает индивиду способ выстоять. К своим более чем известным концептам Рабочего и Неизвестного Солдата Юнгер прибавляет третью, необходимую для противостояния молоху современности фигуру: Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены, Проекты, Прошлое, Разные тексты, Трансцендентное, Философия | 2 комментария »

1 мая, 2020

АВТОР: Владимир Ерёмин

К 90-летию рождения В. П. Бранского

«Изучение космогонических теорий представляет из себя

первую ступень к познаванию человека»

В. Шмаков [1]

В жутких муках социальных катастроф и личных трагедий 20-го века рождалось в России миропонимание новой эпохи. Выдающиеся представители истинной элиты народа – аристократы духа – положили свои таланты на алтарь этого понимания; среди них были выходцы из разных социальных слоёв, гуманитарии и технари; верующие и атеисты; признанные властью и официальной наукой и преданные забвению, изгнанные во внешнюю и внутреннюю эмиграцию, репрессированные; авторитеты науки и искусства, известные во всём мире и гении, о которых почти нет документально подтверждённых сведений. Достойное место в славной плеяде этих первопроходцев занимает Владимир Павлович Бранский. Судьба была к нему благосклонна – он сумел, по-видимому, реализовать полностью свой творческий потенциал: создать научную школу в философии, заслуженно стать одним из основателей и руководителей Санкт-Петербургской научной школы социальной синергетики, основоположником синергетической философии истории. Читать дальше »

Рубрики Люди, Мысли, На главную, Философия | Оставить комментарий »

29 апреля, 2020

АВТОР: Владимир Косулин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ.

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

Существуют два плана, в которых развивается сюжет «Зимнего утра». План первый. Возлюбленная поэта с вечера долго не могла уснуть из-за плохой погоды, к утру ей удалось это сделать. Но, несмотря на её ночные мучения, с восходом солнца поэт, не испытывая никакой жалости, пытается разбудить любимую. Мы узнаем также, что спящая может стать звездой, но для этого ей обязательно нужно проснуться. Все идет в ход для того, чтобы разбудить подругу: поэт рассказывает ей – спящей – и о замечательном пейзаже за окном, и о янтарном солнечном свете, заливающем комнату, и о треске затопленной печи, но главное – он соблазняет её поездкой в санках, запряженных бурой кобылой. Эта поездка к пустым полям и голым лесам, грозящим навеять еще большую грусть на возлюбленную, должна стать кардинальным средством для излечения красавицы от печали. Несмотря на то, что и интерьер комнаты, и происходящее за окном вполне реально, есть у произведения и иная реальность. Поэту не пишется, он в творческом кризисе: несмотря на все моления, разбудить Музу он не в силах. Но сон вреден Красавице, только бодрствование позволит ей стать звездою севера (вероятно, «звездою русской поэзии»)26. Поэт надеется и на то, что ее пробудит захватывающая дух санная поездка на милый для поэта – не реальный, а, конечно же, поэтический – берег, где Красавица, судя по черновикам стихотворения, прежде бывала: «И навещать места пустые, / Где мы гуляли»27. Надеется Поэт и на то, что бурая невзрачная кобылка, всё более и более ускоряя бег, превратиться, в конце концов, в нетерпеливого Пегаса28. Это превращение, наверняка, кто-то отнесёт к ошибкам простака Пушкина. Но находя у поэта подобные «ошибки», мы должны быть особенно внимательны и аккуратны, ибо ошибок у Александра Сергеевича, скорее всего, вообще нет. За ошибки мы принимаем зазоры между явным и тайным сюжетом, и именно эти зазоры дают представление о двойственности пушкинских произведений. Создаются зазоры при помощи противоречивой информации, которая, как и неполная информация, заставляет работать наше воображение. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную | Оставить комментарий »

27 апреля, 2020

АВТОР: Михаил Глушецкий

Однажды фиолетовый кот пришел в мебельный магазин и подумал: «Как тут много всего, останусь здесь жить». И поселился на одном из диванов. А вечером его разбудил пес, работавший там охранником, и сказал:

— Мы закрываемся, уходи.

— Не уйду, — отвечал кот.

— А иначе — уйду я, — пригрозил ему охранник, но это не испугало кота. Кот остался, а пес надел на голову цветочный горшок (чтобы скрыть таким способом, как сильно он покраснел) и ушел назад в будку. Читать дальше »

Рубрики Литература, На главную, Опыты, Разные тексты, Фото, рисунки и прочее | Оставить комментарий »