Третий лишний

24 декабря, 2019

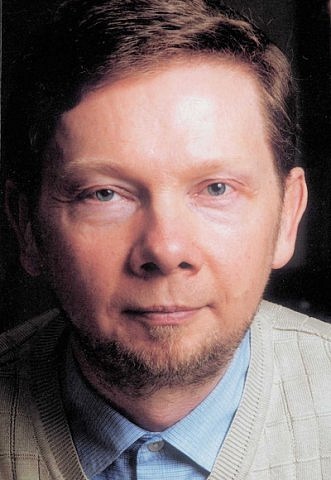

АВТОР: Роман Богословский

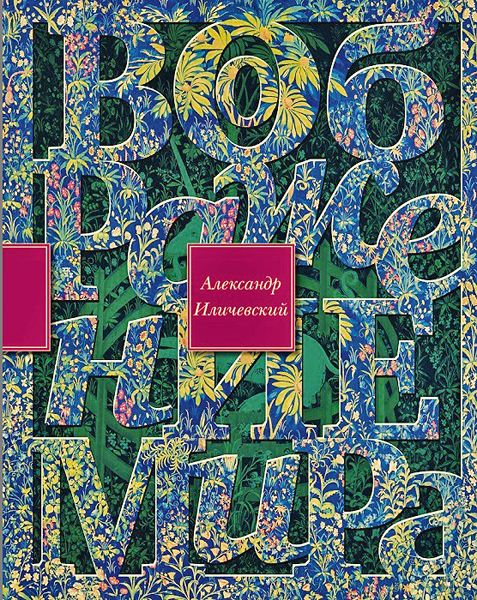

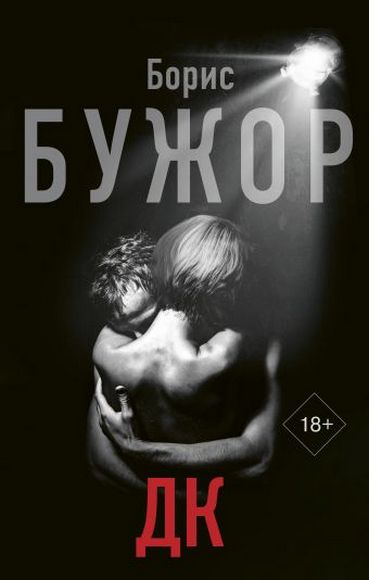

Рецензия на роман Бориса Бужора «ДК». Опубликовано: АСТ. Серия: Городская проза. ISBN: 978-5-17-118380-6

Сам по себе вопрос «Легко ли создать в провинции независимый театр и что для этого нужно?» сразу после того, как его задают, расползается, словно лоскут, на бесконечные тряпочки других вопросов. Подчас эти иные вопросы, как кажется на первый взгляд, не имеют с основным ничего общего. Однако можно написать целый катехизис из вопросов и ответов, но понятно и без того — создать что-то только из одного своего желания, из страстной амбиции, тяжело. В провинции — тем более: слишком много завистников и все они слишком близко расположены.

Писатель Борис Бужор, прежде всего, начинающий драматург и режиссер нескольких спектаклей, которые ставил на протяжении последних двух-трех лет в созданном им театре «Компромисс». Именно о его становлении (Борис не стал менять названия, в книге так и есть — театр «Компромисс») и печальном закате написан роман «ДК».

Если посмотреть на роман через сильное увеличение, что же мы увидим? В небольшом городе в центре России есть два театра — областной и муниципальный. Зрители между ними давно поделены, у каждого своя поляна. Есть еще и набирающий обороты театр кукол. Который быстро и уверенно уходит от условного материнства и детства к серьезным постановкам. Главный герой романа Платон работал завлитом в муниципальном театре, но по каким-то тёмным причинам был оттуда изгнан. В кукольном и областном все места заняты на много лет вперед. Что же делать? Уйти из культурной жизни и построить очередной супермаркет? Нет. Никогда. Нужно всем им показать, чего я стою, всем им утереть нос. Читать дальше »