Места Силы. Энциклопедия русского духа

27 октября, 2019

АВТОР: admin

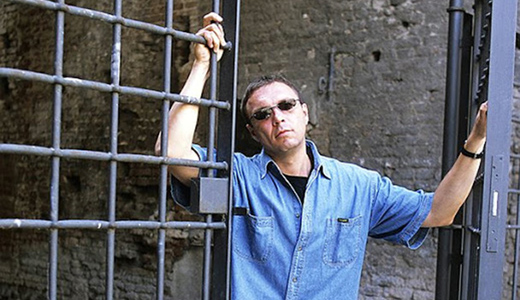

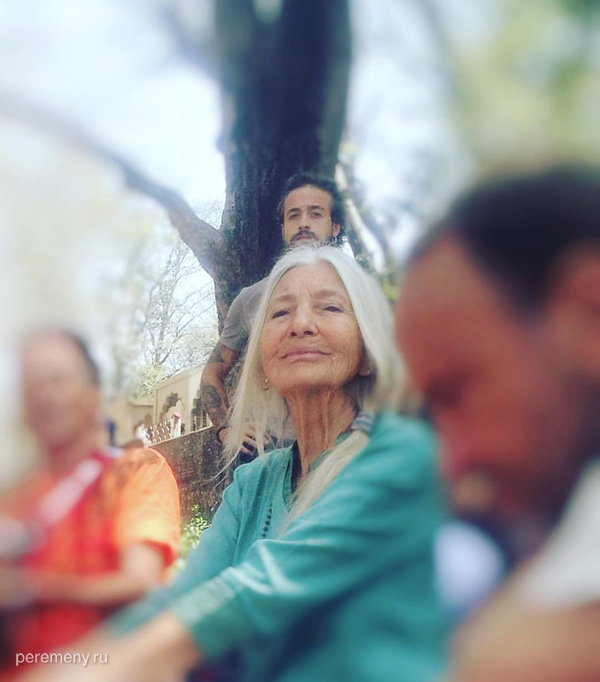

27 октября 1952 года в г. Богородицк Тульской области родился Олег Давыдов — писатель, эссеист, один из главных авторов и редакторов интернет-журнала «Перемены». 23 апреля 2017 года Олег покинул пределы физического существования. Последней его работой стал проект «Места Силы», в который он был погружен с 2004 по 2013 год. Суть проекта, по словам Олега, заключалась в том, чтобы очертить «мистическую географию России». С этой целью он странствовал по просторам Русской Равнины, искал, находил, исследовал, общался с местными, фотографировал, анализировал и описывал то, что называл «Местами Силы» (играя с термином Карлоса Кастанеды, но трактуя его несколько иначе). Тщательно изучая историю и географию каждого из 111 посещенных им мест, погружаясь в жития святых, связанных с этим местом, сопоставляя эти жития с древними индо-европейскими мифами и другими источниками… Докапываясь до вещей, которые раньше были непонятны и недоступны ни ученым, ни эзотерикам, ни русофилам, ни людям религии.

Олег как-то сказал: «Места силы – это такие места, в которых сны наяву легче заметить. Там завеса обыденной реальности как бы истончается, и появляется возможность видеть то, чего обычно не видишь» (цитата из интервью, посвященного проекту «Места Силы»). Фиксируя свои открытия и находки, Олег в итоге создал настоящую энциклопедию подлинных корней русской нации. Обнажил скрытые механизмы, лежащие в основе нашего менталитета (будучи и сам на сто процентов его носителем, что, несомненно, сильно повлияло на общий дух получившейся книги). Прояснил архетипы, создающие то, что можно назвать судьбой нации. И проиллюстрировал всё это конкретными (зачастую очень неожиданными) историческими и мифологическими примерами, позволяющими проследить зарождение, становление и развитие Руси, и, в частности, современной России. Читать дальше »