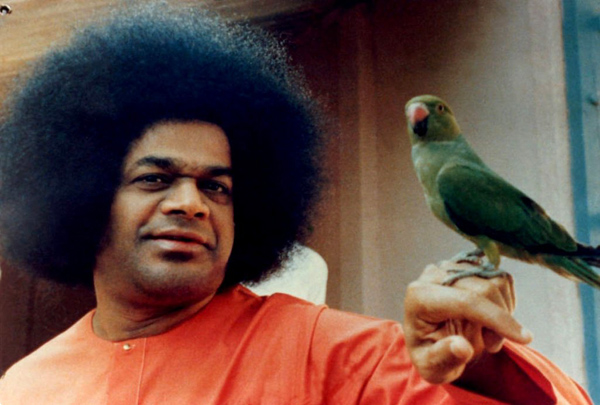

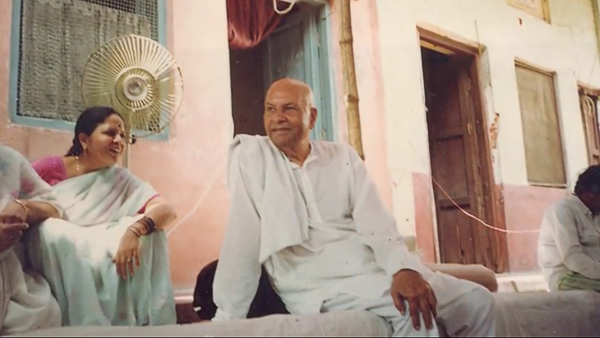

Указатели Истины: Пападжи. 3

3 августа, 2019

АВТОР: admin

Тем, кому интересна биография Пападжи, рекомендуем прочитать книгу . А здесь в качестве вступления – небольшой фрагмент из интервью, которое Мастер дал одному из своих учеников (который впоследствии сам стал учить) по имени Мадукар. Тот спросил: «У вас был гуру — Рамана Махарши. Какова была его роль и в чем Ваша роль как гуру?» И вот что ответил на это Папа: «Рамана Махарши из сострадания к нам сделал себя доступным для всех. К нему мог прийти любой человек, испытывающий сомнения в своей свободе, в своей истинной природе. Махарши решал все эти проблемы, просто оставаясь спокойным. В его безмолвном присутствии все проблемы прояснялись. Рамана Махарши — мой учитель; мне посчастливилось общаться с ним во время его земной жизни. Я его скромный слуга и стараюсь служить ему, помогая тем, кто приходит ко мне. Начатая им работа должна продолжаться. Где-то как-то кто-то всегда будет осуществлять эту работу. Зажженная им свеча продолжает освещать путь — она никогда не погаснет и не заведет в тупик. Кто тот «некто», благодаря которому не иссякает поток духовного учения? Этот «некто» никому не известен. Это не ум, не тело, не эго. Это нечто совершенно иное, неведомое. Что это? Это вы. Вы есть ТО. Не становитесь ничем иным. Вы являетесь тем светом, той мудростью. Не отождествляйтесь с иллюзиями. Не отрицайте свою истинную природу. Между Тем и вами нет никаких отличий. ТО говорит и учит в безмолвии. Этим безмолвием оно убеждает людей в том, что они — сама Истина. Эту Истину называют Бытием-знанием-блаженством, и это вы». Далее — цитаты из сатсангов Пападжи, а в конце — немного видео и некоторые полезные ссылки, связанные с Пападжи. Читать дальше »

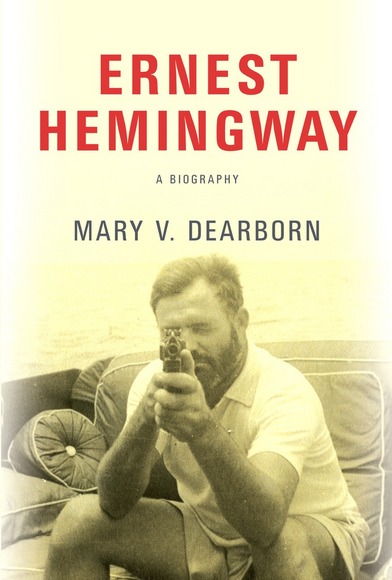

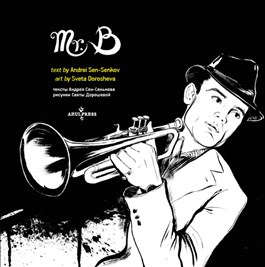

Andrei Sen-Senkov (текст), Sveta Dorosheva (рисунки), Ainsley Morse (перевод). Mr. B. Маастрихт: Azul Press, 2019. 72 с.

Andrei Sen-Senkov (текст), Sveta Dorosheva (рисунки), Ainsley Morse (перевод). Mr. B. Маастрихт: Azul Press, 2019. 72 с.