25 декабря, 2018

АВТОР: Николай Ивеншев

О книге Юрия Нечипоренко «Плыви, силач!»

Ещё не вечер. Мы сидим с писателем Юрием Нечипоренко в золотом и хрустальном дворце, какой бывает лишь в волшебных сказках. Дворец называется кафе «Пушкин».

Почти двадцать лет назад, на строительстве кафе, Юрий Нечипоренко руководил здесь бригадой художников-оформителей. Они и создали это блистательное чудо. Из-за дружеской прихоти мы заказали чайник чаю и один пирожок.

Чай выпили, пирожок преломили, как это делали в прошлые века все ребята-школята. Мы обменялись подарками. Я ему — повесть для подростков «На спине у ветра». Он мне — повесть для них же (и не только) «Плыви, силач».

Сфотографировались. Это теперь, как ритуальное царапанье ладони лезвием ножа.

Итак, проза о русском богатыре «Плыви, силач!»

Юрий Нечипоренко написал сенсационную повесть. Сейчас поясню, почему она неординарная.

В ней «наше всё», солнце русской поэзии выглядит не как записной бретер и развратник с разными уклонами. Он даже не негр, которому поставили памятник в Эфиопии. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную, Перемены, Проекты, Разные тексты | Оставить комментарий »

24 декабря, 2018

АВТОР: Андрей Пустогаров

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

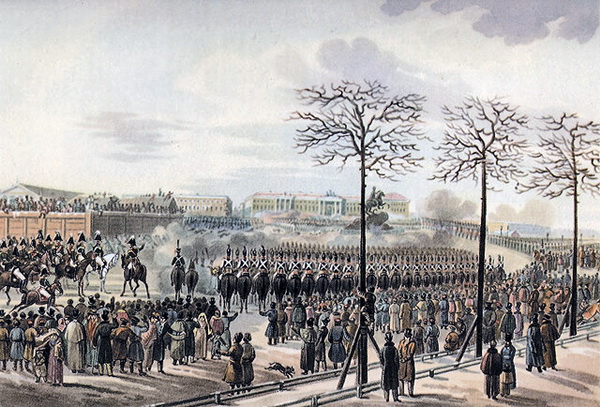

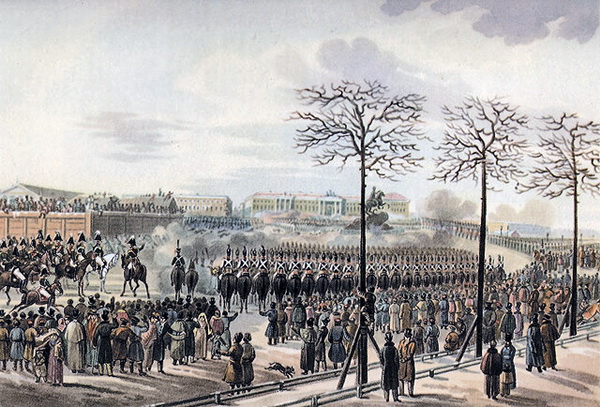

8. Гвардейский капкан

Мы переходим к последнему году жизни и истории дуэли Пушкина. История эта хорошо известна и изложена в школьных учебниках. Кто же ее автор? Ответ может показаться неожиданным – император Николай I.

Из письма Николая I младшему брату, великому князю Михаилу Павловичу от 3 февраля 1837 г.:

«Дотоль Пушкин себя вел, как каждый бы на его месте сделал; и хотя никто не мог обвинять жену Пушкина, столь же мало оправдывали поведение Дантеса, и в особенности гнусного его отца Геккерена. Но последний повод к дуэли, которого никто не постигает и заключавшийся в самом дерзком письме Пушкина к Геккерену, сделал Дантеса правым в сем деле. Вот случай сказать: гони природу в дверь, она влетит в окно…

Пушкин погиб и, слава богу, умер христианином. Это происшествие возбудило тьму толков, наибольшей частью самых глупых, из коих одно порицание поведения Геккерена справедливо и заслуженно; он точно вел себя, как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу в отсутствие Пушкина, уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью, и все это тогда открылось, когда после первого вызова на дуэль Дантеса Пушкиным, Дантес вдруг посватался на сестре Пушкиной; тогда жена открыла мужу всю гнусность поведения обоих, быв во всем совершенно невинна» (Щеголев П. Е. «Дуэль и смерть Пушкина», Сб. Пушкин и его современники, вып. XXV-XXVII. П., 1916, с.67). Читать дальше »

Рубрики История, Люди, Прошлое, Серии, События | Оставить комментарий »

21 декабря, 2018

АВТОР: Дмитрий Степанов

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

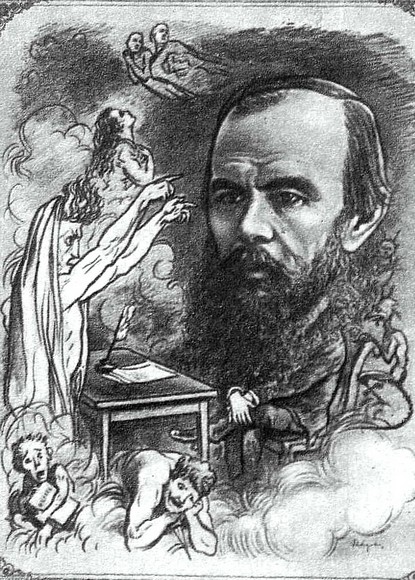

Мифопоэтика Достоевского

Наиболее полно мифопоэтика «страшного мира» выразилась, впрочем, не у «ясных» французов, а у «мрачного» Ф. М. Достоевского.

Мифопоэтические мотивы пронизывают все творчество Достоевского; их осмыслению посвящены работы самых разных авторов: от Н. А. Бердяева, характеризовавшего мир Достоевского как «мир огненных человеческих отношений» до В. Н. Топорова, описавшего мифопоэтику «петербургского текста», где Петербург Достоевского был представлен как преисподняя («Петербург — бездна, «иное» царство, смерть», но «творчество … всегда происходило над бездной, во всяком случае то, что связано с высшими взлетами художественного, научного, философского и религиозного гения»).

Такое проникновение мифопоэтических мотивов в творчество Ф. М. Достоевского было обусловлено его ранним детским переживанием, создавшим предпосылки для развития всей его психопоэтики:

«Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может…»

Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Мысли, Опыты, Перемены, Проекты, Прошлое, Разные тексты, Серии, Трансцендентное, Философия | Оставить комментарий »

20 декабря, 2018

АВТОР: Андрей Пустогаров

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

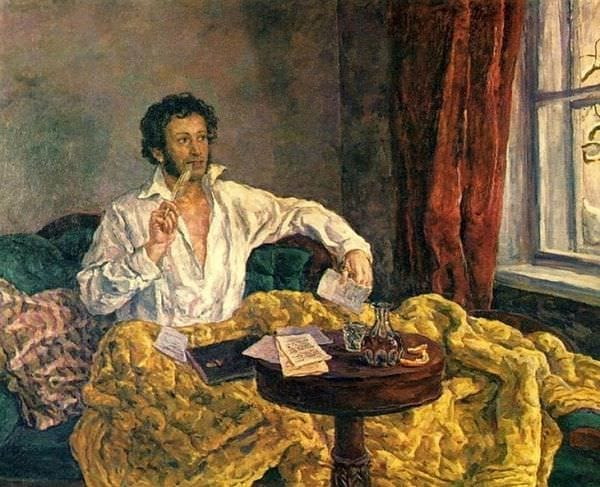

7. Пушкин и Дионис

Я музу резвую привел

На шум пиров и буйных споров,

Грозы полуночных дозоров;

И к ним в безумные пиры

Она несла свои дары

И как вакханочка резвилась…

А. Пушкин, «Евгений Онегин», гл.8, III.

Вот отзыв о Пушкине члена Общества соединенных славян И. И. Горбачевского (1800 – 1869), содержавшийся в письме Горбачевского другому участнику гвардейского мятежа, М. А. Бестужеву (1800 – 1871): «нам от Верховной Думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, когда он жил на юге. И почему было прямо сказано, что он по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни сделает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества. И теперь я в этом совершенно убежден…» Читать дальше »

Рубрики История, Люди, Прошлое, Серии, События | Комментарии (1) »

19 декабря, 2018

АВТОР: Игорь Бондарь-Терещенко

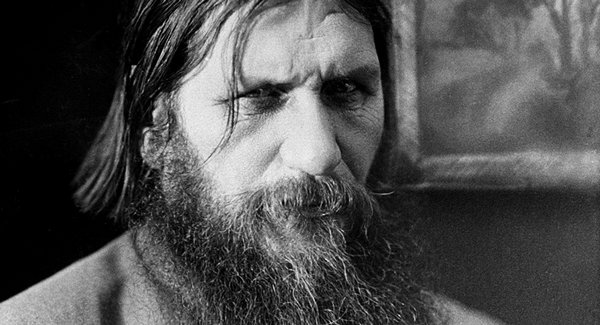

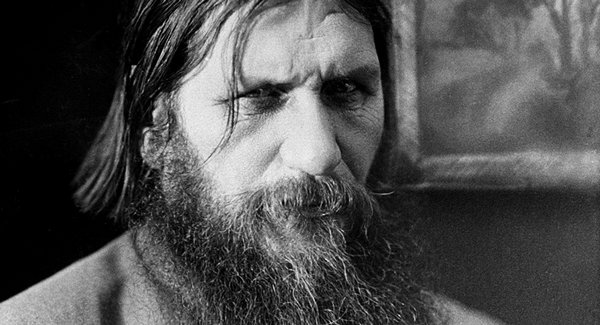

Олег Шишкин. Последняя тайна Распутина. — М.: АСТ, 2018

…Среди вороха пожелтевших новостей и бесчисленного количества инсинуаций эта книга — настоящая сенсация, о которой хочется сказать, используя официальный стиль: «Написанному верить».

Дело в том, что новое расследование Олега Шишкина основано на секретном до недавнего времени «Деле об убийстве Распутина», которое было найдено автором в архиве Министерства юстиции Российской империи. И стоит сразу отметить, что упомянутая выше «сенсационность» — не преувеличение, поскольку этот документ полностью переворачивает представления о покушении на царского фаворита, влияние которого на государственные дела в Российской империи во времена Первой мировой войны называли «параллельным самодержавием».

В принципе, неудивительно, что история судебного дела об убийстве Распутина кануло в лету, время от времени выплывая на свет то в конторе немецкого антиквара, то на страницах эмигрантских газет. В конце 1916-го—начале 1917 года это самое дело велось Петроградской судебной палатой, после, еще до февральских событий его затребовал к себе Николай II и якобы уничтожил в Царскосельском дворце как опасный документ. Однако это все это лишь легенды, которые традиционно сопровождают тень Распутина. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Мысли, На главную, Перемены, Проекты, Разные тексты, События | Оставить комментарий »

18 декабря, 2018

АВТОР: Андрей Бычков

Размышление по поводу фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек»

Черный кадр подобен белому листу бумаги, и мы слышим за ним голоса. Один рассказывает, а другой задает вопросы, возражает. Видеть и выражать увиденное, тем более в речи, — это разные вещи. Мы редко говорим о том, что видим сейчас, чаще говорим об этом после. Герой фон Триера путешествует в ад и рассказывает о своем путешествии. Серийного убийцу Джека сопровождает некий Вёрдж, на поверхности психоаналитик, в символической глубине уподобленный Вергилию, но в еще более глубокой глубине двойник, потаенная часть самого Джека. Их диалог пронизывает фильм параллельно тому, что мы видим на экране. Так вербальность одновременно и поддерживает видимое и разрушает его в комментарии, создавая более значимый символический пласт. Да и сам Джек разрушает жизнь своих жертв, чтобы придать ей смысл, который по его теории можно найти лишь после смерти. Кино от фон Триера, вопреки историческому определению себя как искусства движущихся образов, возводится в некий иной ранг, возвращая долг и искусству в целом, и, что особенно для нас интересно, — и литературе. Мимоходом стоит отметить концептуальное сходство поисков Ларса с поисками Годара. Оба режиссера ищут новый уровень киновысказывания. В каком-то смысле они реконструируют старую бергсоновскую доктрину, согласно которой интеллект суть киноаппарат. Читать дальше »

Рубрики Кино, видео и прочее, Культура и искусство, Мысли, Перемены, Проекты, Разные тексты, События, Трансцендентное | Оставить комментарий »

17 декабря, 2018

АВТОР: Андрей Пустогаров

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Непосредственное отношение к снабжению русской армии, в том числе во время войны с Наполеоном, имел отец А.С. Пушкина Сергей Львович.

«Начиная с 1802 года, он служил в Москве в штате военного комиссариата, который ведал вооружением и обмундированием армии. С 1811 года он – военный советник комиссариатской комиссии. К началу Отечественной войны в Москве были сосредоточены огромные запасы вооружения и воинского имущества, которые надо было вывезти с приближением неприятеля. 20 августа комиссией был получен приказ об эвакуации. Воинское имущество было погружено на 1700 подвод и 23 барки и отправлено по Оке в Нижний Новгород. Прибыла сюда в полном составе и Московская комиссариатская комиссия, которая была переименована здесь в Нижегородскую. Об этом рассказывают документы Центрального военно-исторического архива. Комиссия имела отношение к снабжению ополчения и обеспечивала укомплектование всем необходимым резервной армии, которая формировалась неподалеку от Нижнего – в Муроме, Арзамасе, Лукоянове. Сергей Львович, естественно, принимал в этом самое непосредственное участие. В декабре 1812 года, например, он был командирован из Нижнего Новгорода в Муром для отправки формирующемуся там соединению оружия и обмундирования. Сохранился его рапорт генерал-кригскомиссару князю Д.И. Лобанову-Ростовскому «об отправлении 20 тысяч кожаных ранцев, 7 500 англинских ружей, 3 миллионов патронов». 24 декабря 1812 года С.Л. Пушкина назначают начальником Комиссариатской комиссии всей Резервной армии. Покинув в самом конце года Нижний Новгород, возглавляемая им Комиссия перемещалась на запад вслед за штабом резервной армии – на Орел, потом она базировалась в Варшаве» (В.Ю. Белоногова, «Отечественная война 1812 года и Нижний Новгород (литературный аспект)». Вестник Нижегородского университета, 2013, № 1(2), с.19). Читать дальше »

Рубрики История, Люди, Прошлое, Серии, События | 4 комментария »

16 декабря, 2018

АВТОР: Дмитрий Степанов

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

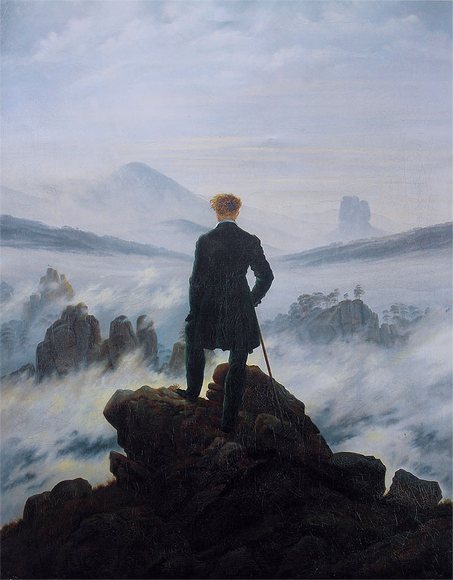

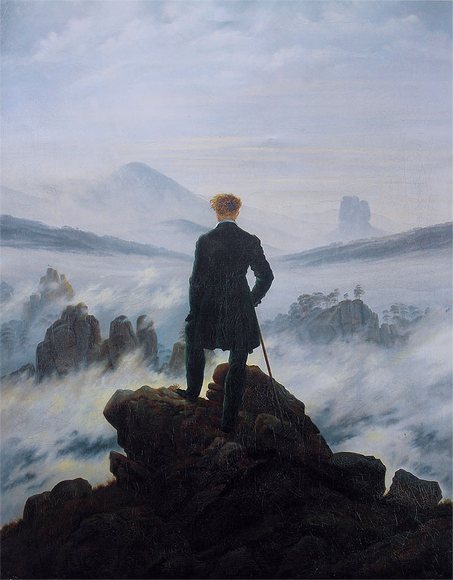

Поэт в страшном мире

Если средневековые поэты открыли внутренний мир человека, творцы европейского романтизма придали ему статус второй реальности.

Программное заявление Новалиса может быть отнесено ко всему романтизму в целом:

«Мы грезим о странствиях по вселенной; разве же не в нас вселенная? Глубин своего духа мы не ведаем. Внутрь идет таинственный путь. В нас или нигде — вечность с ее мирами, Прошлое и Будущее».

Для самих романтиков внутренний мир человека являлся, собственно, первой — более истинной и ценностной — реальностью. По словам Фридриха Шлегеля, тот, кто приобщился романтическому миропониманию, «живет только в незримом», для него «все зримое имеет лишь истину аллегории».

Разумеется, не каждый человек способен жить в незримом. Подавляющее большинство людей даже не подозревает о нем. Только художник — будь то чародей, пророк, философ или поэт — способен, отрешившись от мира повседневности, приобщиться надмирному.

Новалис был убежден:

«Художник непременно трансцендентален».

Ему вторил Фр. Шлегель:

«Каждый художник — Деций, стать художником — значит посвятить себя подземным божествам. Лишь вдохновение гибели открывает смысл божественного творения. Лишь в средоточии смерти возжигается молния новой жизни».

Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Культура и искусство, Мысли, Опыты, Перемены, Проекты, Разные тексты, Серии, Трансцендентное, Философия | Оставить комментарий »

13 декабря, 2018

АВТОР: Андрей Пустогаров

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

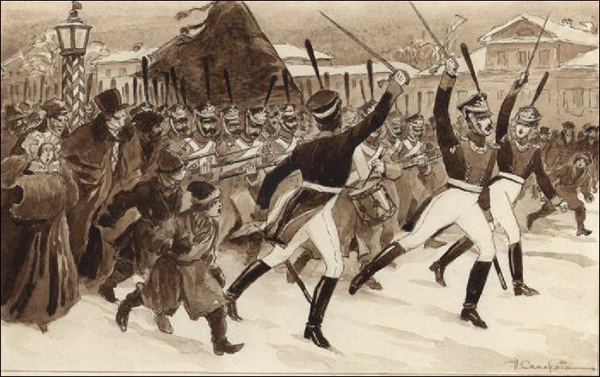

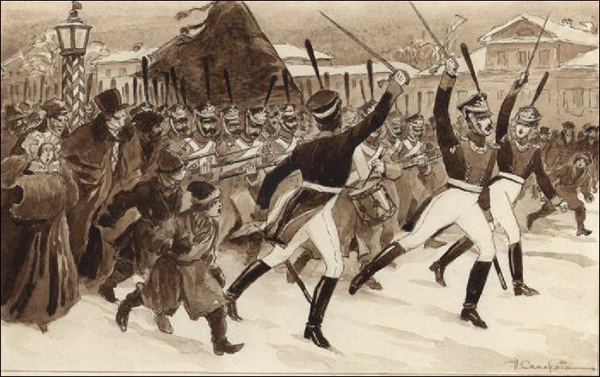

6. Рабовладельцы против крепостничества

Пока Пушкин едет из Петербурга в Екатеринослав, попробуем разрешить парадокс: отчего же представители гвардейской корпорации, могущество которой стояло на крепостном рабстве, к 20-м годам 19 века стали выступать за освобождение крестьян?

Не пилили ли они сук, на котором сидели?

Может быть, на них так повлияла Великая Французская революция?

Да, согласимся мы. На них повлиял главный экономический результат Французской революции.

В чем же он состоял? Заглянем в учебник. Читать дальше »

Рубрики История, Люди, Прошлое, Серии, События | Оставить комментарий »

11 декабря, 2018

АВТОР: Ирина Вишневская

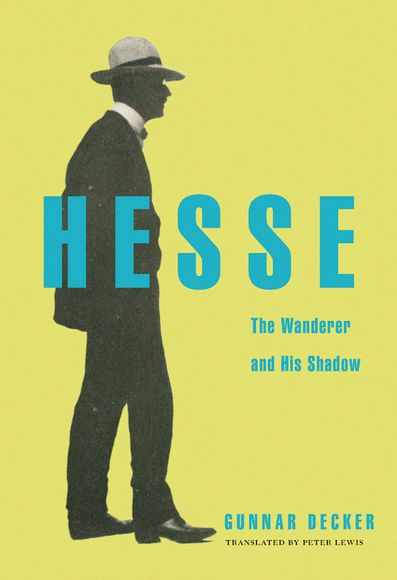

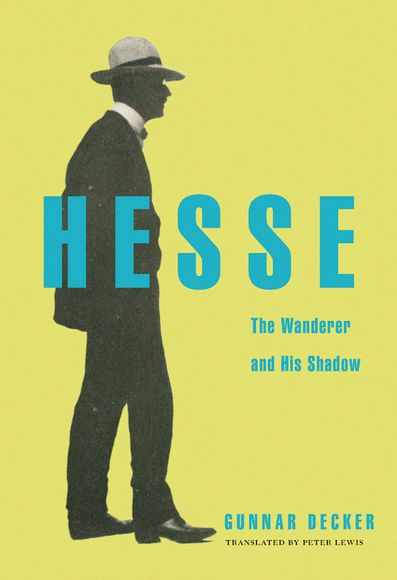

Gunnar Decker. Hesse: The Wanderer and His Shadow. Translated from the German by Peter Lewis

Вступительное слово Ирины Вишневской

В ноябре этого года почти одновременно вышли две рецензии на одну и ту же книгу Гуннара Декера — «Путник и его Тень» (Gunnar Decker, The Wanderer and His Shadow) — новая биография новеллиста Германа Гессе в переводе на английский язык.

Приятно, что два англоязычных критика из солидных изданий по обе стороны океана оперативно отозвались на книгу, изданную Harvard University Press толщиной в 759 страниц.

Любопытны акценты, расставленные английскими и американскими рецензентами. Вспоминая живого свидетеля двух катастрофических войн, оставившего устойчивую и любовную память о себе как о великом художнике. Причём сознательно безразличного к трагическим событиям, опрокинувшим надежды Европы на обновление. Или даже на расцвет цивилизации и культуры в ХХ веке.

Появление новой биографии не выходит за рамки устоявшейся тенденции открывать небрежно забытые архивы — дневники и корреспонденцию — для нового поколения миллениума. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены, События | Комментарии (1) »

10 декабря, 2018

АВТОР: Александр Горбатов

Что-то не идет у меня в последние дни из памяти сюжет рассказа Зощенко «Происшествие на Волге». Там, напомню, группа конторщиков (по-нынешнему сказали бы — менеджеров) отправилась в послереволюционные годы в путешествие по Волге на чудном пароходе с первоклассными каютами и подачей горячей пищи. А назывался этот пароход «Товарищ Пенкин». Ну и что, спросит несведующий читатель?

А то, что вдруг в Самаре вместо «Товарища Пенкина» этот пароход приобрел новое имя — «Гроза», так как Пенкин был снят со своей должности. А через день в Саратове пароход стал уже «Короленко». Автор со своими спутниками пребывал в состоянии, близком к очумелому, и с недоумением они обратились к за разъяснением к боцману, на что тот всё поставил на свои места, пояснив недоумевающей публике:

— Жара с этими наименованиями. «Пенкин» у нас дали ошибочно. А что касается до «Грозы», то это было малоактуальное название. Оно отчасти было беспринципное. Это явление природы. И оно ничего не дает ни уму ни сердцу. И капитану дали за это вздрючку. Вот почему и закрасили. Читать дальше »

Рубрики Будущее, Грёзы, История, Люди, Мысли, События | Комментарии (1) »

10 декабря, 2018

АВТОР: Андрей Пустогаров

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

5. Вдохновители либеральности

«Как бы приятно было видеть все дарования на стороне либеральных идей!.. Пишите же в пользу либеральности!»

Н.И. Тургенев. Письмо В.А. Жуковскому

«С. Л. Пушкин — Князю П. А. Вяземскому

1 февраля 1838.

Любезнейший князь Петр Андреевич!

Я бы желал, чтобы в заключение Записок биографических о покойном Александре, было сказано, что Александр Иванович Тургенев был единственным орудием помещения его в Лицей и что через 25 лет он же проводил тело его на последнее жилище. Да узнает Россия, что она Тургеневу обязана любимым ею поэтом!..»

Отец Александра и Николая Тургеневых Иван Петрович начал свою карьеру в чине сержанта Санкт-Петербургского пехотного полка. Участвовал в покорении Крыма. Дослужился до полковника и вышел в отставку в чине бригадира. Был сослан в свое симбирское поместье, вероятно, за тесные связи с попавшим в опалу Н.И. Новиковым. (Новиков начал свою карьеру в лейб-гвардии Измайловском полку. Был произведен в унтер-офицеры за участие в перевороте, приведшем к власти Екатерину Вторую. Затем активно занимался издательской, что называется, просветительской деятельностью, ратуя за отмену крепостного права. В 1792 году был по приказу императрицы заточен в Шлиссельбургскую крепость. Читать дальше »

Рубрики История, Люди, Прошлое, Серии, События | Оставить комментарий »

7 декабря, 2018

АВТОР: Софья Маленьких

Помню, когда читала про Китай, — в числе прочего, ставившего меня в тупик, была теория гармонии масс…

Когда китайцы пытаются сформулировать разницу между картиной мира самих китайцев и, скажем так, всех остальных, то одним из обязательных пунктов будет «гармония масс», наблюдаемая у китайцев и кардинально отличающаяся от индивидуальной гармонии разных других национальностей.

Я всегда с возрастающим раздражением воспринимала эту гармонию как превалирование общего над частным и полную победу коллектива над личностью. Постепенно у меня из ушей начинал идти пар, и я поскорее забрасывала дальнейшие размышления по этому поводу. И вот только совсем недавно, опять-таки, гоняя на велосипеде по городу, я начала кое о чем догадываться…

Наверное, вы никогда не поймете настоящий Китай, не почувствуете его скрытую сущность, не проникнитесь уважением к нему, если не прокатитесь на велосипеде по улицам. Со стороны это кажется чистым безумием: сотни тысяч велосипедов, мотоциклов, машин, жуткий шум, невообразимая грязь. Нет никакого общего четкого плана, нет понятных правил, все, казалось бы, отдано на волю чистой случайности и полного произвола. Читать дальше »

Рубрики Мысли, На главную, Перемены, Проекты, Путешествия, Разные тексты, События | Комментарии (1) »

6 декабря, 2018

АВТОР: Андрей Пустогаров

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

4 Изображение политических наук

«Отечество нам Царское Село!

Куницыну дань сердца и вина!

Он создал нас, он воспитал наш пламень,

Поставлен им краеугольный камень,

Им чистая лампада возжена…»

А.С. Пушкин, «19 октября (1825 г.)»

11 декабря 1808 года Сперанский читает императору Александру свою записку «Об усовершении общего народного воспитания» и представляет на рассмотрение проект «Предварительные правила для специального Лицея», в котором излагаются принципы обучения и воспитания в будущем Царскосельском лицее. Первоначально предполагалось, что в Лицее будут обучаться младшие братья Александра I Николай и Михаил.

В 1811 году в Императорский Царскосельский лицей, благодаря протекции друга Сергея Львовича Пушкина, Александра Ивановича Тургенева, был зачислен А. С. Пушкин. Читать дальше »

Рубрики История, Люди, Прошлое, Серии, События | Оставить комментарий »

4 декабря, 2018

АВТОР: Дмитрий Степанов

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

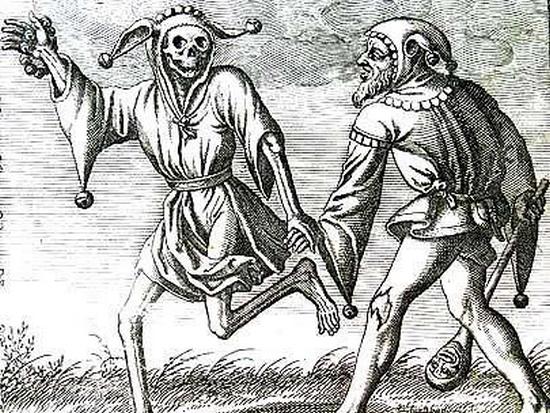

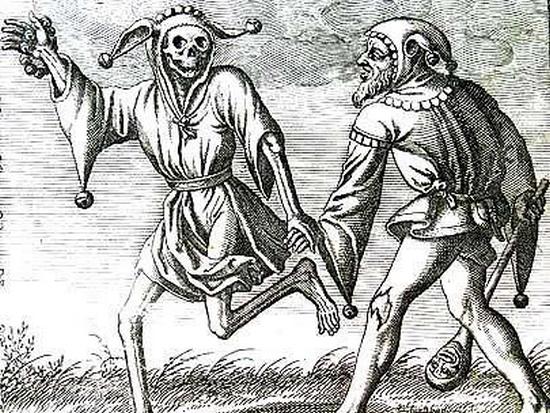

Плут в преисподней

Наряду с рыцарским романом существенное влияние на роман нового времени оказал испанский плутовской роман. Появившийся в средневековье, он обыгрывал все тот же мифологический мотив героя, странствующего по преисподней. Только героем плутовского романа был не «печальный» воин, спасавший погибающих и воскресавший мертвецов, а комичный пройдоха, пытавшийся обхитрить всех и вся (изначально такой плут пытался обхитрить смерть, позднее — хозяев царства мертвых, черта и, наконец, недостойных людей, погрязших в грехе, с которыми, согласно плутовскому наставлению, «надо быть хитрее самого черта»).

Уже в «Пополь-Вух» герои ведут себя как хитрецы, фокусами и превращениями одерживающими верх над владыками преисподней. В шаманских легендах хам нередко похищает душу человека у хозяев царства мертвых с помощью хитрости и плутовства. Первый собственно плут в преисподней античного мира — раб Ксанфий («Рыжий» — традиционная характеристика «солнечного» героя, так рыжеволосым представлялся Одиссей) из комедии Аристофана «Лягушки», спустившийся вместе со своим господином богом-трикстером Дионисом в Аид, чтобы вернуть из царства мертвых почивших великих поэтов, ибо «одних уж нет, а те, кто есть, — ничтожество» (литературное безвременье живо ощущал уже Аристофан). Читать дальше »

Рубрики История, Культура и искусство, Мысли, Перемены, Проекты, Прошлое, Разные тексты, Серии, Трансцендентное, Философия | Оставить комментарий »