13 сентября, 2017

АВТОР: Михаил Глушецкий

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Тот самый офис ждал нас за следующим поворотом. Мы уже собирались войти, как из дверей этого высокого здания вышел наш юный Гермес. Нужный нам человек поджидал его у ресепшена, поэтому паренек управился там столь быстро.

Курьер вышел оттуда преображенным – от былой скованности и нервозности не осталось и следа. Он был рад, что ему удалось не подвести своего любимого дядю. Он был также рад снова увидеть своих добрых коллег. И мы со Стасиком тоже, конечно, шутки ради порадовались.

Чтобы отпраздновать наш небывалый успех, мы прямо оттуда направились в паб, где, впитав в себя бутылку коньяка, наш самопровозглашенный начальник шутки ради явил нам новую метаморфозу, и последнее, что я помню – это его витиеватый, пронзительный тост: Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Литература, На главную, Опыты, Трансцендентное | Оставить комментарий »

12 сентября, 2017

АВТОР: Александр Евсюков

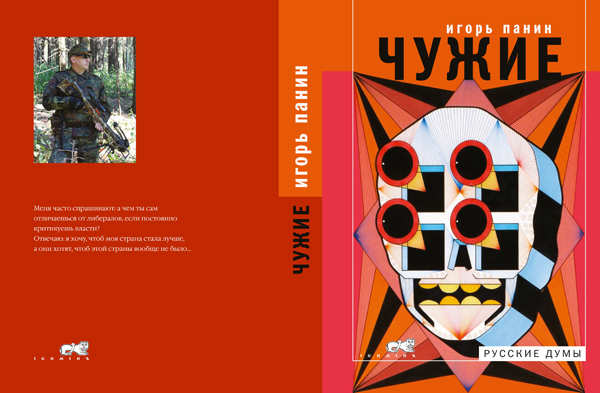

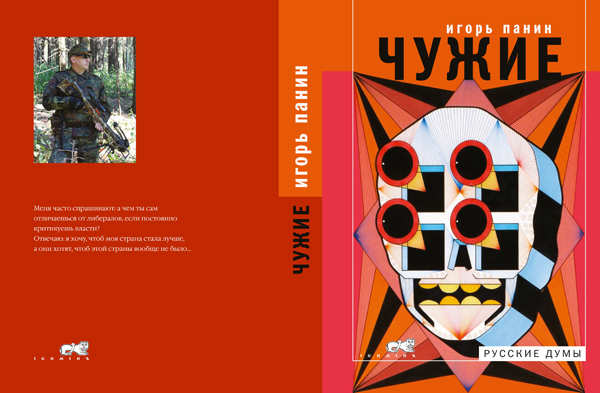

Игорь Панин. ЧУЖИЕ. Статьи, колонки, рецензии, заметки. Москва – Издательство «Скименъ», 2017. – 410 стр., тираж 1000 экз.

В зонах отчуждения

Скажу сразу: в новой книге Игоря Панина нет отсылок ни к Серджо Леоне, ни к его знаменитым фильмам. Да и об инопланетных существах, в своё время явленных нам благодаря таланту Ридли Скотта, там упоминается вскользь, в качестве метафорического подтверждения основной темы и главной боли автора: России и положения русских в ней.

Как поэт, Панин известен большинству людей, интересующихся современной русской поэзией, его стихи вызывают резонанс и у читателей, и у коллег по писательскому цеху, но, несмотря на масштаб дарования, значимыми премиями его книги до сих пор не отмечены. Парадокс? Только на первый и очень беглый взгляд. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, На главную | Оставить комментарий »

11 сентября, 2017

АВТОР: Михаил Глушецкий

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Каким бы не был курьер проницательным малым, но его сомнения на счет Стасика оказались беспочвенны: наш с ним уход все же заставил моего бесценного друга вспомнить о долге, вспомнить о нашем важном задании, в чем мы с пареньком убедились, вновь приоткрыв дверь в галерею – мы увидели, как величественная фигура Стасика движется прямо на нас, оставляя недовольных художников позади. Стасик был уже совсем близко, когда нестареющий душой металлист сказал ему в спину: «Мудак!» — теперь мой добрый товарищ не мог так просто уйти, не исполнив целый театральный этюд.

Стасик замер на месте с приподнятой рукой, которую он, не оборачиваясь к толпе, дерзко вскидывал в знак прощания и секунд пять просто стоял, вглядываясь куда-то вдаль. На его лицо драматично падал свет, затеняя глаза, отчего мне казалось, что само солнце сейчас подыгрывает моему доброму другу, да и художники вдруг перестали шептаться – должно быть, не хотели мешать. Выдержав паузу, Стасик, наконец, опустил руку, опустил резко, как будто дав этим отмашку эмоциям, ведь он неожиданно рассмеялся – так смеется сгоревший внутри человек над грубостью и ударами в спину. Вскоре Стасик затих, а его смех остался налетом в виде бесконечно горькой усмешки, которая так и не сходила с его губ, пока он просто кивал головой, вперев взгляд в пол. Только потом мой добрый товарищ счел нужным повернуться к обидчику, сделав это как можно более медленно, словно герой боевика. Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Литература, На главную, Опыты, Трансцендентное | Оставить комментарий »

8 сентября, 2017

АВТОР: Юрий Денисов

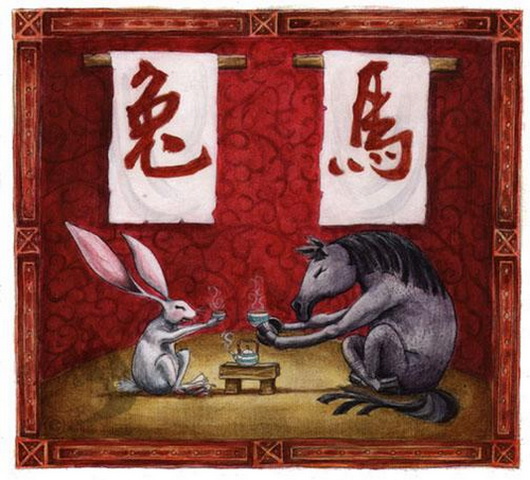

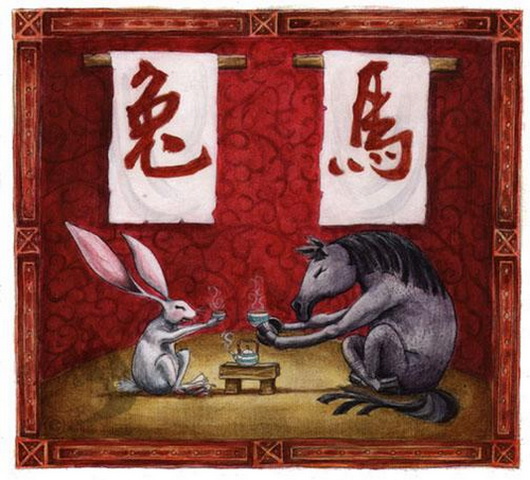

Преходящего, смертного человека утешают: «Ты, в сущности, вечен. Смерть — это не конец твоего существования, и страхи твои напрасны: ты просто видоизменишься. Ведь и куколке может померещиться, что она умерла, но в действительности она стала бабочкой. То же самое происходит с человеком: был он, к примеру, древнеегипетским рабом, а теперь он — китайский функционер. Вот и все!».

Так утешает буддийская теория метемпсихоза — переселения души из одного тела в другое. По своей длительности этот процесс принципиально можно представить только в двух вариантах: 1) как ограниченный во времени; 2) как вечный (бесконечный). Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Литература, На главную, Перемены, Разные тексты, Философия | 5 комментариев »

7 сентября, 2017

АВТОР: Михаил Глушецкий

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

— Сюда, скорее! – крикнул он нам, хотя лишний раз напрягать свои связки было совсем необязательно, ведь мы с курьером стояли не так далеко.

Эта эмоциональное появление не могло не привлечь собравшихся перед разбитым телевизором молодых людей. Они обернулись, и тут сразу же выяснилось, что мой добрый товарищ нисколько не врал, заявляя, будто у него полно знакомых художников здесь, в галерее – Стасика явно узнали. Только вот, как мне показалось, да и курьеру, наверное, тоже, Стасик все же сильно преувеличил насчет того, что художники остро нуждались в его моральной поддержке.

— Так, это снова он! – воскликнул один из молодых людей – короткостриженый, походивший чем-то на менеджера того злосчастного кафе, – и я бы не сказал, что в его возгласе слышалась радость или же облегчение. Даже не поздоровавшись со Стасиком, он быстрыми шагами направился к помещению за белыми дверьми, с тем чтобы прервать проходившую там лекцию и экстренно созвать всех в главный зал, тогда как оставшиеся трое ребят неуверенно подошли к моему бесценному другу, который продолжал знакомиться с экспонатами. Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Литература, На главную, Опыты, Трансцендентное | Оставить комментарий »

6 сентября, 2017

АВТОР: Михаил Глушецкий

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

— Да уж, — прокашлявшись, сказал паренек, — не думал, что работать курьером окажется так тяжело. Выходит, одного навигатора недостаточно, чтобы успеть куда нужно. И это на мне сегодня только этот документ. А что будет в дни, когда меня пошлют сразу в несколько точек? Надеюсь, Станислав не всегда будет ездить со мной.

— У него разбилось бы сердце, если бы он это услышал, — ответил я на эти предательские по отношению к Стасику слова, — он из кожи вон лезет, пытаясь помочь.

Курьер помолчал, а затем продолжил свои рассуждения:

— Поскорее бы моим начальником снова стал дядя. А то наш временный слишком непредсказуемый. Но он, конечно, занятная личность. Ему бы на телевидение или на Youtube – красиво все говорит. Вот только сам себе иногда противоречит. Сначала у него одно, а потом резко другое. Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Литература, На главную, Опыты, Трансцендентное | Оставить комментарий »

1 сентября, 2017

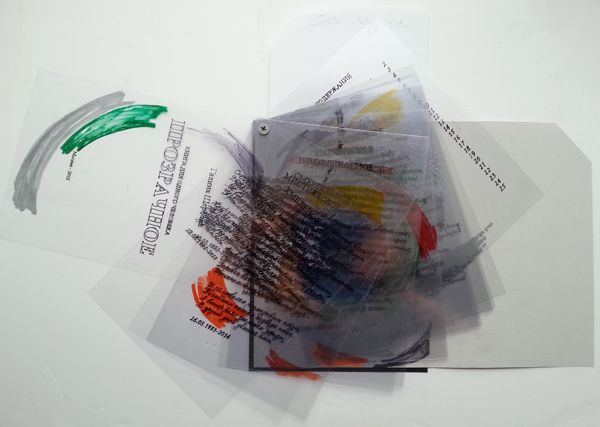

АВТОР: Галина Щербова

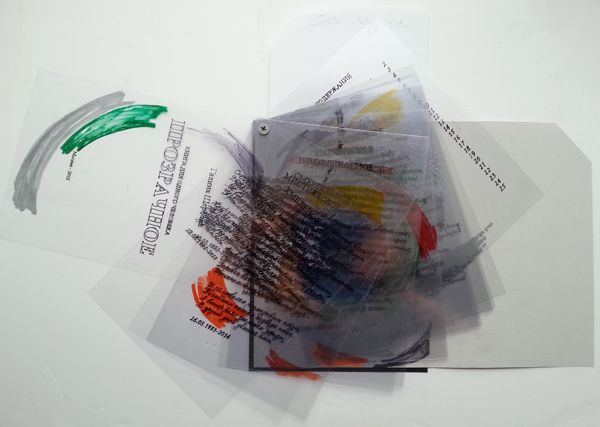

Ценность мудрых слов неизмеримо ценнее того материального тела, в котором они обретают дом. Автор возвышается до Демиурга, создающего душу, а забота об одежде становится достоянием других лиц – художников, верстальщиков, работников типографии.

Но при создании рукописной книги всё не так.

Создание рукописной книги – процесс таинственный. Священнодействие. Ему предшествует длительный этап подготовки: придумывание образа книги, а следом – разработка технологии для успешного воплощения образа. Если задана тема – создать рукописную книгу, то реализовать тему можно множеством способов, из которых будет выбран лишь один. И это будет идея книги – ядро замысла, которое даст единственный и неповторимый облик. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Мысли, На главную, Проекты | Комментарии (1) »

31 августа, 2017

АВТОР: Михаил Глушецкий

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

В том кафе основной приток посетителей намечался обычно под вечер; заведение толком еще не проснулось, когда мы вошли: казались сонными ненакрытые столики, половина которых была отодвинута вместе со стульями к стене, отчего зал как будто потягивался, и даже светловолосая официантка, сидевшая в ярких лучах солнца в самом углу, выглядела отголоском красивого сновидения, что вот-вот окончательно смоет течением буднего дня.

— Чорский и компаньоны! – громко представился Стасик.

Они с пареньком выбрали столик возле большего окна, а я был вынужден выйти на улицу, чтобы ответить на звонок. Звонил наш уважаемый начальник. Владельцу конторы было страсть как интересно, куда это мы со Стасиком подевались, и я ему честно сказал, что мы помогаем его драгоценному племяннику отвезти документ. Нашего капитана очень обеспокоили мои слова, он укорил себя за то, что оставил паренька в первый же день одного. Еще его удивило, что мы до сих не доставили нашу посылку. Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Литература, На главную, Опыты, Трансцендентное | Оставить комментарий »

29 августа, 2017

АВТОР: Михаил Глушецкий

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Тверской бульвар весь будто выгнулся перед нашей троицей, как кошка под ласковой рукой, и мы, включив неспешную походку, двинулись по его хребту.

Стасик какое-то время с сумрачным видом держался позади. Курьер тем временем делился с нами любопытными эпизодами из своей жизни в родном городе. Так, он поведал крайне загадочную историю о том, как двое его одноклассников нагрубили священнику и буквально через пять, может, десять минут рядом с ними, в метре или двух, ну, может быть в трех, с крыши упала огромная ледяная глыба. Меня этот случай очень удивил; я был ошарашен, словно та глыба рухнула прямо на меня. Я сказал курьеру, что его история о многом заставляет задуматься. А Стасик, доселе наказывавший нас молчанием, по такому поводу даже прервал свою мучительную пытку:

— Не знаю, чему так удивляется Марат, но лично для меня здесь всё обыденно, — произнес он холодным тоном, останавливаясь возле свободной скамьи. Стасик скрестил руки на груди и проводил презрительным взглядом весело беседующую парочку. Он явно изготовился ко второй волне долгих и серьезных речей. Тяжело вздохнув, Стасик продолжил: Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Литература, На главную, Опыты, Трансцендентное | Оставить комментарий »

27 августа, 2017

АВТОР: Михаил Глушецкий

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Стасик всю дорогу обиженно молчал, и благодаря этому я смог побольше узнать о парнишке. Выяснилось, что нам с моим добрым товарищем доводилось бывать в его родном городе, причем на встрече с самим губернатором края, о чем я вкратце ему рассказал.

Это была сущая правда: за пару лет до описываемых в этом великом рассказе событий, в родных краях паренька состоялась эпохальная встреча между тамошним губернатором и работниками крупнейшего в тех местах предприятия. И для того, чтобы данное мероприятие получило еще большую значимость, из столицы туда был отправлен один молодой, перспективный депутат – не кто иной, как старший брат Стасика. Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Литература, На главную, Опыты, Трансцендентное | Оставить комментарий »

25 августа, 2017

АВТОР: Михаил Глушецкий

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Из своей ссылки Стасик вернулся преображенным, и первыми это почувствовали на себе всё те же студенты нашего вуза. Так, пятый курс обучения прошел для Стасика под знаком высокой морали: он вдруг полюбил проводить с окружающими долгие задушевные разговоры, в которых любезно пояснял собеседникам, как им следует жить, и отныне срывался на крик и агрессию только в тех случаях, когда видел, что кто-нибудь из первокурсников предается алкоголю или же табаку. Стоит ли говорить, сколь сильно возросла к Стасику в тот год неприязнь.

Также мой добрый товарищ в который раз попытался стать жильцом общежития и теперь он преследовал воистину благородные цели. Он собирался врываться в комнаты по ночам и проверять, не нарушает ли кто режим. Этот проект Стасик осуществить так и не успел, поскольку закончилась учеба, однако, ради хорошего дела, он был готов специально оставаться там на ночь после работы. Ему предельно вежливо отказали. Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Литература, На главную, Опыты, Трансцендентное | Оставить комментарий »

24 августа, 2017

АВТОР: Михаил Глушецкий

Когда-то очень давно, уже не помню точно когда, мы с моим добрым товарищем по имени Стасик решили отныне всё делать исключительно в шутку, не снимая с себя различные образы и разнообразные личины, словом, даже мыслить и чувствовать начать не всерьёз.

Сложно сказать, собирались ли мы стать какими-то сверхлюдьми или это был эксперимент над собой, послание миру, либо ни к чему особенному мы не стремились, однако, задуманное стало даваться нам довольно легко – если только мы вообще хоть что-то задумывали, возможно, шутка сама выбрала нас для каких-то своих таинственных целей.

Всецело отдавшись течению, что навязала нам та самая священная шутка, мы беззаботно порхали по жизни, равнодушные ко всему – как к обстоятельствам, так и к собственным судьбам. Читать дальше »

Рубрики Грёзы, Литература, Опыты, Трансцендентное | Комментарии (1) »

22 августа, 2017

АВТОР: Ирина Вишневская

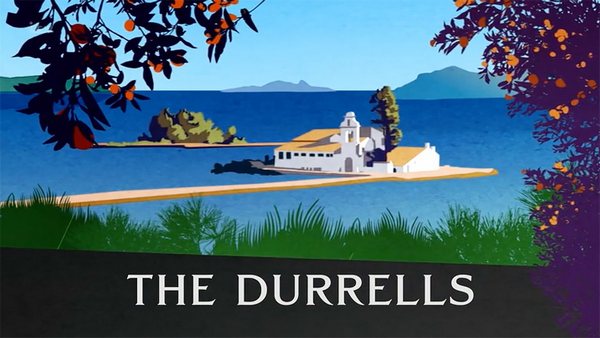

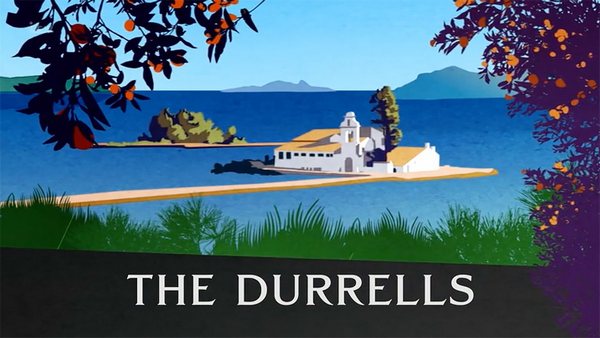

Бывает, что детство иногда тянется за человеком всю жизнь.

Джеральд Даррелл

«Моя семья и другие животные» — и другие книги Джеральда Даррелла тянутся к нам со времён детства, и порой не отдаёшь отчёта, где и когда и это было? Вчера, «до войны», после войны?

Это было всегда!

Мальчишка Джерри, державший в постельке черепах и лягушек. Небывалые пауки по потолкам и стенам, заменяющие ему игрушек нелюбознательных и скучных детей. Его мир — зоопарк острова Корфу, зоопарк острова Джерси.

Старший брат, Лоуренс Даррелл, поэт и путешественник, один из самых знаменитых англичан-экспатов. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, Перемены, Прошлое, События | Оставить комментарий »

21 августа, 2017

АВТОР: Олег Бугаевский

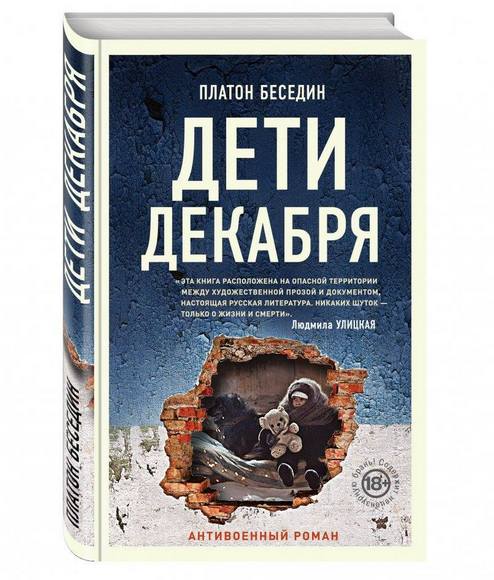

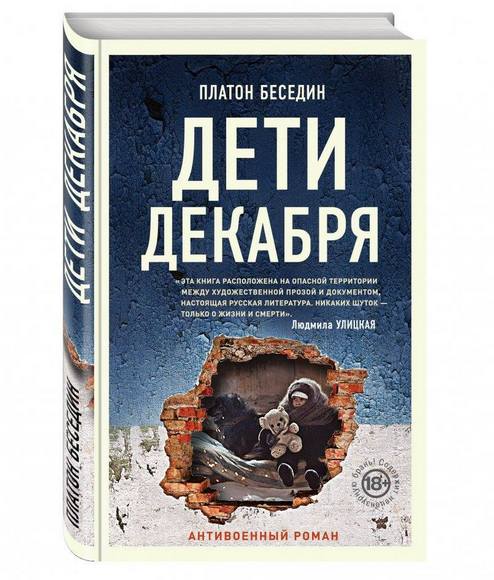

Первое, что приходит в голову, когда читаешь новый роман Платона Беседина «Дети декабря» — это обман. Нет, война на Донбассе, мир в Крыму и воспоминания детства и юности у него описаны вполне достоверно, наверное, многие могли бы подтвердить слово в слово, что именно так и было.

Обстрелы, разруха, очереди на пропускных пунктах. Так в чем же обман?

А ведь он — это главное, что движет главным героем на протяжении всех четырех разделов, озаглавленных, словно старые песни о главном.

«Стучаться в двери травы» напоминает об Уитмене, «Воскрешение мумий» — Эдгара По, «Дети декабря» — название альбома «Аквариума», а все вместе — какую-то большую Книгу жизни, в которой не свалены в кучу воспоминания, рефлексии, зарисовки, а произведена тщательная классификация и даже ревизия прошлого и настоящего. Будущее в каждой из глав — под вопросом, оно как бы ускользает от рассказчика, переходя в следующий рассказ с узнаваемым героем. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Мысли, На главную, Перемены, Разные тексты, События | Оставить комментарий »

21 августа, 2017

АВТОР: Юлия Горячева

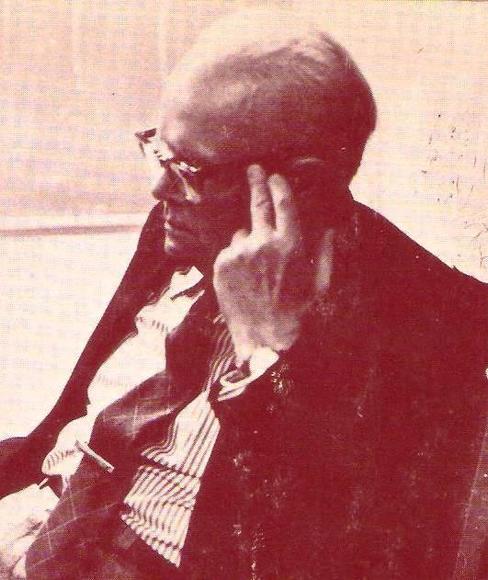

Летопись культурной жизни русского зарубежья была бы абсолютно невозможна без Леонида Ржевского1. Несмотря на тридцать один год, прошедший со дня смерти яркого прозаика второй волны эмиграции и одного из авторитетнейших профессоров русской литературы в США в XX веке, коллеги вспоминают этого неординарного человека с огромной теплотой и уважением.

Поэт Наум Коржавин, метафорически называемый совестью русской диаспоры, признавался, что ему очень не хватает Леонида Денисовича, в личности которого его «привлекала точность и умеренность в суждениях». По мнению Коржавина, «Ржевский был хорошим, талантливым и культурным писателем, проза которого была очень выразительна, точна и лишена всяких крайностей»2.

А исследователь русской словесности Вероника Туркина-Штейн, старейшина Русской Школы Норвичского университета (Вермонт, США), отмечая масштабность дарований Леонида Ржевского, ставит ему в заслугу то, что он был не только настоящим носителем русской культуры, но и кропотливым исследователем и талантливым преподавателем русской литературы. Читать дальше »

Рубрики Культура и искусство, Литература, Люди, Мысли, На главную, Перемены, Прошлое, События | Комментарии (1) »