НАЧАЛО КНИГИ – ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ – ЗДЕСЬ.

Не изменилось и то, что теперь называют психологией. Другими словами, какой бы цивилизованной ни стала жизнь, сколько бы таитяне ни ходили в церковь и ни читали Библию, все они оставались типичными полинезийцами — жизнерадостными, радушными, беспечными, любящими наслаждения. В каждой деревне можно было увидеть сцены вроде этой:

«Под сенью хлебного дерева между хижин сидят живописными группами мужчины и женщины, распевая песни или беседуя друг с другом. Если они делают лубяную материю, стук деревянных колотушек непременно сопровождается песней. По утрам женщины, будто знатные европейские дамы, много часов тратят на свой туалет. Проснувшись, прыгают в море или ближайшую речку и часами ныряют, плавают и играют в воде. Наконец, выходят на берег, чтобы ветер обсушил их тело и длинные волосы. Особенно пекутся они о своих восхитительно красивых черных, мягких волосах. Заплетают две косы, натирают их монои — кокосовым маслом с благовониями. Поначалу европейцу резкий запах монои неприятен, но затем он открывает, что у этого аромата есть своя прелесть. Завершая свой туалет, женщины собирают в лесу дикие цветы и сплетают из них венки и гирлянды»61.

Подводя итог, отметим, что почти во всех областях острова сохранился в неприкосновенности таитянский язык — по той простой причине, что таитяне составляли подавляющее большинство. Французский не стал даже вторым языком, ибо, несмотря на героические усилия немногочисленных миссионеров и учителей, дети (которые между собой и с родителями все время говорили по-таитянски), окончив школу, быстро забывали все, чему их учили.

Кстати, программа сводилась к нескольким молитвам, образцам склонения и басням Лафонтена. Да еще наиболее предприимчивые ученики пополняли багаж своих знаний десятком-другим французских бранных слов, которые они могли услышать, посещая Папеэте.

Но печальнее всего не то, что европейское влияние за сто двадцать пять лет создало лишь хромающую на обе ноги полуцивилизацию, а то, что таитяне слишком дорого заплатили за нее. Сверх библий, инструмента, утвари и галантереи чужеземные наставники привезли с собой ужасающее количество новых болезней, от которых у таитян не было иммунитета и с которыми они не умели бороться. Даже такие сравнительно безобидные в Европе болезни, как корь, коклюш, грипп и ветрянка, здесь часто приводили к смертельному исходу. Еще более страшным бедствием, естественно, оказались сифилис и туберкулез, которых счастливые острова Полинезии до европейцев не знали. Одновременно туземцы научились не только пить, но и гнать спиртные напитки. Не счесть числа островитян, которые, следуя высочайшему примеру династии Помаре, упивались до смерти. Наиболее популярным напитком во времена Гогена был неразбавленный ром; если его все-таки разбавляли, то только крепким пивом. Пристрастие к рому очень легко объяснить. Он был самым дешевым напитком, так как изготовлялся из местного сахарного тростника. В начале девяностых годов ежегодно производилось около двухсот тысяч литров рома. Почти такой же любовью пользовалось французское красное вино, его ввозили ежегодно до трехсот тысяч литров. Кому не по карману были ром и красное вино (или кто уже пропил все деньги), тот делал фруктовое вино. Больше всего пили в июле — августе, когда в горах созревали дикие апельсины. «Когда идет сбор плодов, весь остров превращается в сплошной огромный трактир, — писал один потрясенный очевидец. — Жители собираются вместе в каком-нибудь укромном уголке, собирают апельсины, выдавливают из них сок и оставляют его на некоторое время бродить в бочках, после чего пьют без перерыва день и ночь и тут же предаются не поддающимся описанию оргиям. Полтора месяца они отравляют жизнь всем остальным»62.

Численность населения лучше всего отражает катастрофическое действие болезней и пьянства. Одно время казалось даже, что островитянам грозит быстрое и полное истребление, ибо за первые тридцать лет после открытия острова (1767—1797) от ста пятидесяти тысяч жителей осталась только одна десятая. Еще через тридцать лет и этот жалкий остаток сократился наполовину, до каких-нибудь восьми тысяч. С тридцатых годов прошлого столетия до 1891 года с ужасающей точностью рождалось столько же людей, сколько умирало. Так что положение оставалось в высшей степени критическим, и были все причины опасаться, что таитянский народ не переживет процесса цивилизации.

В общем можно сказать, что Гоген опоздал на Таити по меньшей мере на сто лет. Или же — что он выбрал не тот остров. Потому что в Южных морях оставалось еще немало островов, чьи обитатели вовсе не подверглись влиянию нашей западной культуры, и жизнь там приближалась к тому, о чем мечтал Гоген, который, кстати, все еще верил, что таитянская деревня отвечает его идеалу. По ряду причин прозрение состоялось довольно поздно. Во-первых, отъезд из Папеэте неожиданно задержался из-за крайне неприятного происшествия: у него было очень сильное кровоизлияние. Одновременно стало пошаливать сердце63. В скверно оборудованном военном госпитале (единственной больнице на острове) он продолжал харкать кровью — «по четверть литра в день», по его собственным словам. Правда, Гоген не сообщает, какой диагноз поставили два измученных перегрузкой врача — хирург и терапевт, — составлявшие весь врачебный персонал. Но современные специалисты, которых я спрашивал, все как один сходятся на том, что симптомы указывают на сифилис во второй стадии. В таком случае, Гоген заразился много лет назад. Впрочем, течение болезни могло быть ускорено бурной и далеко не здоровой жизнью, которую он вел в Папеэте, не говоря уже о риске нового заражения. Военные врачи сделали все, что могли, а именно: налепили ему горчичники на ноги и поставили банки на грудь. Достоинство этого средневекового лечения заключалось в том, что оно не могло повредить Гогену и не помешало его организму справиться

с недугом в силу естественной сопротивляемости. Главным же недостатком было то, что пребывание в больнице стоило ему 12 франков в день. И как только прекратилось кровотечение, он вернулся домой.

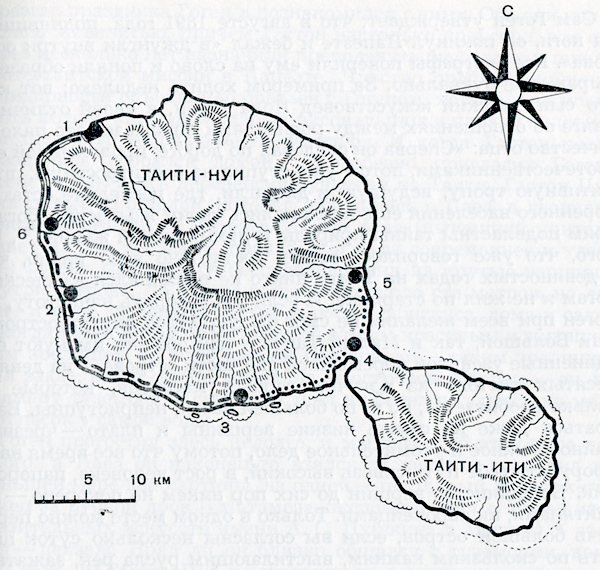

Сам Гоген утверждает, что в августе 1891 года, поднявшись на ноги, он покинул Папеэте и бежал «в джунгли внутри острова». Все биографы поверили ему на слово и поняли образное выражение буквально. За примером ходить недалеко; вот как его сын, датский искусствовед Пола Гоген, в своей отличной книге об отношениях между родителями описывает это паломничество отца: «Сперва он следовал по дороге, проложенной его соотечественниками, потом уже ступил на бесхитростную, примитивную тропу, ведущую в джунгли, где последние остатки коренного населения еще поклонялись своим языческим богам, коим подвластны тайны природы и примитивной жизни»64. Из того, что уже говорилось выше, достаточно ясно видно, что в девяностых годах на Таити никто не поклонялся языческим богам и не жил по старинке. И если уж говорить начистоту, то Гоген при всем желании не смог бы укрыться внутри острова. Как Большой, так и Малый Таити — как обычно именуют соединенные узенькой перемычкой две части острова — на девять десятых состоят из могучих горных массивов, которые не только необитаемы, но и, по большей части, неприступны. Взобраться даже на самые низкие вершины и плато — чрезвычайно сложное и утомительное дело, потому что все время надо прорубать себе путь сквозь высокий, в рост человека, папоротник. Большинство вершин до сих пор никем не покорено — ни таитянами, ни европейцами. Только в одном месте можно пересечь большой остров, если вы согласны несколько суток шагать по скользким камням, выстилающим русла рек, зажатых между склонами глубоких ущелий, карабкаться по головокружительным обрывам и переплыть горное озеро с ледяной водой. Обитаемая часть Таити ограничена прибрежной полосой, ширина которой мало где превышает один километр. И единственная на острове дорога вьется вдоль побережья. Во времена Гогена ее восточный отрезок представлял собой всего-навсего виляющую по холмам верховую тропу, и только на юге и западе можно было проехать на экипаже. Да и то при условии, что путники внимательно следили за коварными корнями и за огромными камнями, которые частенько падали или съезжали с крутых склонов.

Легко понять Гогена, когда он предпочел отправиться в деревню на удобной коляске вдоль западного побережья, вместо того чтобы продираться сквозь папоротник в сердце острова. Кучером был один из новых друзей Гогена, он же владелец коляски, Гастон Пиа, который, несмотря на необычную фамилию, был самым настоящим французом. Он преподавал детям в одной из школ на западном берегу, а во время летних каникул, как обычно, приехал в Папеэте, чтобы вместе со всеми хорошенько отпраздновать 14 июля. Учитель Пиа гостил у своего брата, который тоже учительствовал, но в городской школе.

В разгар праздника Гоген и познакомился с ними. Оба они увлекались живописью, причем Гастон настолько преуспел, что его через несколько лет назначили преподавать рисование в школу протестантской миссии в Папеэте. Чувство профессиональной солидарности объединяло братьев с Гогеном, хотя они не могли взять в толк, как такой слабый рисовальщик и плохой колорист мог получить «официальную миссию». И когда Гастон после праздников собрался домой, он любезно пригласил Гогена к себеб5. Как и все деревенские учителя на Таити, Гастон Пиа жил рядом со школой, которая находилась в Паеа, в двадцати одном километре от Папеэте. Из его дома (нынешний учитель живет на том же месте, правда, дом куда современнее и удобнее) Гогену открывался, бесподобный вид на крутые вершины внутри острова. До берега было всего около ста метров, но лагуну и море заслоняли густые заросли гибискуса, дома и сады. И когда Гоген хотел полюбоваться самым красивым и живописным зрелищем во всем южном полушарии — таким зрелищем был закат, когда солнце заходило за островом Моореа, — он, по примеру туземцев, в сумерках шел на берег и садился на мягкий песок у самой воды.

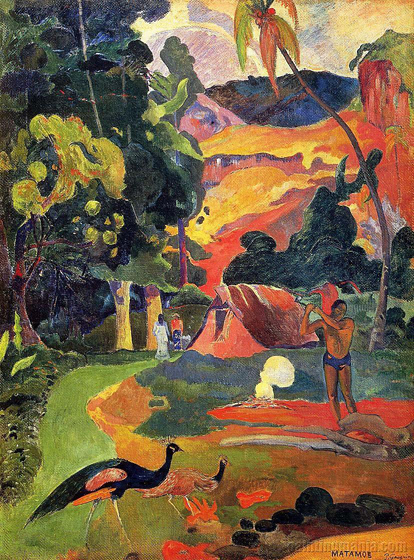

Гоген прогостил здесь недолго, и мы знаем об этой поре немного: в Паеа он наконец-то взялся за кисть и закончил по меньшей мере две картины, на одной — школьный дворник-туземец за рубкой дров («Матамоэ», экспонируемая в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве)66, вторая — пейзаж. Вряд ли он близко общался с туземцами, ведь ни Гоген, ни Гастон Пиа не говорили по-таитянски, и круг знакомых доброго учителя составляли главным образом французские поселенцы. Поэтому, как только Гоген почувствовал себя достаточно бодрым, он решил покинуть Паеа и найти такое место, где мог бы скорее осуществить свой первоначальный замысел — жить, как настоящий таитянин. Вероятно, его отъезд был ускорен тем, что в середине сентября начинался новый учебный год: во-первых, у его радушного хозяина появилась уйма дел; во-вторых, при таком шуме и гаме, какой устраивали школьники, ни о каком покое уже не приходилось мечтать. Но сперва он из чисто практических соображений должен был вернуться в свой исходный пункт, Папеэте — на всем острове только там была почта и хорошие магазины. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

___________________

61. Гарнье, 353.

62. Курте, 208.

63. Все прежние биографы считали, что это произошло в марте 1892 г., потому что до марта Гоген нигде не упоминал об этом в своих письмах. Однако его слова о том, что до сего дня у него не было рецидивов, а также тот факт, что он «время от времени» принимал дигиталис, ясно говорит, что случай не был недавним. Данные Жено, 125, и устная информация от Александра Дролле окончательно показывают, что кровотечение произошло в августе 1891 г.

64. Пола Гоген, 158.

65. Annuaire, 1891, 147; устная информация от Александра Дролле.

66. № 430 по каталогу Вильденштейна, обозначенный Гогеном в его «Таитянской записной книжке» как «Дровосек у Пиа». Так как название области Паеа обычно произносят Паиа, упомянутая в перечне Гогена картина «Пейзаж вечернего Паиа», очевидно, была написана там же. О его пребывании в Паеа свидетельствует рассказ в «Ноа Ноа» о закате за Моореа, наверно, написанный, когда он гостил у Гастона Пиа, так как Моореа не видно из Матаиеа на южном берегу, куда он вскоре перебрался.

www.peremeny.ru-портал вечного возвращения

www.peremeny.ru-портал вечного возвращения