Дни силы: 10 ноября, Параскева Пятница. Берег очарованный и очарованная даль

10 ноября, 2012 АВТОР Олег Давыдов

10 ноября христиане празднуют память мученицы Параскевы, жившей в III веке и погибшей под мечом языческого палача. А для русских и других языков это день замордованной Вечной Женственности, которая несмотря ни на что ведет человека по жизни к прекрасной, хотя и неведомой, цели.

Историческая Параскева жила в Малоазиатском городе Иконии во времена великого Диоклетиана. Ее родители настолько чтили день страданий Иисуса, пятницу, что назвали свою дочь Параскевой, что и означает «пятница». Родительское программирование (в частности, при помощи имени) дело, так сказать, амбивалентное. Житие говорит, что девушка всем сердцем возлюбила чистоту и высокую нравственность, дала обет безбрачия, желала посвятить всю свою жизнь Богу. Это, конечно, хорошо. Но «на этом праведном пути суждено было Параскеве, носившей в имени своем память о дне великих Страстей Иисусовых, приобщиться и в жизни Страстям Христовым через телесные муки». За упорство в вере злые язычники истязали Параскеву, а потом отсекли ей голову.

Вообще-то изначальное значение имени Параскева – «канун праздника, приготовление». В данном случае: приготовление к пасхальному жертвоприношению. Пятничное приготовление превратилось у христиан в название пятого дня недели. А у греков-язычников этот день был посвящен Афродите. Точно так же, как у других народов он был посвящен их женским божествам – Астарте, Иштар, Венере, Фрейе. Память об этом сохранилась в названиях пятницы во многих европейских языках: Dies Veneris, Viernes, Vendredi, Venerdi, Vrijdag, Friday, Fredag, Freitag. Пятница день божественной женственности. И совсем не случайно зачахший без женской ласки Робинзон Крузо назвал своего языческого дружка Man Friday, Пятница.

В славянских языках Венерин день обозначают производными от числительного «пять». Несмотря на некоторую абстрактность названия, славянская пятница – тоже день, пронизанный женственным духом. Единство божественной Бабы и пятницы – архетипично. Христианскую мученицу Параскеву в наших краях стали звать Петкой, Пятиной, Пятницей. Но простой люд мало интересовался ее прошлым, ее благочестием, ее виктимной смертью. Народ точно выделил главное: связь Параскевы с женским пятничным днем. И стал почитать в ней свою древнюю богиню Мокошь. Которая в свою очередь стала называться Пятницей. Или Параскевой, нареченной Пятницей.

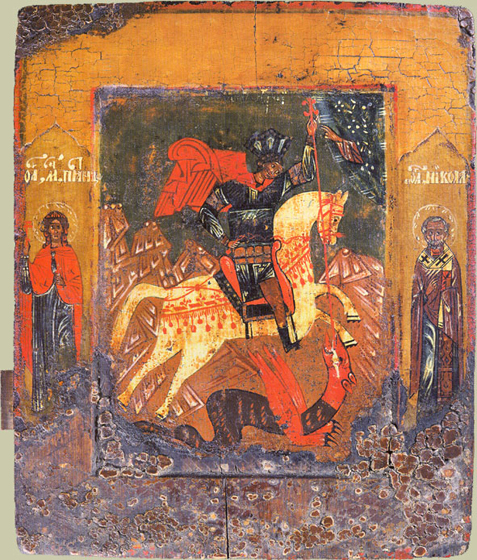

Мокошь единственное божество женского пола, которое святой князь Владимир допустил в свой пантеон (см. здесь). Восемь лет простояла она на горе в Киеве, а потом, когда непостоянный князь принял христианство, была им же и ниспровергнута вместе с Перуном, Волосом и другими богами, входившими и не входившими в княжеский пантеон. Историки спорят о том, что представляли собой боги равноапостольного Владимира и в каких отношениях между собой состояли. Но есть вещи бесспорные. В частности, Вячеслав Вс. Иванов и Владимир Топоров показали, что отношения Перуна и Волоса восходят к индоевропейскому мифу о поединке бога грозы с божественным змеем. А Борис Успенский написал книгу о трансформации Перуна в Илью Пророка (и Георгия Победоносца), а Волоса – в Николая Чудотворца. Мокошь в этом контексте может рассматриваться как Мать Сыра Земля, Великая Баба, за которую бьются Громовник и Змей. Разумеется, никакими прямыми свидетельствами этот миф не подтверждается, но, говоря о Мокоши, его надо иметь в виду.

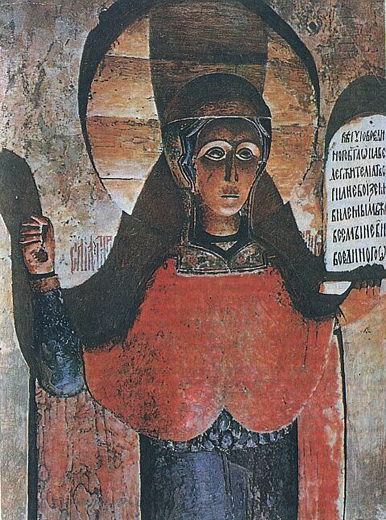

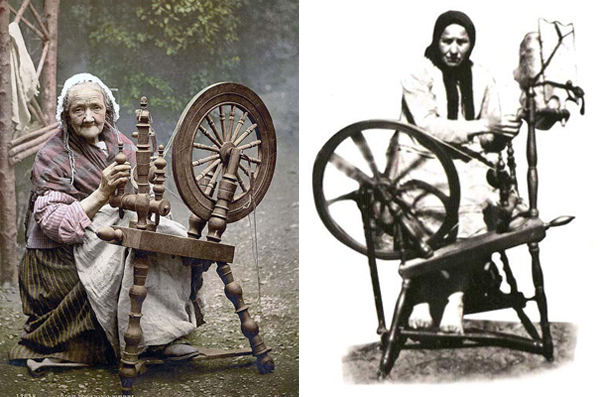

Согласно этнографическим данным, Пятница покровительствует в первую очередь женщинам: в замужестве, деторождении, домашнем хозяйстве, прядении и ткачестве, которые были табу в пятницу. В жертву ей приносили ткани, нитки, льняную кудель, овечью шерсть. Все это бросали в колодец, над которым стояла деревянная скульптура Пятницы. Этот обряд назывался мокрида. От слава «мокрый». От того же корня идет и имя древней славянской Мокоши. Русским бабам эта богиня обычно являлась в виде простоволосой большеголовой женщины с длинными руками.

Итак, спрятавшись за названием дня недели, Мокошь стала называться Пятницей. Но почитание Параскевы Пятницы как святой нетрудно отличить от почитания Пятницы как божества. Параскеву почитают 10 ноября, а Пятницу каждую неделю – в пятницу. В этот день нельзя работать. Никакой серьезный бог не позволяет работать в день, посвященный ему (вспомним хотя бы еврейскую субботу). Вот почему Пятница, застав женщину в пятницу за какими-нибудь делом (прядением, подметанием или купанием детей), таскает паршивку за волосы, колет спицами, выкручивает пальцы. Причем и сама является таким нерадивицам вся исколотая, в кровоподтеках, со слезящимися глазами. Как бы говорит: вот до чего ты меня довела – всю исколола, запорошили глаза, когда я невидимкой витала в своей святой день рядом с тобою. Логично: божество рядом с вами, так не предавайтесь же блуду труда, будьте праздны, внемлите. И до сих пор о любителях праздновать (не работать) говорят: «У него семь пятниц на неделю».

Впрочем, эта поговорка может означать и еще кое-что. Дело в том, что Пятница не одна. Пятницами называют 12 богинь более или менее равномерно распределенных по годовому кругу. Сведения о них сохранились, например, в «Сказании о двенадцати пятницах». Речь о тех пятницах, которые предшествуют большим православным праздникам. Вот они все наперечет: 1-я приходится на первую неделю Великого Поста, 2-я бывает пред Благовещением, 3-я – на Вербной неделе, 4-я – пред Вознесением, 5-я – пред Троицей, 6-я – перед Иваном Купалой, 7-я — пред Ильею Пророком, 8-я – пред Успением, 9-я – пред Косьмой и Дамианом, 10-я – пред пред архангелом Михаилом, 11-я – пред Рождеством Христовым, 12-я – пред Богоявлением. У каждого времени своя Пятница.

Церковные власти, понимая, что христианством тут и не пахнет, запрещали праздновать эти пятницы. Но народ их все-таки праздновал. «Стоглав» по этому поводу возмущается: «По погостам и по селам лживые пророки мужики, и женки, и девки, и старыя бабы, нагия и босыя, волосы отрастив и распустив, трясутся и убиваются, и говорят, что им являются святая Пятница». Тут не сказано, какая именно из Пятниц является. А между тем в народе Пятниц очень даже различали. И представляли их вполне конкретными живыми существами, девицами. Сергей Максимов в своей классической книжке «Нечистая, неведомая и крестная сила» сообщает, что к ним обращались с молитвами, а о людях нарушивших клятву говорили: «И как его Девятая Пятница не убила». Или: «Хоть бы его матушка Ильинская Пятница покарала». Пятницей также божились: «Вот те Пятница».

Нас не должно смущать то, что Пятниц (Мокошей) много. Божественная сущность Бабы едина, но воплощаться она может в разные времена и в разных местах – в разных формах. Это азы теологии. Обычно Мокошь живет в низинах у воды. Места силы этих русских наяд легко узнаются по роднику, бьющему под горой на берегу реки. Впрочем, часто подойдешь, прочтешь надпись и обнаружишь, что родник-то не Пятницкий, а Никольский. Ничего удивительного. Никола, заменивший древнего Волоса, и должен быть связан с Мокошью. Как правило они рядом. В легендах это иногда отражается своеобразно. Например, в Ивановской области есть Николо-Шартомский монастырь, основанный в конце 14-го века в устье речки Шартомы на месте явления Никольской иконы. Построенный на Шартоме деревянный монастырь вскоре смыло половодьем, и он оказался тремя километрами ниже по течению, возле села Пупки, где находится Пятницкая церковь. Никола как бы приплыл к своей Пятнице по реке да там и остался, монастырь назад не перенесли (подробнее здесь).

Конечно, человеческие представления о богах со временем меняются. Одно дело богиня крестьянского быта, которую описывают этнографы, и совсем другое – то женское божество, которое было допущено князем Владимиром в его Киевский пантеон. Первая из них совершенно замордована церковными властями, вторая тоже, конечно, принижена богами патриархальной эпохи, но все же довольно близка по статусу к первобытной Бабе, Великой матери периода матриархата. Эта реликтовая Баба Яга обитает на границе между жизнью и смертью, коротает вечность в поворачивающейся избушке на курьих ножках. Через дверь этой баньки с пауками по углам человек приходит в наш мир и возвращается обратно. Такую богиню убить невозможно, ибо она живет в душе человека, а не только в потерявших смысл обрядах и детских сказках.

И, кстати, легко проникает в высокую литературу. Соня Мармеладова, Соня из «Войны и мира», Катерина из «Грозы» – все это Пятницы русской классической мифологи, литературные Софьи Премудрости русского быта. Параша из поэмы Пушкина «Медный всадник» – из того же ряда. Ее имя говорит само за себя (Прасковья), но дело не только в имени. Параша по всем признакам Мокошь. Среда ее обитания: «Почти у самого залива — // Забор некрашеный да ива». В мечтах Евгения она буквально премудрость быта: «Параше // Препоручу хозяйство наше // И воспитание ребят…» Мечтам, однако, не дано сбыться. Наводнение, описанное как бунт и разбой, результат произвола того, кто стоит «В неколебимой вышине, // Над возмущённою Невою». В реальной жизни «Кумир на бронзовом коне» давит змею на постаменте, а в поэме скачет за свихнувшимся Евгением, который с тех пор, как потерял свою Парашу, ведет жизнь прибрежного змея: спит на пристани, питается, чем бог пошлет, оглушен шумом внутренней тревоги, первобытным хаосом. «И так он свой несчастный век // Влачил, ни зверь, ни человек». В конце концов его «хладный труп» находят у порога той самой избушки, где жила Параша, «ветхого домика».

Типичная история Змея, побиваемого Громовержцем, схватка Перуна с Волосом, который, убегая, «слышит за собой — // Как будто грома грохотанье». Такая схватка всегда заканчивается одинаково: Змей пригвожден к Земле, Земля (Параша) отнята у Змея. О деталях мифологии Змея я предполагаю поговорить 19 декабря (в день Николы Зимнего это будет очень уместно), а сейчас спешу успокоить читателей: Параша не утонула, ибо нимфы не тонут. Громовержущий всадник просто отнял ее у Евгения, «лишнего человека», обнищавшего потомка древних родов, который играет в поэме роль виртуального хозяина Русской земли, древнего Волоса (от этого имени происходят и волость, и власть).

Социальная подоплека петровских реформ в этой истории вполне очевидна. Но вот вещь совершенно неочевидная и, кажется, пропущенная пушкинистами: наводнение случилась 20 ноября 1824 года, ровно в пятницу. А на следующий день пришелся день Михаила Архангела. Пятница накануне этого дня называется Десятой. По народным поверьям это самая старшая и самая страшная из всех двенадцати Пятниц.

www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века

www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века

Уважаемый Олег! Вы, видимо, допустили ошибку или опечатку в последнем абзаце, назвав Пятницу накануне Михаила Архангела Десятой. Выше по тексту она названа Девятой, а Десятая Пятница — перед Косьмой и Дамианом.

Дорогой Ден, спасибо. Я действительно ошибся (или опечатался, не знаю) при перечислении Пятниц. Кузьминская Пятница — Девятая (она, кстати, как раз завтра). Благодаря Вам исправляю ошибку. Прошу прощения за нее.

Да, сегодня 12 ноября Кузьминская Пятница. Прекрасный день. Спасибо за текст.

хорошо

Спасибо! Очень интересно читать про Дни Силы!

Очень душевненько! Спасибо!

олег, необходимо пояснить, всё-таки, какая — 10я, какая — 9я?

александр, тексте опечатка давно поправлена, в нем уже пять лет все правильно.

История этой опечатки и ее удаления отразилась в комментах.

Возможно, эти комменты смущают людей со ленивой головой, но удалять я их не буду, достаточно будет настоящего объяснения: Кузьминская Пятница (пред Косьмой и Дамианом) – Девятая, а пред пред архангелом Михаилом Десятая.