Начало — здесь. Предыдущее — здесь.

Между тем, приехала поэтесса, и все приготовились слушать ее. Я тоже пошел взглянуть и увидел женщину, очень похожую на Анну Ахматову. Причем я говорю именно о лице, а не о поэзии — стихов-то я почти и не слышал, ибо, как увидите, был занят другим. Хотя нет! — припоминаю все-таки одну строчку: «Как эта рукопись, я отрицаю трах». Или — все-таки «страх»? Не могу сказать точно, ибо я покидал любителей поэзии как раз в момент, когда это звучало.

Но вот лицо поэтессы помню отчетливо, помню не только по сходству с Ахматовой, скорей потому, что меня поразил рот на нем. Нормальный рот с губами средних размеров, да только губы эти странно змеились. Поэтесса старалась ввернуть их в себя, спрятать, сделать тоньше, а они выворачивались словами и устремлялись к своему естественному состоянию — вот в этой борьбе и состояла вся ее речь. Выходя в коридор, я невольно даже подумал со страхом и состраданием: «Останься пеной, Афродита». И действительно, читатель, если ты знаком с той, о ком я говорю, то согласишься: что ни означала бы эта борьба (с призраком Ахматовой, как ты догадываешься) — означает ли она волю к единению, или разрыву — она (эта борьба) не может быть успешной (то есть прийти к концу), ибо питает талант (о котором все же трудно судить по одной строке). И, читатель, пластическая операция, скажем, была бы здесь равносильна «смерти поэта». Но так ведь жить тоже нельзя! — об этом говорили воспаленные, совсем не в такт произносимому, бешено вращающиеся в своих орбитах, неровно прыгающие над вьющейся щелью рта глаза — сгустки напряженного даже не знаю чего… Артистизма?

***

В коридоре никого не было — все внимало поэтессе. Я заскочил в комнату дочки хозяев, взял из шкафчика какую-то пластилиновую поделку (память детских лет) и, разминая в руке, направился в чуланчик, где все мы раздевались. Почему я сделал это? — да просто потому, что хотел снять слепок с ключей от квартиры Сидорова. Но для чего?

Можно, конечно, и это объяснить, и я бы объяснил вам это, читатели, если бы мои объяснения хоть сколько-нибудь могли удовлетворить меня самого. Нет! — само собой разумеется, когда я выходил из комнаты, у меня в голове была какая-то мотивировка такого поведения: Сидоров казался мне подозрительным — уж больно он финтил, когда я расспрашивал его, переводил на какие-то дневники (вот и посмотрим заодно, что за дневники такие), — а вообще говоря, мне просто хотелось посмотреть, что у него там за душой: заинтересовал меня человек — вот мотив; но вы же понимаете, что это несерьезно?

Я быстро нашел добротный плащ Сидорова (самого крупного человека в этой компании), сунул руку в карман, вынул грязный платок — джентльмен! — впрочем, так и должно у него быть, — переправив платок в другую руку, снова полез в карман, и в этот момент дверь открылась — на пороге стояла Сидорова…

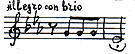

Ту-ту-ту-тууу!

Эта сцена отчеканена в моей памяти: Сидорова с открытым ртом, заставшая в раме двери, и я с сопливым платком ее мужа — вечность, втиснутая в два метра темной кладовой.

— На миг умерьте ваше изумленье… — начал я, вылавливая ее руку. Хотелось объясниться, но все обернулось иначе: когда мои пальцы коснулись ее запястья, словно бы ток прошелся по ним, и я (до того совсем равнодушный) взглянул по-иному на Сару — одновременно раздался хлопок! — я получил по левому уху, второй удар пришелся по носу… Что же, прикажете это терпеть? — и, когда она вновь замахнулась, я поймал эту бьющую руку и прижал ладонью к лицу.

— Так?! — воскликнула Сара, но больше уже ничего не смогла… Я ее притиснул к стене, заткнул рот поцелуем, затворил ногою дверь — пошла глухая возня — борьба! — причем уже с первых мгновений мне стало понятно, что схватка наша ей не совсем неприятна, — хотя извивалась она прямо гадюкой, прижатой к земле. В тот миг я об этом не думал (только хотел обезвредить свидетельницу), но тем не менее что-то играло во мне и вело счет очкам в этой игре. Я чуть-чуть ослаблял свои кольца объятий, ощущая уже не двусмысленный трепет партнерши, и давал ей самой потеснее прижаться ко мне; я касался в борьбе того, что обычно запретно, и, лаская, никак не хотел отпускать, хоть это и было опасно — шла борьба! — и наконец, уже я целовал ее шею и плечи, и она не кричала. Когда же Сара стала отвечать на мои поцелуи, я поднял ее, перенес к столу, где был брошен плащ ее мужа, — стал поспешно сдирать с нее платье… Груди у нее были: два правильных конуса — как у козы. Сидорова — коза, — подумал я, утыкаясь носом в свернутую узлом косу. В конце концов она не смогла сдержать криков — скрипнула дверь. Я повернул голову и увидал на пороге Томочку в той же позиции, что недавно Сару, — с открытым ртом. Я потрясся до самого основания: проделывать то же и с Томочкой? и начать точно так же: «На миг умерьте ваше изумленье»?..

— Что? — простонала Сидорова: она еще ничего не видела вокруг, и это было ее первое слово после: «так?!»

— Так, — сказала Томочка, во все глаза глядя на нас. Сидорова, вывернувшись из-под… — зигзицей метнулась в строну. Я прикрыл свой срам носовым платком Сидорова. Сидорова прикрывалась платьем. Я смотрел на Томочку. Томочка изумленно разглядывала окровавленный платок Сидорова, трепетавший на моих чреслах, — Сара таки расквасила мне нос. Все произошло во мгновение ока. Томочка вышла. Продолжение

www.peremeny.ru-портал вечного возвращения

www.peremeny.ru-портал вечного возвращения