Продолжение. Начало здесь. Предыдущее здесь.

Плацента гайдарности

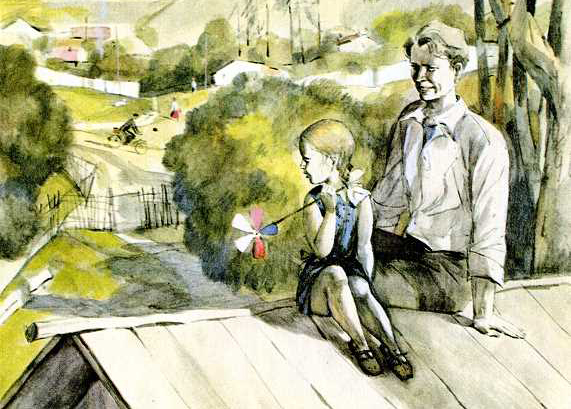

Если абстрагироваться от реальных отношений в семье Аркадия Петровича (следы которых, как указывает Е.Т., есть в “Голубой чашке”), то получится эдиповская структура гайдаровской души в чистом (хотя и в самом общем) виде. А именно: ребенок покорно, хоть и ревниво, наблюдает за взаимоотношениями матери с отцом и робко пытается играть роль отца, каковым вроде бы и является по отношению к Свете (впрочем по смыслу текста — скорей не дочке, а маленькой подружке). Но ведь все это не реальность, а грезы писателя. В этих грезах и Летчик в конце концов навсегда улетел, и Маруся смягчилась – сама приладила вертушку на вожделенное место: на крышу, с которой недавно прогнала играющего мальчика.

Здесь важно подчеркнуть (и иметь все время ввиду, читая дальнейшее), что речь идет не о реально-биографических матери, отце и ребенке, но о проекции в литературный текст структуры души его автора. И о взаимодействии между собой элементов этой структуры. Это взаимодействие, собственно, и определяет характер человека – те или иные психофизиологические реакции на конкретные вызовы окружающего мира. А также его судьбу – схему движения в пространственно-временном континуме этого мира.

В душе всякого человека есть подобного рода структура: более или менее четко очерченные внутренние субъекты Мать и Отец, а также Ребенок. Характеры внутренних Матери и Отца в душе человека определяются тем, как вели себя в присутствии ребенка реальные мать и отец (или те, кто их замещает), на какое поведение в будущем они его программировали. А характер внутреннего Ребенка определяется тем, каких реакций ждали от своего ребенка реальные мать и отец.

При этом надо иметь ввиду: то, чего мы сознательно хотим от наших детей, далеко не всегда совпадает с тем, чего нам действительно хочется иметь от них. То, чего мы хотим, выливается в рациональные попытки воспитать в них то-то и то-то. Но в нас ведь есть еще нечто бессознательное, и оно, вне зависимости от наших сознательных хотений, проступает сквозь наше самое рациональное поведение и чутко регистрируется ребенком. Например, родитель хочет привить ребенку «храбрость», но, сам того не замечая, прививает ему безответственность. Потому что в этот момент поведение родителя лишь внешне взрослое, а на самом деле в нем проснулся его внутренний Родитель (Дед по отношению к тому малышу, в котором воспитывают «храбрость»), и ему, может быть, хочется воспитать в ребенке что-то совсем другое – то, что присуще как раз Родительской деструктивной природе. Именно таким способом передается от поколения к поколению коренная семейная традиция – будь то склонность к перу или позыв к разрушению.

Улетающий отец

Отцовские задатки (о матери речь впереди) передаются мальчику обычно в игре. Ребенку дают поиграть с настоящим оружием. Это знак: ты можешь вести себя по-отцовски. А как вести себя по-отцовски, ребенок понимает, наблюдая за отцом. И потом пытается воспроизводить его поведение насколько может. Воспроизводит, конечно, не столько детали, сколько самые общие принципы отцовского поведения. Детали, которые привносит конкретная жизненная ситуация, подстраиваются под общие принципы.

Точно так же эти общие принципы формируют и текст, который может быть наполнен любыми деталями. В “Школе” отец дезертирует, приходит в дом, нарушая спокойное течение жизни, поскольку ему приходится скрываться от властей. Но вскоре уже исчезает — расстрелян. При этом эдиповская коллизия здесь выражается в том, что в повести именно сын приводит за собой на кладбище, где папа скрывается, “хвост”. Сын как бы нечаянно убирает отца (нарушителя семейного покоя) и остается с матерью. И с маузером, который открывает дорогу в отцовский мир смерти.

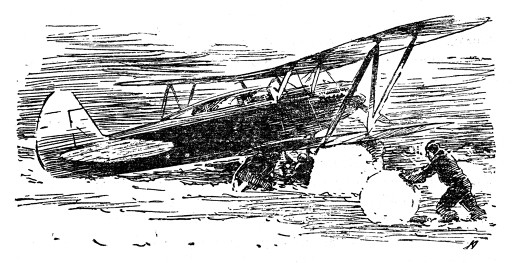

А вот описание отцовских действий в «Голубой чашке». Экспозиция: мир, тишина, покой… — «И вдруг раздался мощный рокочущий гул, воздух задрожал, и блестящий самолет, как буря, промчался над вершинами тихих яблонь.

Вздрогнула Светлана, вспорхнула бабочка, слетел с забора желтый петух, с криком промелькнула поперек неба испуганная галка – и все стихло.

– Это тот самый летчик пролетел, – с досадой сказала Светлана, – это тот, который приходил к нам вчера».

И тот самый, которому в писательских фантазиях Гайдара подражает Рассказчик. Летчик летает, пугая мирную живность, а Рассказчик, лишенный возможности совершать такие мужские дела, по-детски играется с бумажной вертушкой и при этом оказывается наказанным – только за то, что играючи мог разбить голубую чашку Маруси. Кто ее в действительности разбил, в рассказе так и не объяснено. Передана только общепримиряющая мысль Рассказчика: «Это все только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

То есть виноватых в том, что разбита чашка и разрушен покой в семье, нет. Кроме – мышей, которые в песенке (которую поет девочка Света) описаны так: «Ходят с хвостами, очень злые. Лезут всюду. Лезут на полку. Трах-тарарах! И летит (курсив мой. – О.Д.) чашка. А кто виноват? Никто не виноват. Только мыши из черных дыр».

Тут явно запахло подпольем. В смысле – достовщинкой, бессознательными глубинами, из которых бог знает что может выпрыгнуть. Через «черные дыры»… То есть, конечно, гайдаровские «мыши» могут означать и какие-то вообще неконтролируемые человеком внешние обстоятельства. (На это, как мы вскоре увидим, будет особенно напирать Е.Т. в оправдательных записках о своей жизни в реформе.) Но пока что мы смотрим на конкретную ситуацию, отражающую устройство гайдаровской психики. Смотрим сквозь детское Я Аркадия Петровича, с точки зрения его Рассказчика. Он, конечно, наивен, как чистый младенец, объясняет разлад в семье тем, что мышка бежала, хвостиком махнула, чашка упала и разбилась. Плачет дед, плачет баба. А курочка Ряба обещает снести новую чашку – не голубую, а простую.

Проблема, однако же, в том, что разлад, описанный в «Чашке», в первую очередь кроется внутри души автора, а уж как следствие он выходит и наружу – создавая разлад и в реальной семье. Глава ее мучится чем-то неопределенным, запивает, полосует себя бритвой. Его жена обладает «нелегким характером». В такой семье разлад обеспечен, а значит, обеспечены и все новые муки… Но если относительно реального Аркадия Петровича еще можно предположить, что изначально это муки совести из-за безвинно загубленных им людей, то относительно рассказчика этого сказать ни в коем случае нельзя. В «Голубой чашке» мучения связаны, во-первых, с присутствием полярного (т.е. еще и противоположного — антипода, соперника) Летчика (отцовского Я), и во-вторых, с явно «нелегким характером» Маруси (материнского Я).

Злая мать

Продолжая рассматривать связи элементов души Аркадия Петровича, помимо вышеописанных терзаний можно заметить еще одну особенность взаимоотношений трех выделенных Я: пока Отец и Мать поглощены друг другом, детское Я, играя и грезя, совершает нечто такое, из-за чего получает взбучку от Матери. Эта взбучка и есть то, что продуцирует неприятные ощущения и чувство вины в душе писателя – вне зависимости от того, совершил он что-то дурное или нет. То есть внутренняя тревога и чувство вины (из-за которых писатель, в частности, полосовал себя бритвой) суть то, что он вынес из детства, из контактов с реальной матерью (или кто ее там замещал) и постоянно воспроизводил, когда вырос (а потом, чтобы всегда иметь под рукой внешний стимул для беспокойства, выбрал себе жену с соответствующим «нелегким характером»).

Внутренняя Мать детского писателя изначально настроена на то, чтобы мешать Ребенку беззаботно играть и грезить, у нее уже заранее есть установка на то, чтобы подозревать Ребенка в том, что именно он разбил ее любимую чашку. Но ведь такая установка в отношениях матери и ребенка (как во внутренней жизни, так и во внешней) означает, что мать будет его провоцировать. Материнское подозрение “Должно быть, ты разбил мою чашку” легко трансформируется в императив “Должно быть: ты разбил ее”. Потому что больше и некому. «Чашки, – говорит Маруся, – не живые: ног у них нет. На пол они прыгать не умеют». Я выделил здесь слово “пол” чтобы лишний раз подчеркнуть эдиповскую строну этих холодных “голубых” взаимодействий. Имея ввиду мысль Фромма о том, что “некрофильский характер” является лишь гипертрофированной формой “анального характера”, здесь можно сказать много интересного о Гайдарах. Но это уведет нас далеко в сторону. Не стоит.

Так вот при материнской установке на то, что чашка должна быть разбита, ребенок не может ее не разбить. Ибо — если продиктованные «нелегким характером» материнские придирки повторяются, мальчик начинает понимать, что мама хочет, чтоб он сделал что-то такое… Разбил что-нибудь. И он не может ее разочаровать. Ибо чувствует, что мама получит удовольствие, наказывая его, и он подставляется, хоть и знает, что будет наказан, хотя бы только строгим взглядом родительницы. Все равно для него это будет мукой. В рассказе буквально это и сказано: когда мама пошла гулять с Летчиком, «мы достали в чулане муку» (ударение ставим на первом слоге последнего слова).

“Гайдар” как симптом

Само собой, Рассказчик (детское Я Гайдара), как и положено Ребенку (с точки зрения которого написан рассказ), ничего этого не осознает. Он-то думает, что идет в чулан за мукой для клейстера, при помощи которого приклеит (правда, опосредованно, через суррогат самолета) к себе маму, а получается – что за мукой, которую мать хочет заставить испытать его. И хоть, конечно, первопричиной разбития чашки является далекий отец, все-таки фактически ее разбивает именно ребенок, подначиваемый матерью. Но сам-то он даже не замечает, как разбивает ее, и ничего не знает об этом. Он ведь только играет (как, между прочим, играл Голиков, когда расстреливал заложников). Это именно не он сам сделал, а вот те самые злые мыши, вышедшие из черных дыр его подсознания, те самые деструктивные потенции, которые поселил в этом черном подполье Отец, подарив Ребенку маузер. Но в том-то и фокус, что существующих там лишь в потенции мышей (разрушительные задатки) вызвала на божий свет Мать – женственный субъект, подначивающий Ребенка воспользоваться унаследованным от Отца орудием разрушения и смерти.

Теперь мы можем совершенно четко определить механизм работы гайдарного устройства в душе Аркадия Петровича Голикова. Главное действующее лицо там Ребенок. Функция Отца (в сущности тоже Ребенка, но — Ребенка в Отце) – дать в руки Ребенка опасную игрушку: то, чем можно что-нибудь разрушить. Дальнейшее – функция Матери.

Отец передал свои деструктивные задатки и улетел («Голубая чашка») или расстрелян («Школа»). А Мать провоцирует Ребенка применить Отцовские деструктивные задатки – что-нибудь разрушить. В “Школе” сердобольная мать крадет маузер из кармана сына, прячет и уходит. Но — прячет так, что сын его сразу находит. И тут же, чтобы не объясняться с матерью, ребенок бежит из дома. Судя по тексту «Чашки», Мать провоцирует Ребенка тем, что как бы забывает о нем. Замыкается на Отце, заставляя тем самым Ребенка подражать Отцу, играть в Отца, приводить в действие его деструктивное наследие, что-то по-отцовски ломать. А в результате – привлекать внимание Матери и таким образом приводить в действие ее наказывающий аппарат.

Внешнему наблюдателю эта внутренняя коллизия может видеться как скандал человека с женой из-за какого-нибудь незначащего пустяка (жену-то такие люди выбирают соответственно с “нелегким характером”). Или – как ничем не мотивированное полосование своего тела бритвой. А внутри это – страшные сны, чувство вины, постоянная тревога, желание причинить себе боль… Все то, что в своих дневниках Аркадий Гайдар называл «болезнью характера».

Продолжение

www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века

www.peremeny.ru-толстый веб-журнал XXI века